COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE, de Jorge Manrique

pag. 196 y 197 libro de texto (estudiar)

Las Coplas constituyen una de las cumbres de la literatura universal. Su hondo lirismo, el sincero y emocionado homenaje que el poeta rinde a su padre, el análisis profundo del sentido de la vida y el misterio de la muerte confieren al poema una renovada y perenne actualidad.

- Género literario

Las coplas son una elegía. Se trata de un subgénero poético en el que el fallecimiento de un ser querido o de un personaje ilustre mueve al autor, conmocionado por el suceso, a realizar unas reflexiones generales sobre la muerte y la condición perecedera de la existencia humana. Y para aliviar la angustia, el poeta ofrece como consuelo la conducta ejemplar del difunto, de quien se elogian las virtudes y cualidades naturales que lo han hecho merecedor, según la doctrina cristiana, de la vida eterna.

Ese didactismo moral caracteriza a las elegías medievales. Las modernas, en cambio, lloran al muerto por su vinculación afectiva con el poeta, sin preocuparse de ensalzar sus excelencias humanas.

2. Estructura

La primera (coplas I-XIV) que consiste en una exposición doctrinal, establece unas reflexiones generales, de carácter filosófico, sobre la fugacidad de la vida humana y la inconsistencia de los bienes de este mundo, sujetos a la acción destructora e implacable de la fortuna, el tiempo y la muerte.

En la segunda (Coplas XV-XXIV), y como refuerzo a esa previa exposición doctrinal, se aduce el ejemplo de relevantes personalidades del pasado, víctimas todas ellas de esos tres agentes.

La tercera (coplas XXV-XL) contiene el elogio del difunto y su cita con la muerte.

3. Temas

El poema lo configuran un conglomerado de motivos extraídos del caudal de la tradición. Son tópicos o lugares comunes que expresan verdades universalmente aceptadas en la Edad Media. Jorge Manrique, desde su propia experiencia, recrea de forma personalísima esos temas y el resultado es una obra que nos conmueve por su autenticidad y emoción.

a. El mundo es un lugar de tránsito, una morada provisional y ajena, un escenario improvisado en el que el hombre tiene la oportunidad, con sus buenas obras, de conseguir la salvación de su alma. Si su estancia en el mundo es transitoria, no debe aferrarse a él; y ese desapego ha de mostrarlo con la renuncia a los bienes terrenales (el poder, la riqueza, los placeres de la vida cortesana…), que son engañosos, fugaces e inestables. Se trata del tópico del menosprecio del mundo («De contemptu mundi«), de gran raigambre en la tradición cristiana medieval. La fugacidad e inconsistencia de los bienes mundanos se debe a que sobre ellos actúan tres agentes ineluctables: la fortuna, el tiempo y la muerte.

b. La fortuna es un azar ciego que desencadena las tragedias humanas. Se la representa como una rueda presurosa e inestable que reparte caprichosamente la felicidad y la desgracia.

c. El tiempo es fugaz, carece de consistencia. El presente es imposible retenerlo, se nos escapa, y cuando queremos darnos cuenta, ya no existe; el futuro se convertirá en sucesivos presentes inaprensibles; por lo tanto, todo queda reducido a pasado, es decir, a un no ser, y el pasado es irreversible. Como el mundo se sustenta en el tiempo, y este es efímero (pues su esencia es la fugacidad, el dejar de ser), es inútil que el hombre deposite sus esperanzas en los frágiles cimientos de lo terrenal.

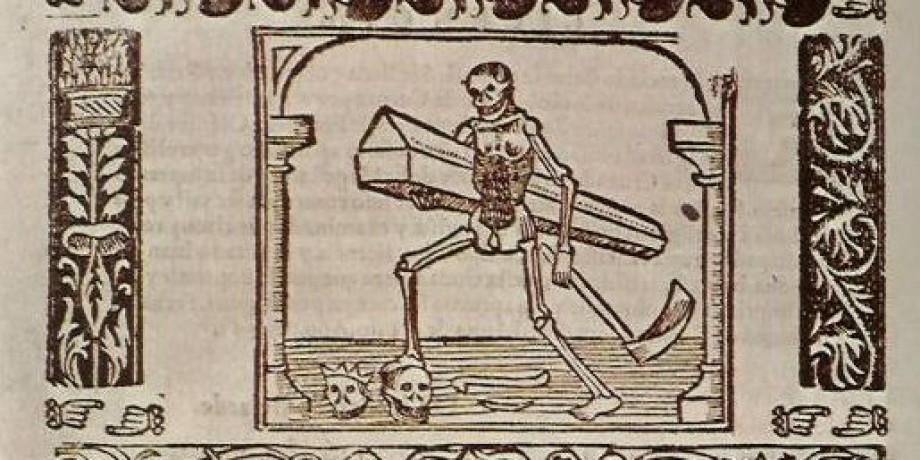

d. En el tratamiento de la muerte, Jorge Manrique recoge toda una tradición que reiteradamente había venido destacando: su poder igualatorio, su sentido democrático (la muerte no establece diferencias, ni respeta jerarquías; la vida humana discrimina, pero la muerte a todos iguala); su aparición imprevisible, de forma solapada e inoportuna (se presenta a destiempo, prematuramente); su poder destructor, aniquilador de la vida; su carácter ineludible (el hombre no puede evitarla); su imagen macabra, que inspira angustia y terror; y, por último, su implacable crueldad (la muerte se ensaña sin conmoverse ante los rostros desencajados de sus víctimas).

e. El tópico del ubi sunt. Para ejemplificar la fugacidad de los bienes mundanos recurre a la convención retórica del ubi sunt (¿dónde están?), consistente en preguntar por el paradero de poderosos personajes del pasado inmediato; pero la respuesta es el silencio. Ese silencio representa lo que queda de ellos, a lo que han sido reducidos por esos tres agentes incansables (fortuna, tiempo y muerte): a la nada.

f. El tema de la fama es, como el de la fortuna, de raigambre clásica. Conseguir que, tras la muerte física, el nombre de uno perdure en la memoria de los que le sobreviven es una forma de prolongar la propia vida, de retrasar la inexcusable cita con la muerte. El concepto manriqueño de la fama se inscribe dentro de un sentido cristiano. Para él la fama es:

- consecuencia de una vida de honor, ejemplar y modélica, virtuosa y heroica.

- la única defensa que el hombre puede esgrimir ante los ataques de la fortuna, el tiempo y la muerte.

- un consuelo para los que aún quedan en este mundo.

- y el medio para alcanzar la salvación eterna, que es la meta de todo cristiano.