«Identidades perdidas. Los bebés robados del franquismo»

Por Inés Barros Tejada, de 4º de ESO-B.

Como trabajo final para la asignatura de Memoria Democrática del IES Montes Orientales, el profesor nos ha propuesto diferentes temas de investigación a elegir y hoy os presento uno de ellos, el cual muchas personas desconocen y guarda uno de los mayores dolores para una madre, el de los bebés robados por el franquismo y también durante la democracia. A lo largo del trabajo conoceremos diversos aspectos básicos sobre el tema y, para concluir, daré mi opinión propia junto con una breve reflexión poética.

1.- EL TÉRMINO “BEBÉS ROBADOS”.

El término “bebés robados” hace referencia a los miles de niños y niñas que fueron víctimas de apropiación, desaparición forzada y de sustitución de identidad en España, desde el final de la guerra hasta mediados de la década de los 80, e incluso principios de los 90. La sustracción ilegal de menores se desarrolló en un contexto marcado por la ideología de género franquista y el control social sobre las mujeres. Además el fenómeno trasciende los fronteras españolas, ya que en algunas casas se investiga la posible entrega de niños sustraídos en España a familias de países latinoamericanos como México o Chile.

2.- LOS ORÍGENES.

La práctica de los bebés robados en España surgió tras la guerra civil, durante la dictadura de Franco. El régimen tenía una ideología llamada nacionalcatolicismo, que mezclaba la idea de ser buen español con ser necesariamente católico. Bajo esta idea se creía que las mujeres que no apoyaban al régimen y que no se comportaban como decía el Catolicismo más radical podían transmitir ideas peligrosas a sus hijos. Por eso se decidió separarlos de sus madres, para que crecieran con familias que sí seguían las normas de la dictadura y de la moral católica. A estas madres a menudo se les mentía sobre el destino de sus bebés, diciéndoles que habían fallecido. En realidad, los niños eran dados en adopción a otras familias adeptas al régimen. Con el tiempo, esto también se convirtió en una forma de ganar dinero. Durante muchos años este tema no se investigó, lo que dificultó que las víctimas supieran la verdad.

2.1.- Antes de los años 50.

Desde la posguerra hasta los años 50 el régimen franquista llevó a cabo una política sistemática de sustracción de menores, principalmente hijos de mujeres republicanas, anarquistas o simplemente compañeras de hombres consideradas enemigos del régimen. Leyes promulgadas entre 1940 y 1941 permitieron al Estado retirar la patria protestad a estas familias, tutelar a los niños y modificar su identidad para integrarlos en hogares afines al franquismo. Esta política estuvo respaldada por la teoría eugenésica del psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nágera, quien afirmaba que el “el rojo” se transmitía de madre a hijo, justificando así la separación. Entre 1944 y 1954 más de 30.000 niños y niñas fueron separados de sus familias bajo este sistema, según la investigación “Los niños perdidos del franquismo” de Montserrat Armengou, Ricard Belis y Ricard Vinyes en 2002.

2.2.- Después de los años 50.

Desde los años 50 hasta la transición democrática la práctica continuó, aunque con menos datos. El robo de bebés se trasladó a clínicas y maternidades, afectando especialmente a mujeres pobres o solteras. La sociedad del momento reforzaba el papel de la mujer como madre y se facilitaba que parejas afines al régimen adoptaran niños para formar familias “adecuadas”, hasta 1987, cuando se introdujeron reformas legales en el sistema de adopción español, reconociendo públicamente la falta de control y el riesgo de tráfico de menores.

2.3.- El Patronato de la Mujer.

El Patronato de Protección a la Mujer, creado en 1952, fue una institución franquista que albergaba a mujeres jóvenes y solteras, muchas de ellas menores de edad, que habían quedado embarazadas fuera del matrimonio. Estas chicas eran internadas por decisión de sus familias e incluso por intervención policial, ya que la maternidad fuera del matrimonio era considerada una deshonra social.

En estos centros, gestionados por órdenes religiosas, numerosas testimonios relatan que las jóvenes eran presionadas para entregar a sus bebés en adopción y, en algunos casos, las niñas les eran arrebatadas sin su consentimiento. Esta práctica, lejos de terminar con el franquismo, continuó incluso en las primeras décadas una vez restaurada la democracia, hasta principios de los años 90.

Uno de los centros más emblemáticos fue la maternidad de Peñagrande (Madrid), donde las cunas de los recién nacidos se encontraban en una sala llamada “el botiquín”. Según relatan algunas madres, si un bebé ingresaba allí, era prácticamente imposible volver a verlo.

3.- IDEOLOGÍA DE GÉNERO FRANQUISTA.

El régimen consideraba que el único papel válido de la mujer era ser madre y transmitir la moral católica. Las mujeres que no encajaban en este modelo, por todo lo explicado anteriormente, eran vistas como un peligro. Desde los años 40 hasta casi los años 90, existieron leyes y prácticas que permitieron quitarle los bebés a estas mujeres, sobre todo si deban a luz en cárceles, hospitales o centros religiosos. También existió una ley que permitía dar a luz de forma anónima, la Ley de parto anónimo, vigente de 1948 a 1999, lo que impedía a muchas madres reclamar a sus hijos.

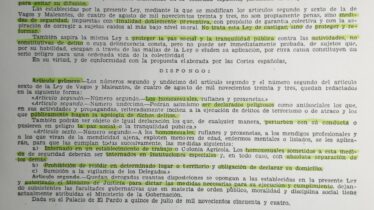

4.- LEYES Y DECRETOS .

4.1.- Decreto 1941.

En 1941 un decreto firmado por Franco autorizó al Estado a cambiar la filiación de los niños recién nacidos en prisión si sus madres no eran consideradas moralmente aptas. El objetivo de esta medida era borrar el rastro de las personas consideradas vencidas y dar paso a nuevas generaciones para la Nueva España. Entre 1940 y 1952 se estima que al menos 30.000 niños fueron arrebatados de sus madres. En los años posteriores, aunque la cifra exacta se desconoce, testimonios sugieren que alrededor de 150.000 bebés fueron robados.

4.2.- Ley de amnistía de 1977.

Estos casos, ocurridos durante la dictadura, quedaron ocultos y silenciados debido a la Ley de Amnistía de 1977. Esta concedió la amnistía a todas aquellas personas que hubieran cometido delitos de intencionalidad política antes del 15 de diciembre de 1976, incluyendo actos como manifestaciones, huelgas, asociación ilegal o propaganda política. Aunque esta ley permitió la liberación de presos políticos y el regreso de numerosos exiliados, sin embargo también extendió la amnistía a funcionarios del régimen franquista por delitos cometidos “en el ejercicio de sus funciones” lo que en la práctica impidió juzgar crímenes de lesa humanidad como torturas y violaciones de derechos humanos cometidos durante la dictadura.

Esta ley cerró las puertas de la justicia para las víctimas y la sociedad, atemorizada por el contexto violento y político del momento, prefirió no indagar demasiado en estos hechos. Además de la ley nombrada anteriormente (Ley de parto anónimo), en 1987 se aprobó la Ley de Adopción, la cual reconoce “la ausencia de control que permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños”.

4.3.- Nueva proposición de Ley de 2020.

Recientemente, después de cincuenta años de la muerte de franco y de la restauración de la Democracia y las libertades, la Proposición de Ley 122/000039, del 6 de marzo de 2020, pretende proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, reconociéndose “constitutivo como delito de lesa humanidad”.

5.- CASO DE RUTH PUERTAS.

Ruth Puertas llegó al hospital el 9 de mayo de 1993 (¡¡1993!!) con su pareja y familia, lista para tener a su bebé. Una monja enfermera le atendió y, cuando Ruth se quejó del dolor, le dijo con desprecio: “¿Te duele? Cuando la hiciste no te dolía tanto, ¿verdad?”. Como era normal entonces, entró sola a la sala de partos, donde le ataron las piernas y le pusieron la epidural. Cuando salió la cabeza del bebé dijeron con horror: “¿Pero qué es esto? ¡Qué horror!», y lo taparon. A Ruth le dijeron que el bebé tenía un problema grave y que iba a morir. Pero ella lo vio y recuerda que parecía un bebé normal. Le dieron calmantes y al salir del quirófano Ruth lo oyó llorar.

Después de eso, no recuerda mucho. Como pasó en muchos casos, ni ella ni su familia pudieran ver al bebé. Ruth no pudo irse del hospital hasta que lo enterraran, cuando ella decía que el bebé no estaba muerto, no la creían y dejó de hablar del tema. En el momento en el que Ruth oyó hablar de los “bebés robados” pensó cuántas mujeres habrían pasado por lo mismo que ella. Que no se las valorara, que se les negaran derechos y que no se las tuviera en cuenta ni para decidir sobre su propio parto fue lo que la motivó a empezó a buscar.

Al denunciar poco a poco fue juntándose con otras mujeres que buscaban a sus hijos. No las creían, las tomaban por locas, decían que tenían una “histeria colectiva” e incluso les acusaban de haber dado a sus bebés en adopción y luego arrepentirse. Mientras tanto, después de muchos años, siguen sin respuestas. Aunque parecía que el robo había finalizado en los años 80, sobre ella cayeron décadas de ideología franquista sobre lo que se esperaba de las mujeres, ya que ella era joven y no estaba casada. De nuevo volviendo a los orígenes de los patronatos.

Desde el final de la guerra civil se construyó un entramado ideológico, legal y científico que sirvió para limitar los derechos de las mujeres, privarlas de autonomía y capacidad de decisión, regular sus vidas, su maternidad e incluso el provenir de sus hijos e hijos. Algunas de estas leyes siguieron vigentes hasta finales de los 90. Un marco que pudo amparar el “robo de bebés” durante más de 50 años. Y silenciarlo durante el periodo supuestamente democrático.

6.- INJUSTICIAS.

El doctor Eduardo Vela fue el primer médico en ser juzgado en España por el caso de los bebés robados, uno de los hechos más graves y tristes de la historia reciente del país. El ginecólogo, pese a ser juzgado, no irá a la cárcel (¡¡Sorpresa!!).

Una de las personas más conocidas en este caso fue Sor María Gómez Valbuena, una monja que trabajó en la Maternidad de O’Donnell, actual Hospital Materno Infantil de la Comunidad de Madrid, el cual, en su página web se enorgullece de ser “un moderno hospital que nace de la fusión de dos hospitales profundamente arraigados en la historia de Madrid: la antigua Maternidad de O’Donnell que, desde 1956, ha visto nacer a más de 300.000 niños; y el Hospital Infantil que desde su andadura, en 1969, ha sido pionero en el desarrollo de la pediatría y sus especialidades en nuestro país”.

La referida monja Gómez Valbuena, aunque fue acusada por muchas familias de organizar durante más de veinte años adopciones ilegales y la separación forzada de madres y bebés. Pero, adivinad… jamás llegó a ser juzgada (¡¡Sorpresa!!).

7.- POSIBILIDADES PARA ESTAS CASOS.

Cuando una persona sospeche que no ha vivido con sus verdaderos padres, puede iniciar una investigación por su cuenta. El primer paso es hablar con personas cercanas a la familia para saber si recuerdan un embarazo o algo inusual en torno al nacimiento. También puede hacerse una prueba de ADN con la madre, para ello existen centros homologados donde se pueden obtener resultados oficiales.

Es recomendable revisar la partida de nacimiento y el acta de alumbramiento para detectar posibles irregularidades, aunque muchas veces la documentación está pérdida o nunca existió oficialmente. Además, algunas asociaciones como ANADIR ofrecen apoyo y asesoramiento legal.

En el caso de madres que sospechan que su hijo pudo haber sido robado al nacer, deben pedir su historial médico del parto y verificar si consta el fallecimiento del bebé. También pueden acudir al cementerio al que supuestamente se trasladó el cuerpo para comprobar si existen registros. Si no se encuentran datos fiables podría buscar asesoramiento jurídico especializado.

8.- OPINIÓN Y CONCLUSIÓN.

Tras recoger información y realizar este trabajo he podido comprobar que el caso de los bebés robados en España es una de las historias más tristes e injustas de la dictadura franquista, incluyendo los años posteriores a esta. Soy incapaz de sentir, y creo que ninguna persona podrá sentir, el dolor de saber que tu hijo o hija ha crecido con otra familia, que has vivido engañada y te han tratado de loca, y que probablemente nunca podrás conocerlo ni sabrá de tu existencia.

No hay derecho a esto igual que no lo hay a vivir con una familia que biológicamente es la tuya, y no por decisión propia, sino por decisión de unas monjas y médicos que decidían y traficaban económica e ideológicamente usando a las personas como si fueran objetos o animales.

Además, dentro de todos las injusticias del franquismo, esta es una de ellas que puede ser que jamás tenga solución, aparte de ser en la que menos se centran las políticas de memoria y reparación y de la que más se desconoce. El sufrimiento es el mismo, un sufrimiento prolongado en el tiempo.

Es importante que se siga investigando y conociendo la verdad a través de asignaturas como esta, que todo ese dolor se borre o alivie de alguna manera alguna vez. estaría bien que las autoridades se empeñaran en ello con el mismo empeño que tuvieron para borrar, ocultar y silenciar la verdad de estos casos de inhumanidad.

Espero que algún día lo “atado y bien atado” se comience a desatar y que no sea dentro de mucho tiempo más porque sino España, como las víctimas y los familiares de víctimas de la dictadura, irá muriendo poco a poco, arrinconada y muerta de asco igual que lo hizo a manos de Francisco Franco, el idolatrado genocida.

Gracias a este trabajo he podido descubrir mucho acerca de este tema olvidado, así como las grandes olvidadas de siempre: las mujeres. Este dolor no se puede arreglar y borrar con justicia, debemos conocer los casos y aprender de ellos, aunque parece que la estupidez de la raza humana es cíclica. Especialmente en el caso español.