UNIDAD 7.- SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO

UNIDAD 7.- SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL E IMPERIALISMO

1.- La Segunda Revolución Industrial.

A partir de 1870 se inicia la Segunda Revolución Industrial, impulso industrializador que ahora se basará en nuevos sectores punta como la industria química, la metalúrgica, que si bien no desplazan al textil y la siderurgia, originan grandes transformaciones. Se denomina a este periodo la era del gran capitalismo, ya que se producen grandes concentraciones empresariales (cártel, trust, holding) y grandes bancos que controlan pocas familias: Krupp, Thyssen, Morgan, Rockefeller, etc.

Junto a Inglaterra aparecen nuevas potencias industriales: En estos años el papel preponderante en la economía mundial pasa de Gran Bretaña y Francia a Alemania, y más tarde a EEUU y Japón. Se produce un gran desarrollo científico y de las comunicaciones: telégrafo, teléfono, la radio, el tranvía y el metro en las grandes ciudades gracias a la electrificación.

La clase obrera, comienza a mejorar su situación, pudiendo acceder a los nuevos productos de consumo, más baratos, ya que se producen en cadena.

Sin embargo, el optimismo de la época se ve empañado por la crisis de 1873-1896, primera gran depresión del capitalismo moderno.

1.1.- La modernización de la agricultura.

Durante el siglo XIX desaparecen en los países más avanzados las “hambres” tradicionalmente periódicas, pese al extraordinario crecimiento de la población. Ello se debe a la utilización de fertilizantes (el guano o los nitratos de Chile) y a la mecanización del campo.

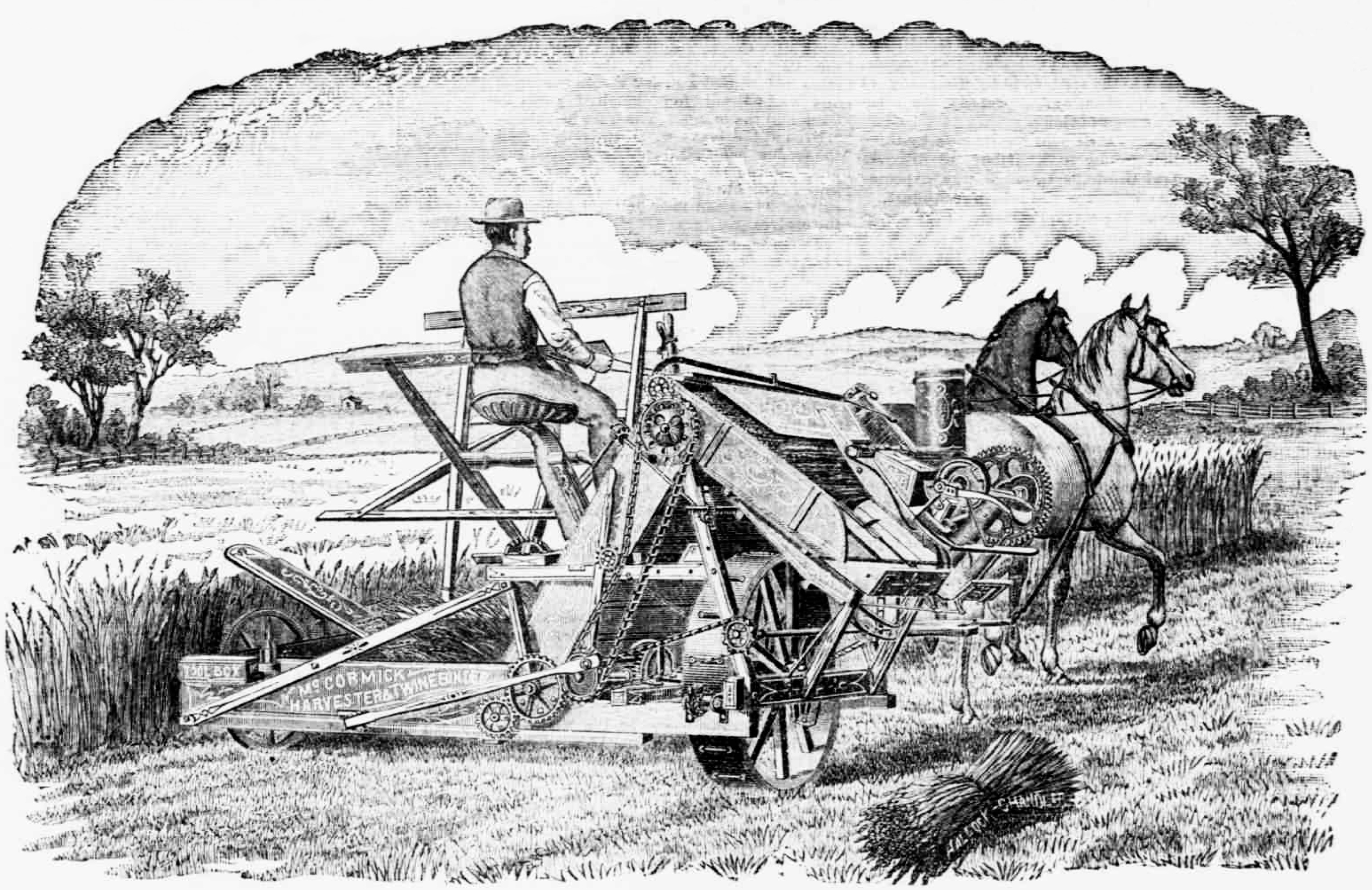

El equipamiento del campo con las nuevas máquinas fabricadas por la industria y movidas por las nuevas fuentes de energía (vapor hasta finales del XIX, después gasolina, gasoil y electricidad) es necesario en los países donde la mano de obra es cara o escasa como en EEUU, donde es necesario para trabajar las extensas llanuras. Así, por ejemplo, la segadora mecánica de Mac Cormick se patentó en 1846.

1.2.- Los medios de transporte.

Hasta 1850 sólo Gran bretaña y Bélgica tienen una importante red de ferrocarril. A partir de esta fecha, el ferrocarril desplaza los demás medios de transporte terrestres y se convirtió en un sector económico punta, que llevó a cabo una auténtica revolución en el transporte y el comercio, creó un infraestructura económica básica para cualquier actividad y, sobre todo, posibilitó un extraordinario desarrollo de múltiples y gigantescas industrias metalúrgicas y mecánicas encargadas de la elaboración, colocación y mantenimiento de material férreo, estaciones, etc. Para todo ello eran necesarias empresas con enormes capitales.

A las consecuencias económicas hay que añadir el papel político y militar desempeñado por este medio de transporte en las unificaciones italiana y alemana, así como en la expansión hacia el oeste de los EEUU y de Rusia hacia el este.

En los transportes marítimos, a partir de 1860, se va imponiendo la navegación a vapor, por su velocidad y seguridad. En este sector también se produjeron grandes concentraciones de empresas para hacer frente al excesivo coste de los nuevos barcos. Para este transporte fue muy importante la construcción de los canales de Suez y Panamá.

Las carreteras, abandonadas por el auge del ferrocarril, cobran nueva vida en el siglo XX con el automóvil, que dará lugar a una nueva revolución en los transportes y en el mercado. La industria de finales del siglo pasado se encontraba en condiciones de aplicar con éxito el motor de explosión. Las aportaciones de Daimler, Margus y Benz, inventores del nuevo motor hacia 1885 en Alemania, o de Dunlop, inventor del neumático, hicieron posible que en 1889 los hermanos Renault fundaran su empresa en Francia y que Peugeot vendiera 29 coches en 1892.

Como el automóvil, la aviación, en este periodo (1870-1914) se hallaba en fase experimental.

1.3.- Las transformaciones de las empresas.

Además de desarrollarse las empresas existentes, se impulsan nuevas industrias relacionadas con nuevos inventos y nuevas formas de energía (electricidad y petróleo). Todo ello requiere fuertes inversiones de capital que sólo grandes concentraciones de empresas pueden lograr. La concentración se puede explicar por tres causas:

- La complejidad de las técnicas aumentaba el costo de las máquinas utilizadas.

- La obtención de la máxima rentabilidad y la monopolización del mercado.

- La mayor resistencia a las crisis.

En una primera fase se produce la denominada integración horizontal, acuerdo o fusión de empresas del mismo sector económico; luego aparecen ejemplos de integración vertical, en la que una misma empresa crea sus filiales para controlar todas las fases de una actividad. La potencia de los trust llegó a ser mayor que la de algunos gobiernos, y la legislación de las potencias industriales, especialmente la de EEUU, se orientó a su prohibición.

Las dimensiones universales que adquiere la producción industrial, provocan que a las antiguas ferias, como lugares de intercambio, sean sustituidas por las exposiciones universales y por la actividad bursátil de las ciudades que gobiernan mundialmente un producto (los precios y producción de algodón se regulan en Liverpool, la seda en Milán, los cereales en Amberes y Chicago…). Londres y Nueva York son los centros neurálgicos de toda clase de inversiones. Un gran trust que tuviese su casa matriz en Londres, Nueva York, París o Berlín, estaba en condiciones de decidir acontecimientos en otros continentes y burlar la legislación de los países afectados; había nacido una nueva forma de poder casi desconocida para el hombre de la calle, preocupante para políticos y juristas.

“Constituida en 1901 por la integración de una sociedad bancaria, dirigida por John P. Morgan, magnate de las finanzas, y un trust siderúrgico encabezado por A. Carnegie, la Carnegie Company of New Jersey, con capital de 160 millones de dólares, agrupaba entonces 11 compañías que, a su vez, controlaban otras 170 subsidiarias (…). Este holding gigante integrado por 783 establecimientos y fábricas, poseía los mejores yacimientos de hierro del Lago superior, varias minas de carbón e Pennsylvania , una flota de 110 navíos, una red ferroviaria de 2.340 km, 77 altos hornos y 250 hornos de laminado.”

Vázquez de Parga. Historia económica mundial.

“Europa occidental y, en 1870, principalmente Gran Bretaña, eran el taller industrial del mundo. Un economista inglés se maravillaba en 1866 de que Inglaterra tuviera entonces sus graneros en Chicago y Odessa, sus bosques en Canadá y en el Báltico, sus ovejas en Australia y sus minas de oro y plata en California y en el Perú, mientras tomaba el té que le llegaba de China y el café de las plantaciones de las Indias Orientales.(…)

Los artículos, los servicios, el dinero, el capital, las personas se movían en todas direcciones sin tener en cuenta las fronteras nacionales. Los negociantes en trigo, por ejemplo, seguían los precios en Mineápolis, en Liverpool, en Buenos Aires y en Danzig, por la información telegráfica y cablegráfica cotidiana. Compraban donde estaba más barato y vendían donde estaba más caro.”

Palmer y Coton. Historia Contemporánea.

2.- La expansión colonial.

2.1.- El imperialismo. Concepto y cronología.

Por imperialismo entendemos la expansión territorial y la dominación ejercida por medios económicos, políticos y militares (a la vez) por las naciones capitalistas industrializadas, sobre otros estados o pueblos que pierden su soberanía.

A veces encontramos confusión entre los términos “imperialismo” y “colonialismo”. Éste último suele ponerse en relación con las primeras fases de la expansión europea, siglos XVI al XVIII, impulsado por una política mercantilista: se controlan territorios para comerciar con los nativos.

Sin embargo, a partir de 1880, como fecha orientativa, hay un cambio de actitudes (aunque hay precedentes, como la conquista de América por España), típicas del imperialismo y que definen las diferencias con el término anterior. Este tipo de expansión tiene importantes connotaciones nacionalistas: se busca la conquista de territorios para llegar a ser una potencia mundial. Aunque la influencia cultural es importante sobre los pueblos sometidos, no se busca tanto la transformación cultural de esas zonas, como el control político y económico. Destacan también los aspectos de expansión militar, potencialidad, estrategia…

2.2.- Factores y causas impulsoras del Imperialismo.

Los diferentes autores que han tratado el tema, ponen un énfasis desigual en los diferentes factores que han influido en el desarrollo del imperialismo. Es difícil decir cuál de ellos es más importante, aunque sí podemos afirmar que todos han influido en la gestación y expansión del imperialismo contemporáneo.

Factores demográficos: el enorme crecimiento de la población europea en el siglo XIX provocó una presión demográfica en el continente que se canalizó mediante la salida migratoria hacia las nuevas colonias. Estos movimientos migratorios se ven estimulados por diversas causas puntuales (crisis económicas que generan paro y, por lo tanto, inestabilidad social; persecuciones políticas o religiosas; y el afán de aventura y una vida mejor). Ello se ve estimulado por los avances de los transportes marítimos.

Factores económicos: la necesidad de materias primas (para producir de forma competitiva) y mercados (Europa no podía absorber la producción), como consecuencia de los avances en la industrialización, incita a las potencias a la conquista de nuevos territorios. Ello fue posible por el desarrollo de los barcos de vapor, la red de ferrocarriles y la red de cables submarinos, que aseguran la regularidad y rapidez de la actividad comercial.

La exportación de capitales: Vertiente financiera en la que insistieron los historiadores marxistas. Según esta teoría, el imperialismo nace del hecho de que el capitalismo necesitaba nuevas áreas donde poder invertir para mitigar la sobreproducción en las metrópolis. Las colonias, donde se pagaban salarios más bajos, serán una manera de aminorar las crisis, porque así se podían disminuir los precios, conquistar nuevos mercados y mantener el margen de beneficios. Ello fue facilitado por la implantación del primer sistema monetario internacional, la adopción del patrón oro.

Factores políticos: El año 1870 significó un giro radical en la historia de los equilibrios europeos y mundiales, con el nacimiento de Alemania como gran potencia europea, su rivalidad con Francia y la desconfianza de las demás potencias europeas. Ello provocó el deseo de estos países de tener el lugar más preeminente posible en el equilibrio de fuerzas. Como en Europa la expansión territorial ya no era posible, las rivalidades se trasladan a otros continentes.

Factores ideológicos y culturales: La industrialización y el progreso coinciden con un aumento de la curiosidad geográfica y el afán por explorar territorios desconocidos. Al mismo tiempo, se difundió y fomentó la idea de que las potencias europeas tenían una “misión civilizadora”.

«La política colonial se impone en primer lugar en las nociones que deben recurrir o la emigración, ya por ser pobre su población, ya por ser excesiva. Pero también se impone en las que tienen o bien superabundancia de capitales o bien excedente de productos ésta es la forma moderna actual más extendida y más fecunda (…).

Desde este punto de vista, lo repito, la fundación de una colonia es la creación de un mercado (…). En el tiempo en que estamos y con la crisis que pasan todas las industrias europeas, la fundación de una colonia es la creación de una salida. Allí donde permanezca el nudo colonial entre la madre-patria que produce y las colonias que ella fundó, se tendrá el predominio de los productos: económico, y también político (…)

Hay un segundo punto: es el lado humanitario y civilizador de la cuestión. Es preciso decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho con respecto a las razas inferiores porque existe un deber para con ellas. Las razas superiores tienen el deber de civilizar (…).

Sr. Maigne: ¿Se atreve usted a decir eso en el país donde se han proclamado los derechos del hombre?

Sr. Guilloutet: Es la justificación de la esclavitud y de la trata de negros.

Jules Ferry: Si el honorable Sr. Maigne tiene razón, si la Declaración de los Derechos del Hombre ha sido escrita para los negros de África ecuatorial, entonces, ¿con qué derecho van ustedes a imponerles los intercambios, el tráfico? Ellos no los han llamado…

Las razas superiores tienen el deber de civilizar a las razas inferiores. ¿Y existe alguien que pueda negar que hay más justicia, más orden material y moral en el África del Norte desde que Francia ha hecho su conquista?»

Discurso de Jules Ferry ante la Cámara, París. 1885.

3.- Los grandes imperios coloniales.

Frente a las antiguas potencias coloniales de España y Portugal, Gran Bretaña y Francia se alzarán como los nuevos imperios, centrando sus esfuerzos, fundamentalmente en los continentes de África y Asia. Otras potencias, que comenzaron su expansión algunos años mas tarde, quedaron relegadas a un papel secundario, si bien no podemos desdeñar el avance de países como Alemania.

A continuación, estudiaremos brevemente la configuración de los grandes imperios justo antes del estallido de la I Guerra Mundial (1914):

Gran Bretaña: tuvo posesiones en todos los continentes, aunque destacan los territorios de África, donde prácticamente conquistaron una franja norte-sur que unió las ciudades de El Cairo y El Cabo. Fuera de esta franja dominaban otros territorios como Nigeria o Costa del Oro. En Asia debemos destacar la posesión de la India, llamada “la joya de la Corona” por su importancia económica; el sur de la península Arábica; o algunos puertos de China, de gran importancia estratégica.

Francia: dominaba el cuadrante noroccidental del continente africano, en el que casi llegaron a construir un eje este-oeste con sus dominios. Fuera de este sector, también ocuparon otras colonias como Madagascar. En Asia se hicieron con la península de Indochina, aunque poseían factorías en la costa China e India. Incluso conquistaron ciertos territorios en América (Guayana francesa).

Portugal: conservó e incluso amplió algunos de los territorios de su antiguo imperio colonial como Angola y el sector suroriental de África. Poseía algunas factorías en Asia (costa India y China).

Alemania: aunque inició su carrera imperialista años más tarde que otras potencias, poseía importantes territorios en África (Camerún, África Suroccidental y Oriental); además de algunos puntos estratégicos en Asia y el Pacífico.

Estados Unidos: además de completar la conquista del oeste de su territorio, lograron controlar destacados archipiélagos en el Pacífico que le permitían el comercio con Extremo Oriente.

Japón: su expansión fue también tardía y, en este momento, se limitó a los territorios asiáticos frente a su costa (Corea y Manchurria) y a ciertas islas que rodeaban su archipiélago.

Otros países también poseían territorios en África y Asia, aunque de menor importancia. Así, Bélgica (Congo); Italia (Libia); Holanda (Indonesia); o España (Sahara, Fernando Poo). Finalmente, Rusia logró el control de su territorio hasta el extremo oriental del continente asiático (Siberia).

4.- Los sistemas de dominio imperial.

El sistema de compañías privilegiadas que tanto éxito había tenido en los siglos del colonialismo mercantilista, parecía haber llegado a su fin a mediados del XIX, aunque algunos territorios africanos sean inicialmente explotados por la iniciativa de compañías privadas.

Ahora la presencia directa o indirecta del Estado en la administración de los imperios coloniales, se produce de diversas maneras, adoptándose distintos modelos de administración colonial, incluso por un mismo Estado. Es clásico oponer el sistema británico del “indirect rule”, al francés de la asimilación y de la centralización. Éste último consistió, fundamentalmente, en convertir las colonias en departamentos al estilo de la administración de la metrópoli (p. ej. Argelia). En cuanto al “sistema británico”, del que participaron otras potencias, podemos dividir el control de las colonias en:

- Los dominios: eran colonias con una elevada población europea, en las que se instauró muy pronto el autogobierno (Canadá, Nueva Zelanda, El Cabo o Australia). Tuvieron un parlamento bicameral y un gobierno, aunque con sus prerrogativas exteriores restringidas. Además, existía en ellas un gobernador nombrado por el rey que actuaba como su representante en la colonia.

- Colonias de explotación: son colonias con escasa población europea y administradas directamente por la metrópoli: son las llamadas colonias de la Corona, que representan el grado máximo de dependencia. La autoridad estaba en manos de un gobernador que, apoyado por funcionarios ingleses, constituían la verdadera élite dirigente de la colonia.

- Protectorado: Supone el reconocimiento parcial de la singularidad de la colonia, en una especie de dependencia atenuada. En este tipo de régimen subsiste la ficción de la existencia de un Estado precedente. Se aplicó a aquellas colonias que habían sido con anterioridad naciones independientes con relaciones internacionales (Malasia o Sierra Leona, p. ej.). La administración colonial del protectorado se superpone a las antiguas instituciones autóctonas que son reconocidas y mantenidas por la potencia colonizadora. El jefe nativo era sostenido y contaba con garantías contra un levantamiento interior o una conquista extranjera; por lo general, un “comisario” o “residente” europeo le decía lo que tenía que hacer.

- El caso de la India: Tras la revuelta de los Cipayos en 1857, Gran Bretaña pone fin al régimen de compañía privilegiada que hasta ese momento administraba el territorio, de tal manera que en una parte se respetaban los viejos estados indígenas, que se colocaban bajo un régimen de protectorado, y en otra parte, la india británica, se establece un control directo de la corona (colonia de explotación).

5.- Consecuencias del imperialismo.

Demográficas: la población sufrió un incremento al disminuir la mortalidad, por la introducción de la medicina moderna occidental y mantenerse una alta natalidad. Ello se tradujo en un desequilibrio entre población y recursos, que aún hoy día persiste. No obstante, en algunas zonas, la población autóctona sufrió una drástica reducción (especialmente durante la primera fase del imperialismo), como consecuencia de la introducción de enfermedades desconocidas (viruela, gripe, etc.). En otros lugares, la población indígena fue simplemente reemplazada por colonos extranjeros.

Económicas: se crearon unas mínimas infraestructuras (puertos, ferrocarriles) destinados a dar salida a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópolis. Las colonias se convirtieron en abastecedoras de lo necesario para el funcionamiento de las industrias metropolitanas, mientras éstas colocaban sus productos manufacturados en los dominios y protegían su mercado con políticas proteccionistas. La economía tradicional, basada en una agricultura autosuficiente y de policultivo, fue sustituida por otra de exportación, en régimen de monocultivo, que provocó, en gran medida, la desaparición de las formas ancestrales de producir.

Sociales: instalación de una burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópoli que ocuparon los niveles altos y medios de la estructura colonial. En algunos casos, se asimilaron determinados grupos autóctonos dentro de la cúspide social. Se trataba de las antiguas élites dirigentes y de miembros de determinados cuerpos del ejército o la función pública colonial. En ambos casos su asimilación fue acompañada de una profunda occidentalización. Cuando, a raíz del proceso de descolonización, comienzan a surgir estados a partir de lo que fueron colonias, esos grupos sociales ocuparán una posición relevante en la administración y el gobierno de los nuevos países. Junto a esas minorías, la inmensa mayoría de la población autóctona sufrió un generalizado proceso de proletarización que se constituyó en una inagotable fuente de mano de obra barata destinada a atender la creación de infraestructuras y al trabajo en la agricultura de plantación.

Políticas: los territorios dominados sufrieron un mayor o menor grado de dependencia respecto a la metrópoli. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de conflictos, que fueron el germen de un antiimperialismo protagonizado generalmente por las clases medias nativas occidentalizadas. Ello se canalizó a través de las premisas del juego democrático que las metrópolis defendían para sí mismas pero que negaban a sus colonias: libertad, igualdad, soberanía nacional, etc.

Culturales: el imperialismo condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y a la implantación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los colonizadores. Asimismo, supuso la adopción de las lenguas de los dominadores (especialmente el inglés y el francés). Ello arrastró a una fuerte aculturación. La religión cristiana (católica, anglicana, protestante, etc.) desplazó a los credos preexistentes, especialmente en muchas zonas de África, o bien se fusionó con esas creencias, conformando doctrinas de carácter sincrético.

Geográficas y ecológicas: los mapas políticos se vieron alterados por la creación de fronteras artificiales que nada tenían que ver con la configuración preexistente y que supusieron la unión o división forzada de grupos tribales y étnicos diferentes, provocando innumerables conflictos políticos sociales y étnicos, que persisten hoy día. Por otra parte, la introducción de nuevas formas de explotación agrícola o de especies vegetales y animales provocaron la modificación o destrucción de los ecosistemas naturales (exterminio del bisonte en EE. UU o plaga de conejo en Australia). Las grandes selvas tropicales fueron objeto de deforestación causada por la sobreexplotación maderera y la introducción de los monocultivos de plantación; los ríos fueron contaminados con residuos procedentes de los sistemas de extracción de metales preciosos y otros desechos procedentes de la minería…

“Estos pueblos (africanos) son muy difíciles de manejar (…) No tienen idea de los deseos y de las complejas necesidades que constituyen lo que nosotros llamamos civilización y es asumir una gran responsabilidad sacarlos gratuitamente del estado de barbarie en el cual viven satisfechos dichosos.”

The Times. 1877.

“El imperialismo es la expresión del proceso de acumulación capitalista que se manifiesta por la concurrencia entre los capitalismos nacionales en torno a los últimos territorios no capitalistas, aún libres, del mundo.”

Rosa Luxemburg. 1913.

“Para nosotros el dinero no sirve y para la mayor parte de nosotros es desconocido. Y como ninguna consideración puede inducirnos a vender las tierras en las que logramos el sustento para nuestras mujeres y nuestros hijos, esperamos que se nos permita señalar una manera de trasladar fácilmente a nuestros colonos y, en consecuencia, de que se obtenga la paz.

Sabemos que estos colonos son pobres puesto que, de otra manera, jamás se habrían aventurado a vivir en un país que se ha hallado en constante agitación desde que ellos cruzaron el Ohio. Dividid, por tanto, esta gran suma de dinero que nos habéis ofrecido entre esas gentes. Dada a cada uno una proporción superior a la que nos daríais anualmente y estamos convencidos de que la aceptarán con más facilidad que las tierras que vosotros les vendéis. Si añadís también las grandes sumas que gastáis en reclutar y pagar ejércitos, pensando en obligarnos a abandonar nuestro país, tendréis desde luego más que suficiente para compensar a estos colonos por todos sus trabajos y cultivos.”

JACOBS, W. R. El expolio del indio norteamericano. Respuesta de los indios confederados del nordeste a los delegados blancos. 1793.