En biología, un virus (del latín virus, en griego ἰός «toxina» o «veneno») es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede replicarse dentro de las células de otros organismos.n. 1 Los virus están constituidos por genes que contienen ácidos nucleicos que forman moléculas largas de ADN o ARN, rodeadas de proteínas. Al infectar una célula, estos genes «obligan» a la célula anfitriona a sintetizar los ácidos nucleicos y proteínas del virus para poder llegar a formar nuevos virus.3 El estudio de los virus es una rama de la microbiología 45 que recibe el nombre de virología.6

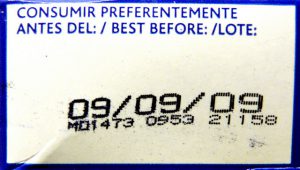

Diferencias entre fecha de caducidad y consumo preferente.

-

Fecha de caducidad: a partir de ella, el producto no se debe ingerir, ya que no es adecuado para el consumo. No obstante, se puede consumir el producto hasta el mismo día en el que aparece la fecha. Se utiliza en productos muy perecederos desde el punto de vista microbiológico: leche, yogur y cremas pasteurizadas, carnes y pescados, mariscos,… Son alimentos de elevado riesgo que pueden suponer un peligro para la salud tras un periodo corto de tiempo. Se indicará la leyenda «Fecha de caducidad» seguida de la fecha (o la indicación del lugar donde se especifica), que consistirá en día, mes y año, en este orden. Estas informaciones deberán completarse con una descripción de las condiciones de conservación del alimento.

- Consumo preferente: tiempo en el cual el producto sin abrir mantiene sus propiedades en condiciones adecuadas de conservación adecuada. Pasada esta fecha, la calidad del producto puede disminuir, pero en ningún caso conlleva problemas para la salud. Se utiliza en alimentos con poca agua: aceite, legumbres, cereales, purés, sopas, latas y cajas de leche esterilizadas y en huevos. Se comunicará precedida de «consumir preferentemente antes del…», cuando se especifique el día, o «consumir preferentemente antes del fin de o de finales de…», en los demás casos. Si fuera preciso, esta información deberá completarse con las condiciones de conservación que deben respetarse para asegurar la duración indicada. La fecha estará compuesta por la indicación clara y ordenada de día, mes y año. No obstante, en los alimentos cuya duración sea inferior a tres meses, bastará con indicar día y mes. Para intervalos de duración entre tres y dieciocho meses, bastará indicar mes y año. Por último, para alimentos cuya duración supere los dieciocho meses, bastará con indicar el año.

Algunos alimentos no requieren indicaciones de fecha de duración, como frutas y hortalizas frescas sin procesar, vinos, productos de panadería de consumo inmediato, sal de cocina y vinagres, azúcar, productos de confitería elaborados casi de forma exclusiva con este ingrediente o gomas de mascar.

En ambos casos, caducidad y consumo preferente, la fecha indica el momento concreto en que termina el período de comercialización de un producto y, por tanto, de su retirada de las estanterías. Conviene saber que si una persona adquiere un alimento «pasado de fecha» tiene derecho a que el vendedor se lo restituya por uno cuya fecha de caducidad o de consumo preferente no haya pasado.

La normativa vigente relativa al etiquetado y presentación de productos alimenticios (Real Decreto 1334/1999) establece la obligatoriedad de incluir en el etiquetado del alimento la información relativa a la vida útil del producto, entendida como el tiempo que transcurre desde su elaboración hasta su deterioro, y determinar el período anterior a la fecha de duración mínima (consumo preferente) o a la fecha de caducidad.

Este artículo lo puedes ver en: Eroski Consumer.

La Estrategia «Más alimento, menos desperdicio» inicia una nueva etapa.

Con una cuarta parte de los alimentos que se pierden o desperdician podría alimentarse a la población que pasa hambre en el mundo, informa el MAPAMA. Un alimento desperdiciado es aquel que, siendo apto para el consumo humano, termina por no comerse, bien por descarte o por deterioro. Lo son, por tanto, esos alimentos que se estropean porque no se han conservado bien, los productos con la fecha de caducidad sobrepasada, frutas y hortalizas que por tener formas extrañas no se consumen… No es un desperdicio, en cambio, las partes no comestibles que se eliminan durante los procesos de transformación y preparación como huesos, cáscaras de huevos o espinas de pescado.

Estas prácticas hacen que un tercio de los alimentos que se producen se pierda o se desperdicie: en tunos 1.300 millones de toneladas al año.

Los alimentos que más suelen tirarse son :

- Tubérculos, frutas y hortalizas (entre el 40% y el 50%).

- Pescado (35%).

- Cereales (30%).

- Semillas oleaginosas, carne y productos lácteos (20%).

Se calcula que entre el 30% y el 50% de los alimentos comestibles no llegan a ser consumidos. Un dato sorprendente: en los hogares es donde se despilfarra más, por encima de la industria y otros sectores como el comercio.

Objetivos de la Estrategia «Más alimento, menos desperdicio»

El objetivo de la nueva etapa de la Estrategia «Más alimento, menos desperdicio» es, como en 2013 cuando se inició la campaña, continuar controlando el desperdicio alimentario en todos los eslabones de la cadena alimentaria para poder aplicar así las medidas necesarias en cada uno de ellos.

Para 2020 está previsto reducir las pérdidas y el desperdicio en un 50%, tal como marcó la Comisión Europea hace unos años.

Además, la intención es elaborar una guía nacional que facilite la donación y la redistribución de los alimentos, así como el desarrollo de medidas normativas que puedan incidir en reducir el desperdicio alimentario. Se han publicado varias guías para reducir el desperdicio destinadas a los centros educativos, al comercio minorista y a la restauración.

En cuanto a la vida util de los alimentos ha sido fundamental ayudar a entender qué es la fecha de caducidad y qué es la fecha de consumo preferente; la confusión entre ambas es una de las causas de desperdicio más comunes por parte del consumidor.

Claves para no tirar comida

Según los datos de la primera etapa de la estrategia (2013-2016), la tendencia en el último periodo confirma la concienciación de las familias, lo que ha permitido reducir en un 6% el desperdicio en los hogares, por lo que se han tirado 80,1 millones de kilos/litros menos de comida de septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

Aun así, hay que seguir trabajando por ello. En el hogar puede reducirse la cantidad de comida que se despilfarra, si se tienen en cuenta 10 claves fundamentales, según la ‘Guía Práctica para el consumidor: cómo reducir el desperdicio alimentario’:

1. Planificar el menú semanal y evitar improvisaciones.

2. Hacer una compra responsable: revisar la despensa y la nevera y confeccionar una lista de lo necesario.

3. Tener en cuenta que «tirar comida es tirar dinero».

4. Conservar de forma adecuada los alimentos, consultar la etiqueta y los soportes informativos.

5. Adquirir productos de temporada y consumir la comida por orden de entrada: la más antigua primero.

6. Ajustar las raciones e intentar cocinar lo justo.

7. Aprovechar las sobras con creatividad.

8. Tirar a la basura solo lo que sea imposible aprovechar.

9. En el restaurante, pedir las sobras en un envase para llevar.

10. Recordar la importancia de las tres «erres» ecológicas:

- Reducir. Comprar de forma responsable.

- Reutilizar. Muchas sobras de los alimentos pueden aprovecharse para hacer otras recetas.

- Reciclar. Con los residuos orgánicos se puede fabricar un excelente abono para las plantas, por ejemplo.

Este artículo lo puedes ver en: Eroski Consumer.

Contaminantes emergentes.

¿Qué son los contaminantes emergentes?

Se refiere a una serie de productos, más o menos recientes y cada vez más abundantes, cuyas formulaciones químicas o las interacciones que causan con otras sustancias o compuestos provocan daños sobre el medio ambiente y la salud humana que no se habían tenido en cuenta hasta ahora. Muchos de ellos son de uso cotidiano y se encuentran en cualquier hogar: medicamentos, cosméticos, champús, de limpieza, etc.

La concienciación de los ciudadanos es clave para reducir los efectos de los contaminantes emergentes en el medio ambiente y la salud

La legislación ambiental y sanitaria no los controla porque hasta ahora no se han detectado, pero, gracias a nuevas metodologías y a las investigaciones sobre sus efectos, se empiezan a considerar. Instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o las agencias de medio ambiente de Estados Unidos y Europa (EPA y AEMA, respectivamente) trabajan en ello. «La Unión Europea (UE) tiene una lista de sustancias bajo vigilancia y se hacen estudios para definir cuál es su efecto y qué limite se deberían poner en vertidos y calidad de aguas. Cada año entran nuevos compuestos», señala Mikel Ibarra, director de proyectos de Aclima, grupo de empresas ambientales del País Vasco.

Contaminantes emergentes: ¿cómo nos afectan?

El impacto de ciertos tipos de medicamentos ya se han empezado a percibir en entornos naturales: los estrógenos de las píldoras anticonceptivas provocan la feminización de los machos en diversas especies de peces y anfibios; los antidepresivos reducen las posibilidades de supervivencia de las aves en invierno; y ciertos antiinflamatorios causan lesiones en los pájaros.

Otro ejemplo claro es el de los microplásticos, utilizados en diversos productos, como abrasivos industriales, exfoliantes, cremas faciales, pasta de dientes, champús, geles, productos para bebés, repelentes de insectos, cremas solares, cosméticos, etc. Los microplásticos están presentes en todos los mares y océanos del planeta y constituyen una amenaza para la salud humana y el medio ambiente por su capacidad de acumular compuestos químicos y toxinas. «Una vez en el medio, los microplásticos junto con los compuestos químicos asociados, pueden ser ingeridos por peces e invertebrados y pasar a través de la cadena trófica a aves, cetáceos y a los seres humanos. Ya se han observado efectos negativos de pérdida de peso, crecimiento y hábitos de alimentación en los organismos marinos debido a dicha ingesta», explica Oihane Cabezas, investigadora de AZTI, Centro tecnológico especializado en innovación marina y alimentaria.

¿Cómo combatir los contaminantes emergentes?

Los sistemas de depuración y tratamiento de aguas residuales carecen de los medios para detectar y eliminar estas sustancias. «No es motivo para alarmar a la población. El agua del grifo es segura, las cantidades son mínimas, pero el agua que utilizamos para consumo viene de embalses y ríos y llega de las redes de saneamiento, de manera que finalmente todo lo que echamos al entorno desde el fregadero, la ducha, el retrete, etc. acaba en los ríos y nos llega de nuevo a nosotros», recuerda el experto de Aclima. Este grupo, junto a la Agencia del Agua del País Vasco (URA) y los consorcios de aguas vascos, estudia los contaminantes emergentes antes y después de que acaben en las plantas depuradoras en Euskadi. «Hemos descubierto una presencia bastante alta de productos como el ibuprofeno e incluso de sustancias estupefacientes», señala.

La concienciación de los ciudadanos es clave para disminuir la presencia y los efectos de los contaminantes emergentes en el medio ambiente y la salud. Al igual que ocurre con productos como las toallitas húmedas, no hay que arrojar nada por el retrete que no sean las tres pes, «pipí, popó y papel higiénico», como subraya Fernando Morcillo, director general de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento. En el caso de los medicamentos, además de reducir su consumo para lo imprescindible, se deben depositar en los puntos SIGRE de las farmacias para su correcto tratamiento y reciclaje.

La inversión en investigaciones y sistemas de análisis es otra de las grandes acciones que deberían tenerse en cuenta. «Los sistemas de saneamiento de aguas están viendo que su control será difícil por el coste; harán falta inversiones muy altas y puede suponer un incremento del precio de la tasa de agua», prevé Ibarra.

Asimismo, la legislación debería avanzar para establecer controles y límites a estas sustancias, como ya se hace con otras, y que las empresas productoras asuman métodos para reducir, eliminar o sustituirlas.

Este artículo lo puedes ver en: Eroski Consumer.

«Efecto cóctel» de sustancias químicas.

La EFSA propone métodos para evaluar la exposición de las personas a múltiples sustancias químicas a través de los alimentos.

Hasta hace poco, la mayoría de los estudios toxicológicos se referían sobre todo a los efectos de la exposición a sustancias químicas individuales, es decir, para un solo producto químico. También la legislación europea sobre productos químicos se ha basado siempre en las evaluaciones llevadas a cabo en sustancias individuales.

Sin embargo, la exposición a través de la alimentación no es, en muchos casos, a un solo producto químico, sino a mezclas de sustancias que pueden encontrarse en el agua o el aire, por lo que tanto las personas como su entorno están expuestas a una amplia variedad de sustancias. Este es el motivo por el cual expertos y gestores del riesgo abordan cada vez más el problema, con el desarrollo de programas de investigación y de nuevas metodologías.

Los expertos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) han empezado a realizar nuevos enfoques para evaluar los riesgos que suponen para las personas y el medio ambiente la exposición a múltiples productos químicos en la cadena alimentaria. En concreto, lleva a cabo métodos de evaluación de la toxicidad combinada de grupos de plaguicidas y contaminantes.

Conocer y comprender mejor cómo actúan los compuestos químicos combinados es algo que los expertos consideran una labor compleja debido, sobre todo, a que el número de combinaciones es infinita. Uno de los objetivos del trabajo de la EFSA es crear un grupo de trabajo para elaborar una guía dirigida a armonizar las metodologías que permitan evaluar los riesgos humanos y ecológicos que provocan las múltiples sustancias químicas.

El enfoque que había hasta hace poco sobre el análisis de «sustancia por sustancia», por tanto, ya ha sido cuestionado y se ha considerado insuficiente para evaluar los efectos combinados de las sustancias. Además de necesitar más investigación para mejorar la predicción de la toxicidad de la mezcla de químicos, también se precisan mejoras en las prácticas de evaluación del riesgo actual.

Todo ello debe contribuir a mejorar la comprensión sobre los efectos de las mezclas químicas, conocido también como el «efecto cóctel». Desde un punto de vista toxicológico, la metodología para predecir los efectos acumulativos o para detectar interacciones es limitada. Es necesario, entonces, conocer el modo y el mecanismo de acción de cada sustancia activa presente en la mezcla para poder saber el efecto de la dosis.

Este artículo lo puedes ver en: Eroski Consumer.

Grasas trans

¿Qué son los ácidos grasos trans?

Los AGT son un tipo de ácidos grasos con una configuración especial, que pueden producirse tanto de forma natural (fermentación en el rumen de los rumiantes), y que encontramos en cárnicos o lácteos, como mediante determinados procesos de hidrogenación llevados a cabo por la industria alimentaria que permite obtener grasas semisólidas con características interesantes para la elaboración de alimentos.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) consideró en 2010 que el efecto negativo de los AGT sobre los lípidos sanguíneos es similar tanto si provienen de alimentos naturales, como si lo hacen de alimentos procesados. No obstante, mientras que está bien establecido que la ingesta de AGT de alimentos transformados se asocia a un incremento en el riesgo cardiovascular, las actuales pruebas científicas no permiten determinar si este efecto se produce con AGT de origen natural.

Marco legal

En España, la situación de las grasas trans está regulada desde el año 2011 a través de la Ley 17/2011 de Seguridad Alimentaria y Nutrición (en concreto, por el artículo 43). Allí se recogen tres puntos:

- 1. En los procesos industriales en los que se puedan generar ácidos grasos trans, los operadores responsables establecerán las condiciones adecuadas que permitan minimizar la formación de los mismos, cuando se destinen a la alimentación, bien de forma individual o formando parte de la composición de alimentos.

- 2. Los operadores exigirán a sus proveedores la información sobre el contenido de ácidos grasos trans de los alimentos o materias primas que les proporcionen y tendrán a disposición de la Administración la información relativa al contenido de ácidos grasos «trans» en sus productos.

- 3. Estos requisitos no se aplicarán a los productos de origen animal que contengan, de manera natural, ácidos grasos trans.

¿Por qué son peligrosas las grasas trans?

La configuración de los AGT es muy similar a la de los ácidos grasos saturados. Estos últimos son necesarios en el ser humano, sin embargo, los AGT, no son en absoluto necesarios y su ingesta está desaconsejada. ¿Por qué?

- En primer lugar, porque aparentan ser algo que no son: la configuración de los AGT es similar a la de los ácidos grasos saturados, y ahí radica uno de los problemas asociados a su consumo. Nuestro organismo los «confunde» y los incorpora en las membranas biológicas de las células, en el lugar donde irían los saturados. Ello altera la permeabilidad de la célula y hace que se oxide con más facilidad (proceso relacionado con el envejecimiento celular). Se podría comparar con utilizar en verano una crema solar que, en vez de proteger de los rayos ultravioleta perjudiciales, hiciera que fuera más fácil que estos quemasen nuestra piel.

- Pero además, los AGT, una vez ingeridos, alteran el equilibrio del colesterol sanguíneo: entre otros efectos adversos, disminuyen las concentraciones de colesterol HDL (conocido como «colesterol bueno»).

¿En qué tipo de alimentos podemos encontrar grasas trans?

Una pista para detectar los AGT consiste en revisar si la etiqueta del producto detalla que contiene grasas «parcialmente hidrogenadas». En tal caso es casi seguro que tendrá también AGT.

La siguiente lista, elaborada en base a datos aportados por la Academia de Nutrición y Dietética y la Asociación Británica de Dietética, apunta dónde es posible que se «escondan» hoy los AGT:

- Bollería industrial.

- Comida para llevar.

- Cremas.

- Comida rápida o fast food.

- Fritos.

- Galletas o pasteles.

- Palomitas de maíz para el microondas.

- Pastelería.

- Patatas fritas de bolsa u otros aperitivos similares.

- Pizza congelada.

- Postres o helados.

- Precocinados (empanadas, croquetas, etc.).

El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), por su parte, detalló en 2010 que de entre los alimentos más arriesgados por su contenido en AGT destacan las galletas rellenas de chocolate, la bollería infantil y los cereales con chocolate.

Consumo de insectos en la UE.

Hasta hace poco, el consumo de insectos no tenía apoyo legislativo en la UE a pesar de que algunos países como Bélgica sí autorizaban la venta de un número determinado de especies. Gusanos, grillos, escarabajos, orugas, avispas, hormigas, langostas, saltamontes o moscas domésticos son algunos de los que mayor potencial tiene como alimento, según la FAO. Desde finales de 2015 han entrado a formar parte de la categoría de «nuevos alimentos» en la UE y, por tanto, su empleo queda regularizado. Aun así, estos cambios serán aplicables a finales de 2017.

Uso de guantes y alimentos.

El empleo inadecuado de guantes de látex en alimentación puede dar problemas de contaminaciones cruzadas y de reacciones en personas alérgicas. Seguir leyendo Uso de guantes y alimentos.

Visita al Centro Ambiental «Los Ruices».

Cómo leer la etiqueta de los huevos.

La Organización Interprofesional del Huevo y de sus Productos inició en enero la campaña «El huevo, de etiqueta» para explicar a los consumidores qué cuenta el código impreso en la cáscara

La Organización Interprofesional del Huevo y de sus Productos inició en enero la campaña «El huevo, de etiqueta» para explicar a los consumidores qué cuenta el código impreso en la cáscara

El huevo es un alimento con una importante presencia en la dieta. Por su versatilidad, resulta un producto apto para numerosas preparaciones culinarias. Por eso, en el momento de su compra, el consumidor debe ser capaz de leer su etiqueta y entenderla. El etiquetado, por tanto, debe ser simple y claro. En los últimos años se han hecho importantes avances, ya que cada vez más se buscan términos breves y de fácil comprensión. Desde enero en España, la Organización Interprofesional del Huevo y de sus Productos (INPROVO) lleva a cabo la campaña «El huevo, de etiqueta«, con el objetivo de explicar a los ciudadanos «cómo identificar las garantías del Modelo Europeo de Producción de huevos en el marcado y etiquetado». El artículo explica en qué consiste esta iniciativa, cómo acerca el Modelo Europeo de Producción al consumidor y qué dice la etiqueta sobre el huevo.

Por norma, los huevos que se comercializan en la Unión Europea vienen con un código impreso en la cáscara que permite rastrear el producto desde su origen, como la ubicación de la granja de la que procede hasta el final de la cadena de comercialización, cuando llega al consumidor. Es decir, este método de marcado posibilita conocer quién, dónde y cómo se ha producido el huevo. Pero, además, ofrece datos sobre el consumo preferente, el régimen alimenticio de las gallinas y el lugar donde se han empaquetado. Este sistema de trazabilidad implantado en la UE facilita la identificación y el registro de cada producto a lo largo de toda la cadena alimentaria. Además, esta técnica de marcado y etiquetado ayuda a actuar de manera rápida en caso de que se produzca alguna incidencia, ya que el origen del problema se puede localizar y se pueden tomar las medidas correctoras oportunas.

Dar a conocer este sistema al consumidor es tan o más importante como implantarlo. Con este objetivo, INPROVO lleva a cabo desde el pasado mes de enero y hasta 2016 la campaña «El huevo, de etiqueta», que el pasado 25 de marzo llegaba a Cataluña.

Acercar el Modelo Europeo de Producción al consumidor

La campaña «El huevo, de etiqueta» informa al consumidor sobre el sistema de producción de huevos y cómo leer la información del código impreso en sus cáscaras

Desde que sale de la granja hasta que llega al consumidor, el huevo recorre un camino en el que están implicados productores, granjeros, veterinarios y transportistas, entre muchos otros. En la UE, la producción de huevos destinados al consumo humano se rige por el Modelo Europeo de Producción. Con el fin de informar a los ciudadanos y líderes de opinión sobre el sistema de producción de huevos en la UE y sobre cómo leer el marcado y etiquetado del huevo, INPROVO recorrerá, a lo largo de este año y el próximo, toda España apoyándose en boletines, folletos, vídeos o redes sociales.

En concreto, quiere dar a conocer el Modelo Europeo de Producción, que es considerado como «la normativa más exigente del mundo» en materia de producción de huevos. Este sistema está formado por normas que incluyen el bienestar animal, la sanidad animal, la seguridad alimentaria y el respeto al medio ambiente.

Así, el consumidor puede saber más acerca de las distintas formas de cría de las gallinas ponedoras:

- En jaulas. Viven en pequeños grupos para simplificar el control sanitario. Las jaulas son fáciles de limpiar y permiten el acceso directo de las gallinas a la comida.

- En el suelo. Comederos, bebederos y nidales forman las naves donde se encuentran las gallinas, que tienen libertad para moverse.

- Camperas. Similar a las anteriores, esta forma de cría deja a las ponedoras acceso al aire libre donde picotean y escarban en el suelo.

- De producción ecológica. Además de criarse al aire libre, su alimentación se realiza con pienso procedente de la agricultura ecológica.

Otro de los principales objetivos es que el consumidor sepa leer y entender la etiqueta y comprenda qué significa el código que llevan impreso las cáscaras de los huevos.

- Elprimer dígito (empezando por la izquierda) es un número que da información sobre la forma de cría.

- 0, producción ecológica.

- 1, procedente de gallinas camperas.

- 2, criadas en el suelo.

- 3, criadas en jaula.

- Dos letras, que corresponden alpaís de la UE de donde proceden los huevos (ES, España).

- Ocho dígitos: los dos primeros identifican la provincia; los tres siguientes, el municipio donde se encuentra la granja; y los tres últimos reseñan cada granja dentro de la localidad.

http://linoit.com/users/rgarval517/canvases/Etiqueta%20de%20los%20huevos.

Qué cuenta la etiqueta de los huevos

Cuando se compran huevos, hay que fijarse en la etiqueta y en la información que contiene.

En los envasados, se debe comprobar que indica la fecha de consumo preferente, su categoría, el peso del huevo, el centro donde se han envasado y clasificado, la forma de cría de las gallinas y las recomendaciones sobre cómo conservarlos, según INPROVO.

Para los vendidos a granel, los establecimientos autorizados también deben informar de todos estos parámetros a los consumidores y asegurar su procedencia. Además, deben ir acompañados de una referencia sobre el modo en que deben conservarse, es decir, indicando que deben mantenerse refrigerados después de su compra.

Toda esta información debe estar en un lugar visible. La trazabilidad, es decir, poder seguir el rastro del huevo desde la granja hasta su consumo a través de todas las etapas de producción y distribución, es fundamental para encontrar posibles puntos frágiles que puedan poner en riesgo su consumo.

Este artículo lo puedes ver en: Eroski Consumer.