Autor: José Juan Clemente

RECOMENDACIONES PARA EL EXAMEN DE LOS TEMAS 3 Y 4 DE HISTORIA 4º ESO

Estos son los posibles temas a desarrollar para el próximo examen:

1. Analiza los pros y los contras de la primera revolución industrial en Inglaterra. (páginas 62, 63, 64, 65, 68, 82)

– El origen de la Revolución Industrial

– La Primera Revolución Industrial

– La Revolución de los transportes

– El nacimiento del movimiento obrero.

2. Explica la situación laboral femenina e infantil en las ciudades industriales. (páginas 66, 76, 78, 80)

– Las primeras fábricas textiles

– Las ciudades industriales

– La sociedad de clases.

3. Analiza y compara la industrialización de diferentes países de Europa, América y Asia, en sus distintas escalas temporales y geográficas. (páginas 72 y 73 + lo explicado en clase)

– La Revolución industrial en el continente europeo.

– La industrialización de Estados Unidos.

– El Japón de la era Meiji.

4. Analiza la evolución de los cambios económicos en España, a raíz de la industrialización parcial del país.

– El predominio de la agricultura

– El retraso de la Revolución Industrial.

– Industrias, ferrocarril y finanzas.

CÓMO SE HACE UN COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO (especialmente recomendado para la materias de Historia Universal en 4º ESO y 1º BACH e Historia de España en 2º de Bachillerato)

- Realizar una lectura detenida del texto.

- Anotar las ideas fundamentales que luego servirán para el análisis.

- Si fuera posible, proveerse del material necesario para el ejercicio (apuntes, manual del curso, etc)

- Texto jurídico: ley, tratado, constitución, …

- Texto histórico-literario: memorias o recuerdos de contemporáneos cuya objetividad ha de ser sometida a crítica, artículos de prensa, autobiografías, cartas, novelas, ensayos históricos, diarios, relatos de viajes, etc.

- Texto histórico-circunstancial o narrativo: informes económicos y sociales, resoluciones o declaraciones gubernamentales, instrucciones o despachos oficiales, proclamas y manifiestos políticos, discursos parlamentarios, etc.

- Texto historiográfico: obras de historiadores que juzgaron con posterioridad los hechos, y las obras de historiadores actuales.

- Estadístico, económico, político, social, cultural, de hemeroteca, filosófico, geográfico, teológico, religioso, etc.

- Fuente primaria: cuando son documentos de época

- Fuente secundaria: como son los textos historiográficos, extraídos de obras de historiadores más o menos actuales y textos de prensa tanto actual como coetánea a los hechos.

D) Intencionalidad: Cuál es la importancia del fin o intención que se persigue, distinguiendo entre el «fin perseguido» y el «fin logrado», lo que conduce a valorar las consecuencias o repercusiones, así como la significación histórica del documento.

E) Circunstancias históricas: Resulta de especial importancia situar el texto en el tiempo y en el espacio. Datación cronológica, lugar y fecha de redacción. El momento histórico: breve panorámica sobre la época en que el texto está escrito. Si el texto habla de una época anterior, se ha de situar los dos momentos históricos (el narrado en el texto y el de la época en que se escribe el texto).

- Definición y precisión de los términos, nombres de instituciones o de personajes y palabras con un significado especial que aparezcan en el texto y que se han señalado en la fase de preparación.

- Tema (el título del texto suele dar una buena pista para conocerlo)

- Ideas principales (pueden aparecer dos o tres como máximo y suelen coincidir con las divisiones en párrafos del texto)

- Ideas secundarias a partir de las principales.

- límites cronológicos

- antecedentes (causas y circunstancias que originan el alcance del texto)

- los hechos (contenidos históricos del texto)

- consecuencias (trascendencia de su contenido, es decir, todo lo más importante que de él se deriva)

- valoración y crítica del texto (el alumno puede hacer estimaciones personales pero siempre que estén bien fundamentadas y sean objetivas)

- síntesis final interpretativa en la que se recoja el sentido global del texto.

- evaluación personal buscando un pronunciamiento personal razonado, comentando el interés del mismo en cuanto a su aportación al conocimiento del pasado o de un tema concreto.

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y LOS CAMBIOS SOCIALES, POWER POINT TEMA 3 HISTORIA 4º ESO

LA REVOLUCIÓN INDUSTIAL Y EL MOVIMIENTO OBRERO from Jose Clemente

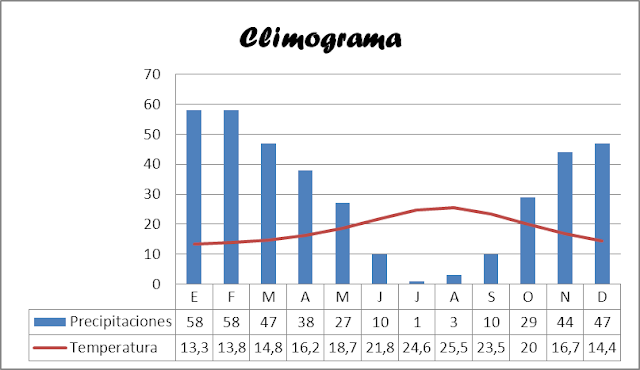

VARIOS EJEMPLOS DE COMENTARIO DE UN CLIMOGRAMA, GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACHILLERATO

ROCÍO, 2º BACH

Patricia, 2º BACH

JUEGO DE PREGUNTAS PARA PRACTICAR SOBRE EL TEMA DEL RELIEVE DE ESPAÑA (GEOMORFOLOGÍA). GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 2º BACH.

JUEGO DE PREGUNTAS SOBRE EL RELIEVE DE ESPAÑA

PRÁCTICA PROPUESTA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

DATOS PARA ELABORAR Y COMENTAR UN CLIMOGRAMA Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 7,3 8,4 …

PRÁCTICA PROPUESTA GEOGRAFÍA DE ESPAÑA

DATOS PARA ELABORAR Y COMENTAR UN CLIMOGRAMA Ener. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Total 7,3 8,4 …