Esta conocida frase del escritor norteamericano Mark Twain se puede aplicar para trabajar una comparación entre la actualidad y la época que estamos comenzando a analizar, la crisis de la restauración (1902-1923): cien años nos separan, pero podemos encontrar importantes paralelismos.

Lógicamente, en primer lugar se han de destacar grandes diferencias: la actual alfabetización de la sociedad, el poder de la opinión pública, el contexto internacional, la ausencia de violencia, etc., pero, a grandes rasgos, podemos observar una importante coincidencia: el agotamiento del sistema político vigente, en un caso, la Restauración, y, en el otro, la Transición.

– En ambos casos estos modelos fueron una respuesta al intento de modificar la situación anterior y plantear una estabilidad a la política española: la Restauración, respuesta al intento democratizador del Sexenio democrático (1868-1874); la Transición, pasar de un régimen dictatorial como fue el del general Franco a otro democrático y comparable al del resto de Europa occidental. En ambos casos se intenta un alejamiento de los militares de la política y se garantiza la estabilidad mediante la alternancia pacífica de dos partidos mayoritarios.

– Ambos sistemas consiguen sus objetivos: pacificación del país, gobiernos más largos de lo habitual, ausencia de conspiraciones y pronunciamientos en el caso de la Restauración; libertades políticas, derechos sociales, reconocimiento del autogobierno de los territorios del Estado, inserción en Europa, en el caso de la Transición. En ambos casos, importancia de una Constitución: 1876/1978.

– Pero también hubo puntos oscuros: en el primer caso, el caciquismo y el encasillado desvirtúan totalmente el sistema liberal de elección a Cortes. en el segundo, la Transición pasó por encima de aspectos como los delitos franquistas, y hubo importantes concesiones a los sectores tradicionales de poder, como la Iglesia.

– Ambos sistemas funcionaron hasta que una serie de acontecimientos muestran el contraste entre, en palabras de Ortega y Gasset, «la España oficial» y la «España real» (en clase hemos hecho la comparación con el cuento del traje nuevo del emperador): en el caso de la Restauración fue el llamado «desastre del 98»; en el caso actual, bien podríamos hacer mención a la crisis y, especialmente, la corrupción.

– La denuncia de esta situación llega a toda la sociedad. Curiosamente, en ambos casos se habla de candados y de llaves: la generación del 98 habla de «echar doble llave al sepulcro del Cid»; Pablo Iglesias, líder de Podemos, habla de «abrir el candado de 1978«. Aparece (o reaparece) una palabra clave, el Regeneracionismo, que pide modificar el sistema político vigente o, si es necesario, cambiarlo totalmente.

– El Regeneracionismo llega a todos los ámbitos políticos, incluso a aquellos que apoyan el sistema vigente: Maura, desde el Partido Conservador, y su «mayoría silenciosa» que le apoyaría si triunfaran sus reformas (una idea idéntica a la que defiende Rajoy cien años después!); desde el Partido liberal, Canalejas desarrolla nuevas leyes para atajar los males de la época, el reclutamiento de solo los ciudadanos pobres al servicio militar, el peso de la Iglesia en la educación… (Pedro Sánchez desde el PSOE hace propuestas similares).

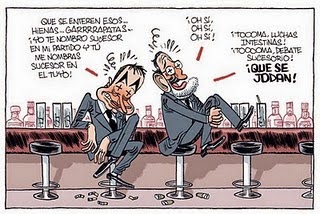

– El desgaste de los partidos en el poder (partidos turnistas de la Restauración, la «casta», según expresión actual de Pablo Iglesias) se nota también en sus problemas internos: la desaparición de los primeros líderes, el miedo a no acceder al poder, las estructuras monolíticas de los grandes partidos, las exigencias sociales o la aparición de divergencias ideológicas son causas que provocan la aparición a inicios del siglo XX de luchas intestinas o provocaron la aparición de nuevos partidos (!hay suficientes ejemplos de todo esto también leyendo la prensa estos días!).

– El sistema de la Restauración y su poca adaptación a los cambios provocó que grupos políticos y grandes sectores de la sociedad quedaran al margen del sistema y promovieran una oposición, hecho que aumentó con la crisis del modelo. Así, junto a partidos «tradicionales» de oposición (en la Restauración, carlismo, republicanismo, ultracatólicos; en la Transición, la actual IU) aparecen nuevos movimientos: en la Restauración, el nacionalismo y el obrerismo, en la Transición, el independentismo (catalán, vasco) y los movimientos sociales y políticos relacionados con el 15-M (las «Mareas», Podemos, Ganemos…). Estos últimos piden, o bien una reforma del sistema, o bien incluso su desaparición.

Y en esas estamos. En clase veremos lo que pasó después. Respecto a la situación actual, considero que es importante que nuestros políticos acudan a los libros de Historia ( a los de buenos libros de Historia, por cierto).

Una presentación que hacía una analogía de la Restauración con las manifestaciones de 2011 (el llamado 15-M)