En esta entrada vamos a hacer referencia a la situación política que se vivía en los primeros años del ochenta, caracterizados, principalmente , por el triunfo electoral, en octubre de 1982, del Partido Socialista Obrero Español. Algunos historiadores incluso señalan esta fecha como el final del período de la Transición (o, al menos, d ela Primera transición).

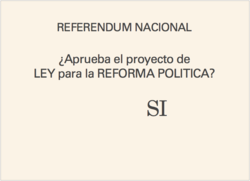

Tras la muerte de Franco, la Ley de Reforma política permite de nuevo la convocatoria de elecciones y los partidos políticos.Aceptada inicialmente por las Cortes franquistas (lo que se denomina el harakiri), fue aprobada en referéndum el 15 de diciembre de 1976.

Pocos meses después – y en plena Semana Santa – el PCE (Partido Comunista de España) es legalizado. También van volviendo muchos exiliados, como La Pasionaria o Rafael Alberti

En junio de 1977 se celebran las primeras elecciones democráticas desde 1936. Triunfa una coalición surgida en torno al presidente de gobierno, Adolfo Suárez, la Unión de Centro Democrático. La oposición de izquierda está protagonizada por el PSOE que, con los jóvenes Felipe González y Alfonso Guerra, plantean un programa moderado. A la derecha, Manuel Fraga lidera AP (Alianza Popular). En Cataluña y el País Vasco destacan sus partidos y coaliciones nacionalistas (Pacte democrátic per Catalunya y PNV)

.png)

La primera legislatura democrática tiene varios objetivos:

– La reconciliación entre españoles, que lleva a una Ley de amnistía que libera a presos relacionados con la política (incluso con delitos de sangre, como terroristas) y a un «Pacto del olvido» que no permite resolver los crímenes del franquismo.

– La construcción de un estado democrático similar al de los países de su entorno (Constitución, Ley de divorcio, nuevo Concordato con Santa Sede..).

– La solución del «problema regional» con la creación del Estado de las Autonomías, casi federal y asimétrico.

– Por último, hacer frente a la crisis económica y social existente. Destacan los Pactos de la Moncloa con partidos políticos y agentes económicos y sociales.

La situación no era fácil, y el gobierno tuvo que hacer frente además a la violencia del terrorismo, a la crisis (la prensa destaca mucho el problema de la seguridad ciudadana) y a los problemas internos de UCD. Finalmente, Suárez, prácticamente sin apoyos, dimite. El nuevo presidente, Leopoldo Calvo Sotelo, ve nacer su gobierno con un gran susto (el 23-F).

Bajo el lema «Por el cambio», el PSOE se presenta con una gran fuerza a las elecciones de octubre de 1982, consiguiendo la mayoría absoluta (más del 50% total de votos!): la culminación de la España autonómica, el freno al terrorismo y a la involución militar, la integración en Europa y el desarrollo de un Estado social, con sanidad y educación universales, fueron los grandes retos de este nuevo gobierno.

Una síntesis sencilla de esta época, aquí

Un especial de El Mundo, 25 años sin Franco

.png)