Etiquetado: 14.3. Arte del siglo XX. Arquitectura

75 años de la ‘Casa de la Cascada’

ingenio de Frank Lloyd Wright (Oak Park, Illinois, 1867-1959), un

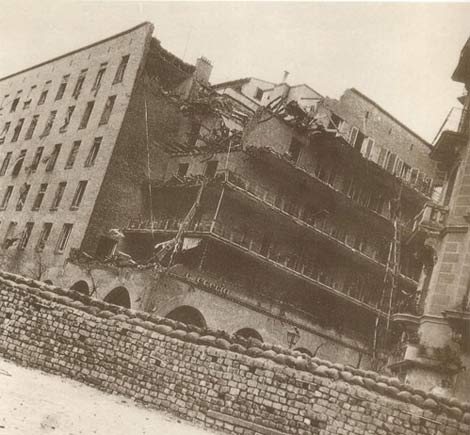

arquitecto que superó a todos sus contemporáneos, en 1936, el mismo año

que, en Madrid, la aviación golpista bombardeaba la Casa de las Flores,

de Secundino Zuazo, icono de la arquitectura residencial española.

![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2011/09/02/suvivienda/1314981731_extras_ladillos_3_g_0.jpg) La Residencia Kaufmann o Fallingwater House,

La Residencia Kaufmann o Fallingwater House,

situada a 80 km al sureste de Pittsburgh (Pensilvania), cumple 75 años,

es hoy una casa-museo y para verla hay que pagar 20 dólares y ha

recibido más de cuatro millones de visitantes en cuatro décadas.

Lloyd Wright celebrará -a 400 dólares la entrada- que el paso del

tiempo y los desmanes urbanísticos que salpican el planeta, favorecen y

agrandan el oficio del arquitecto estadounidense.

autor, que pretendía que el ruido del agua invadiera toda la casa.

También la fusión entre arquitectura y naturaleza, su

mayor logro. Wright construyó la residencia de los Kauffman sobre una

cascada del Bear Run, un arroyo que recorre los Apalaches en el

empobrecido condado de Fayette, algo que, curiosamente, en países como

España está terminantemente prohibido.

el arquitecto pidió a una empresa de topografía que analizara el

terreno, sus rocas, el desnivel, el subsuelo, las plantas y terminó

convenciendo a los dueños, cuyas numerosas recomendaciones incorporó al

proyecto, como puede observarse en la web de la casa museo.

Wright y definió la casa, recién terminada, como su «trabajo

más atractivo». En 1991, los miembros del American Institute

of Architects declararon la casa como «la mejor obra de arquitectura

norteamericana de todos los tiempos» y, hace dos años, la elitista Smithsonian

Magazine la incluyó entre la selección

de los ’28 lugares que hay que visitar antes de morir’.

coste total de la casa a 155.000 dólares, mobiliario incluido. Cuando

el matrimonio Kaufmann murió, su hijo la vendió a la Fundación Frank

Lloyd Wright al verse incapaz de afrontar el mantenimiento que imponía

el edificio.

Costosa reparación

En 1964 fue abierta al público y, en 2002, una reparación para

En 1964 fue abierta al público y, en 2002, una reparación paraestabilizar la estructura perimetral de acero del inmueble obligó a

desembolsar 11,5 millones de euros, 100 veces más que el coste original.

Nueva York y las esculturas ‘kischt’ de Las Vegas como emblema de la

arquitectura contemporánea norteamericana.

concepción del diseño residencial invitan a preguntarse cuál sería su

opinión sobre el urbanismo y el diseño de gran parte de los barrios y

las viviendas construidos en los últimos años en los ensanches urbanos

españoles.

Nadie quiere la Ennis House de Frank Lloyd Wright

El verano pasado, Christie’s Great Estates informó de que se disponía a sacar al mercado una joya arquitectónica: la Ennis House, construida en 1924 por Frank Lloyd Wright en Los Ángeles (EE.UU.), por un precio de 15 millones de dólares (11,8 millones de euros). Sin embargo, la ausencia de compradores ha hecho que el precio de la propiedad fuera rebajado inicialmente a 10 millones de dólares (7,8 de euros) y, este verano, a 7,5 millones (5,9 millones de euros), justo la mitad de la oferta de partida.

El verano pasado, Christie’s Great Estates informó de que se disponía a sacar al mercado una joya arquitectónica: la Ennis House, construida en 1924 por Frank Lloyd Wright en Los Ángeles (EE.UU.), por un precio de 15 millones de dólares (11,8 millones de euros). Sin embargo, la ausencia de compradores ha hecho que el precio de la propiedad fuera rebajado inicialmente a 10 millones de dólares (7,8 de euros) y, este verano, a 7,5 millones (5,9 millones de euros), justo la mitad de la oferta de partida. La casa fue construida en 1924 con una peculiar técnica, basada en la utilización de 27.000 bloques prefabricados de hormigón impresos diseñados por Lloyd Wright, y con los años se ha convertido en una de las más admiradas de Los Ángeles. Desgraciadamente, el terremoto de 1994 y las inundaciones sufridas en la zona durante 2004-2005 provocaron importantes daños en la mansión, lo que obligó a su propietaria, la Fundación Ennis House, a ponerla a la venta para asegurar su conservación.

Situada en las colinas de Los Feliz, su estructura monumental es una obra maestra tanto por su interior como por su exterior, con su magnífica vidriera y espectaculares vistas de la ciudad. Su aspecto único, casi exótico, la convirtió en decorado privilegiado para varias películas, como Blade Runner (1982).

La Ennis House forma parte de la red de Monumentos Histórico-Culturales de Los Ángeles y está inscrita en el Registro Nacional de Lugares Históricos.

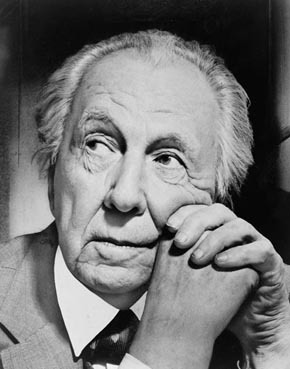

Frank Lloyd Wright, arquitecto y pensador

Cuando tenía 20 años, Frank Lloyd Wright comenzó su carrera de arquitecto, que duraría hasta su muerte en 1959. En este tiempo, dejó para la posteridad una serie de obras cuya calidad evolucionaba constantemente; su inquieto carácter le hacía ver cada proyecto como un nuevo reto en el que se centraba por completo para conseguir edificios únicos e irrepetibles, incluso conseguía que los errores se resolvieran en nuevas formas de expresión. Su prodigioso talento y su capacidad de trabajo propiciaron constantes crisis que acabaron en un renovado entusiasmo, en un incansable sentido de ver lo que iba a realizar en su siguiente proyecto.

Cuando tenía 20 años, Frank Lloyd Wright comenzó su carrera de arquitecto, que duraría hasta su muerte en 1959. En este tiempo, dejó para la posteridad una serie de obras cuya calidad evolucionaba constantemente; su inquieto carácter le hacía ver cada proyecto como un nuevo reto en el que se centraba por completo para conseguir edificios únicos e irrepetibles, incluso conseguía que los errores se resolvieran en nuevas formas de expresión. Su prodigioso talento y su capacidad de trabajo propiciaron constantes crisis que acabaron en un renovado entusiasmo, en un incansable sentido de ver lo que iba a realizar en su siguiente proyecto.Múltiples dimensiones

En muchas ocasiones le preguntaron “¿cuál es su proyecto más importante?”; Wright siempre respondía lo mismo: “el siguiente”. Su habilidad para pensar en múltiples dimensiones fue el gran secreto de su triunfo profesional. Podía visionar una estructura arquitectónica con toda su complejidad y luego llevarla al papel con cada perspectiva y proporción. La arquitectura es un dibujo humano, que para Wright era invadido por un sentido orgánico, su manera más personal de expresar la arquitectura que florecía de la naturaleza. Sus diseños muestran una simplicidad sacada del corazón de la naturaleza.

Nacido en Wisconsin un 8 de junio de 1867, hijo de padres maestros, adquirió una educación muy influida por Froebel, educador alemán cuyas teorías conocía su madre y entre cuyos métodos incluía el uso de formas geométricas de colores como juegos de construcción.

Madison, Silbee y Sullivan

Madison, Silbee y Sullivan

Su formación comenzó cuando en 1885 entró de aprendiz en el estudio de un constructor de Madison, donde vivía, que a la sazón era decano de ingeniería de la Universidad de Wisconsin. Estuvo allí durante dos años, recibiendo clases prácticas y teóricas, donde demostró sus aptitudes.

Dos años después se marchó a Chicago, donde trabajó con el arquitecto Silbee y más tarde con Sullivan. Del último absorbió la estética de su estilo, un lirismo orgánico que encontraba su expresión en la propia naturaleza. Su trabajo era excitante, desafiante y moderno. Este viaje, como hombre de visión y talento, se convirtió en el punto de partida del arquitecto. Allí descubrió a los arquitectos más inventivos e influyentes, y a una población urbana con la sofisticación necesaria para premiar el diseño de la arquitectura más audaz. Estos años en Chicago le dieron una educación arquitectónica extraordinaria que reconfiguraron su carácter como arquitecto.

Durante 30 años vivió en Oak Park, donde construyó su casa y estudio. Allí, en 1893, levantó su primera “casa de la pradera”, la Casa Winslow, que será el punto de partida para una serie de casas que realizó durante 30 años. Cada casa de Wright representa una historia en sí misma; sus clientes solían ser personas que apreciaban enormemente la innovación y de una modernidad que identificaban con el arquitecto.

Por delante de su tiempo

La formación de los protagonistas, el drama que se ve envuelto en cada creación y las conclusiones finales de cada proyecto muestran elementos de la humanidad y de la curiosidad artística. En su evolución, podemos ver que siempre iba por delante de su tiempo. Las “casas de la pradera” parece que nacen del paisaje para el cual han sido creadas. Realizadas con un ladrillo que no era el local, más fino de lo habitual, tenían una perfecta proporción y simetría que creaba un ajustado balance estético. En sus interiores rechaza las estancias independientes, y diseñaba habitaciones que se abren unas a otras aportando así gran luminosidad al conjunto. Detestaba realizar pequeñas cajas dentro de una gran caja y, por ello, poco a poco fue suprimiendo el sótano y el ático.

Los trabajos de Wright son reconocibles, están ligados por grandes similitudes. Se pasó la vida evitando los “estilos revival” que hacían una copia de los diseños de épocas pasadas. Lo que el arquitecto siempre planteaba era algo estrictamente americano, agradable, original y, sobre todo, modernizador, ajustándose a la vida de sus compatriotas.

Sus diseños reinventaron la arquitectura doméstica y cambiaron la manera de vivir de muchos americanos. Eran un enfrentamiento a la estética y a los gustos predecibles de los americanos. Trabajó para una clientela que vio en sus proyectos la llegada de la época moderna, personas innovadoras que reconocieron a un genio en Wright.

Nueva expresión

Nueva expresión

Tras 30 años de ausencia, Wright volvió a Chicago justo antes de la Segunda Guerra Mundial con una nueva expresión del diseño arquitectónico que era más moderna y utilitaria que en sus primeros trabajos.

Esta nueva época se denominó Usonian, acrónimo de United States of North America. Durante esos años de ausencia viajó a Europa y a su vuelta se instaló en Spring Green (Wisconsin), trabajando en el estado rural que llamó Taliesin, donde se construyó su casa, que se incendió hasta tres veces. En estos años su éxito profesional le llevó a construir edificios fuera de Chicago, tales como el Hotel Imperial, en Tokio (1915-22), o la Casa de la Cascada (1935).

Gracias a su longeva vida y la constante evolución de la tecnología moderna, Wright no sólo se reinventó a sí mismo, sino también su sentido de la estética del diseño americano. Él consideraba que la transparencia de la arquitectura revelaba las características más profundas de cualquier cultura, lo que construimos y cómo construimos revela cómo somos y lo que valoramos.

Lo que aquella Expo [de 1929] nos dejó

Sólo 25 de los 117 edificios que se construyeron para la muestra iberoamericana de1929 continúan en pie 80 años después.

Sólo 25 de los 117 edificios que se construyeron para la muestra iberoamericana de1929 continúan en pie 80 años después.

Duró 408 días pero su legado sigue vivo en Sevilla ocho décadas más tarde, como se puede comprobar hoy cuando recientemente -el pasado 21 de junio- se cumplieron 80 años de la decepcionante clausura de la Exposición Iberoamericana de 1929. «La Exposición no ha tenido eco y celebridad en consonancia con sus méritos y calidades», reseñó la prensa de aquellos días, quien criticó también que «la hazaña quijotesca» salió muy cara: la deuda adquirida por la celebración del evento de 1929 no se terminó de pagar al Estado hasta 1979, con Luis Uruñuela en la Alcaldía de Sevilla. Las décadas posteriores, sin embargo, vieron como la ciudad hacía suyo no sólo el planeamiento urbanístico que supuso la Exposición sino el legado patrimonial de los edificios que se conservaron. Entre ellos, la Plaza de España, los pabellones de México y de Brasil, el pabellón de Sevilla -actual Lope de Vega y Casino de la Exposición-, el pabellón de Perú -del CSIC- y una de las joyas de la Exposición de 1929: la tríada que componen en la Plaza de América del parque de María Luisa los pabellones Mudéjar -Museo de Artes y Costumbres Populares-, el de Bellas Artes -Museo Arqueológico- y el Real.

El balance de las construcciones que sobrevivieron al evento, sin embargo, fue desalentador: de los 117 edificios que se hicieron sólo 25 continúan en la actualidad. De los extranjeros sólo se perdió el de Venezuela pero de los regionales sólo quedan la Torre de Córdoba (en Reina Mercedes) y el pabellón del País Vasco (el hospital Duque del Infantado). Entre las causas que explican el abandono que sufrió la cita Iberoamericana tras su flamante inauguración, que contó con la presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, se encuentra «la escasa utilidad posterior de los edificios, su construcción deficiente y perentoria y que las obras fueron realizadas en época dictatorial y sus sucesores republicanos -a partir de 1931- no quisieron mantener», según explica José María Cabeza en su libro La Exposición Iberoamericana y los aparejadores.  Con todo, la huella en el urbanismo sevillano fue definitiva: el trazado viario de La Palmera, que comenzaba en el llamado Stadium -actual Manuel Ruiz de Lopera y que se inauguró el 17 de marzo de 1929 con un encuentro entre España y Portugal- y se prolongaba hasta el Prado de San Sebastián y su entorno.

Con todo, la huella en el urbanismo sevillano fue definitiva: el trazado viario de La Palmera, que comenzaba en el llamado Stadium -actual Manuel Ruiz de Lopera y que se inauguró el 17 de marzo de 1929 con un encuentro entre España y Portugal- y se prolongaba hasta el Prado de San Sebastián y su entorno.

Las reformas y ensanches que la ciudad sufrió para la Expo del 29 fueron innumerables. Junto al proyecto del Paseo de la Palmera, las actuaciones más destacadas, según relata Cabeza en su estudio, fueron la demolición del cerramiento de la Huerta del Retiro para el ensanche del barrio de Santa Cruz; la reforma de la Plaza de San Fernando; el derribo de los Caños de Carmona; la adquisición de los terrenos de Tabladilla para el ensanche de la ciudad; la urbanización parcial entre la calle Almirante Apodaca y la plaza Ponce de León; el ensanche de Triana-Los Remedios y la construcción de Heliópolis. Prácticamente, la construcción de lo que luego resultó ser la Sevilla del siglo XX hasta la Exposición Universal de 1992, cuando se comenzó a prefigurar el mapa de la ciudad para el nuevo siglo.

Otra herencia inestimable de la Expo del 29 fue el parque de María Luisa. Desde finales del siglo XIX se empieza a plantear en la ciudad la necesidad de espacios libres para esparcimiento de los sevillanos de todas las clases sociales. La historia de los jardines hispalenses -con el parque de María Luisa como protagonista- comienza así en 1890, cuando la infanta María Luisa Fernanda de Borbón, duquesa viuda de Montpensier, dona a la ciudad la mitad de sus jardines del Palacio de San Telmo.

Con este escenario de fondo surge la idea de transformar la zona, «proyecto del que se hizo cargo años más tarde el Comité de la Exposición Iberoamericana y que ejecutó el jardinero francés J.C.N. Forestier», reseña Cabeza. Según la documentación de la época, los gastos de la reforma completa del parque ascendieron a 417.595,47 pesetas.

Junto al parque, los 25 edificios del evento iberoamericano que continúan en la ciudad están más vivos que nunca y con diferentes usos. Los pabellones de Brasil y México -en la Palmera- son dos sedes de la Universidad de Sevilla; el de Portugal, en el Prado, es la sede del consulado de este país en Sevilla; el de Perú -en la Avenida de Perú, tras el Rectorado de la Hispalense- acoge la Casa de la Ciencia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); el de la Prensa es la sede del Colegio Público España -en la glorieta Covadonga del Parque de María Luisa-; el de Chile es la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos; el de la Información es hoy el restaurante La Raza; el de Colombia es la Escuela Náutica; el edificio de la Quinta de Goya es el Bar Citroën, que está contiguo a la Plaza de España… En definitiva, una herencia patrimonial a la que Sevilla ha dado continuidad, utilidad y lustre. La huella de la Expo de 1929, a pesar de la desilusión de su clausura y de la pérdida de gran parte de sus edificios, permanece tan vigente como nunca.

La joya de la corona de la Expo de 1929 fue la Plaza de España, de Aníbal González. Ese monumento está ahora, 80 años después, en plena restauración. Según opina José María Cabeza, lo más importante ahora es su recuperación. No obstante, el que fuera conservador de los Reales Alcázares lanza un aviso: «La Plaza de España requiere un plan de mantenimiento que ya debería estar hecho. De lo contrario -abunda Cabeza- se corre el riesgo de que se pierdan los nueve millones de inversión. Los materiales, la cerámica, las plantas… son muy frágiles». Según Cabeza, el Ayuntamiento debería garantizarse unos ingresos con iniciativas como el cobro de la visita al monumento. El futuro museo de Aníbal González en la Puerta de Aragón también podría ser una fuente de ingresos.

![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/elmundo/imagenes/2011/09/02/suvivienda/1314981731_extras_ladillos_1_g_0.jpg)