Madrid se mueve

La Transición viene acompañada de una explosión social y cultural que, aunque llega a toda España, tiene su principal representación en Madrid: la llamada Movida, que produjo nuevos estilos en música, cine, cómic y literatura o diseño. Aparecen nuevos nombres como Radio Futura, Mariscal, Ceesepe, Almodóvar… órganos de difusión de este movimiento son salas de conciertos como Rock-ola, prensa como La luna, programas de televisión como La edad de oro, nuevas discográficas y, sobre todo, la radio.

No todo es «Movida» en esta época. De hecho, entre los nuevos aficionados a la música había mucho más interés por el heavy o por las radiofórmulas comerciales que por la música «posmoderna» proveniente del punk, la New Wave o el glam, pero lo que sí que es cierta que es un momento en el que la juventud entera participa arrolladoramente de este nuevo deseo de libertad, novedad y alegría de vivir que se desarrollan tras la muerte de Franco.

Os pasamos algunos enlaces que pueden servir para profundizar en la época, o identificar algúna referencia que sale en la novela Foto movida de Miguel Mena

– La Edad de oro es el programa de televisión (del entonces UHF) referente para conocer a los protagonistas de este movimiento en sus variadas facetas. RTVE presenta todos sus emisiones aquí. Un especial de RTVE sobre la movida madrileña – más centrado en música- aquí (e incluye 200 canciones para montarte tu cassette!)

– De Ochentame otra vez, el capítulo Madrid se movía

– Hay numerosos blogs y páginas web sobre esta época, centradas sobre todo en el ambiente musical. Siempre está, lógicamente, el problema de su mantenimiento. Este es más de música.

– El blog «Yo tuve la suerte de vivir en Zaragoza en los ochenta» os puede servir como ayuda a la hora de hacer la entrevista., con referencias locales

– En la novela hay una referencia al alcalde de Madrid, Tierno Galván, y a su famoso discurso en Malasaña. Al loro.

– You tube es un fondo inagotable para ver la gran variedad de músicas que había en esta época. Esta es una pequeña lista, pero hay muchas más. También referencias a rock-ola, por ejemplo

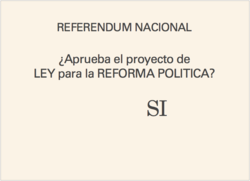

Una imagen curiosa de la época. ¿Qué os pueden decir sobre ella en el trabajo de historia oral?

.png)