Los últimos lobos de Peñas Blancas (Segunda parte)

La comitiva entró al pueblo aquella tarde cargando con el lobo muerto pocas horas antes de la llegada de los Reyes Magos, aunque en 1965 estos no hacían acto de presencia ni en calles ni en la mayoría de las casas. Al día siguiente, Manuel Moreno y su primo Manolo Flores le pidieron a Isabel Moreno una burrina negra sobre la que cargaron la loba, a la que colocaron un palo en la boca para mantener las fauces bien abiertas, dándole así un aspecto más fiero. Enseguida se fue arremolinando gente en torno a ellos, niños y mayores vestidos de festivo en la soleada mañana del miércoles 6 de enero. Uno de los niños, Jeromo, solicitaba algún premio para los loberos, y recogía alguna perra gorda, unos reales o hasta pesetas, que hacía sonar en una bolsa de tela. En un par de ocasiones, Félix Cerrato Trinidad, primo de Pedro el mayoral, detuvo la marcha del grupo y realizó al menos dos fotografías. Pasearon su trofeo sin saber que esta sería la última vez que un lobo, vivo o muerto, recorrería las calles del pueblo. La festiva mañana terminó en la taberna, donde el “montañés” (tabernero) les convidó las rondas en gratitud por el servicio prestado a la comunidad, pero también porque su presencia atraía a una numerosa clientela que escuchaba la historia de la batida entre trago y trago, haciendo gasto.

|

| El paseo del lobo por La Zarza el día de Reyes de 1965. Foto: Félix Cerrato |

| Identidades. |

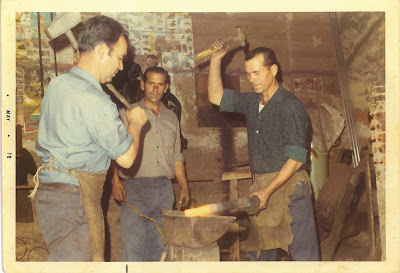

Mientras La Zarza rebullía con el paseo del lobo, en Alange, aprovechando la jornada festiva, tres amigos salen a cazar alguna liebre para celebrar el día de Reyes. Se han citado a las puertas de la fragua de los Carrillo, por debajo del Cancho de la Picota. Allí se encuentran Ignacio el Calvete, haciéndose acompañar de sus galgos, Quico el Retratista y Pedro Carrillo Méndez, uno de los tres hermanos que, junto a su padre, regentan la fragua. Pedro, de 39 años, silba a sus podencos para que se pongan en marcha y Tabaco, Felipe y la Mora enfilan nerviosos en dirección a Palomas. Quico y Pedro van armados, escopeta al hombro, aunque en el caso del herrero lo que porta es un artilugio singular. En una de sus habituales visitas a la chatarrería La Posada de Almendralejo para abastecerse de metal, Pedro se fijó en un viejo trabuco, marcado con las iniciales SMM, y no dudó en echarlo a la carga. Algún oficio daría, pensó. Con sus habilidades de herrero soldó al corto cañón un tubo del cuadro de una vieja bicicleta y aquella arma, antes defensiva, quedó convertida en una rudimentaria escopeta.

|

|

José, Pedro y Esteban Carrillo en la fragua de Alange, en 1970.

|

Los tres baten por separado, tratando de evitar el control de los guardias. Cuando Pedro llegó al regacho de Tío Carlos, una pequeña vena del Palomillas por su margen derecha, los perros olisquearon el aire y corrieron ladrando hacia la barrera de tamujos que cercaba el pequeño arroyo. Pronto, un lobo asomó las orejas y se desvaneció corriente abajo. Aunque Pedro lo desconocía, resulta evidente que era el mismo lobo herido la tarde anterior durante la batida de Manuel Moreno y los demás, que se había producido muy cerca de allí. El lobo había bajado hacia Las Gregorias y después se emboscó entre los espesos matorrales del regacho, tratando de recuperar fuerzas y tal vez esperando el reencuentro con la pareja, que nunca llegaría. Pedro se encontró con el lobo, que le miraba desde el otro lado del arroyo sin apoyar una de las manos, encogida y herida. A pesar del apaño de Pedro, su falsa escopeta seguía siendo un arma de avancarga, y si fallaba el tiro no tendría tiempo de preparar un segundo disparo, así que decidió no tirar. Pedro vio cómo a la altura del Cerro Perdiguero el lobo cruzó la carretera, adentrándose enseguida en el soto del Palomillas, donde se perdió para siempre.

Meses después, cuando Pedro Trinidad acarreaba la piara de cabras a la ribera del Palomillas para mitigar los calores del verano, encontraría los restos del lobo, «como un cartón». El animal se había guarecido entre fresnos y zarzas, a la altura del Pasil de la Arena, aguas abajo del Cerro de la Atalaya, donde había muerto.

Pedro Carrillo tiene un recuerdo de su infancia, que a sus 90 años me cuenta con la peculiar memoria de quienes vivieron tiempos difíciles, y que curiosamente guarda cierta relación con la de los últimos lobos de Peñas Blancas. Ochenta años atrás, en 1936, cuando Pedro llegaba a su primera década de vida, salió a por leña junto con un par de zagales, Ricardo el Pelao y Francisco Rodríguez. Cada uno de ellos se había agenciado una bestia: Pedro, un burro de su tía Felisa, Ricardo, una burra de su abuela, y Francisco, «un burro más grande que una mula». En la solana de Peñas Blancas se dedicaron a cortar jaras y, en haces, las cargaban a lomos de sus animales. En la tahona del pueblo conseguirían al trueque tres o cuatro panes, pues la jara era un buen combustible para el horno panadero. Cuando regresaban, la perrina manca de Pedro se metía nerviosa entre sus piernas, y pronto descubrieron el motivo de su miedo. De la cerca de la Huerta La Miera, donde había un caballo atado, saltó un lobo y, tras aullar, aparecieron otros dos. Los muchachos arrearon a sus bestias, huyendo de los lobos que se les acercaban. En la carrera vieron a Pedro Trinidad, cabrero y padre del mayoral de nuestra historia de 1965. A las voces de alarma del grupo, el pastor azuzó a sus tres mastines contra los lobos, que se dieron a la fuga ante los agresivos perros, cuyo fiero aspecto acentuaban las carlancas y sus orejas y rabos cortados. Reunido con los muchachos, el pastor les ayudó a reafirmar las cargas de leña, destartaladas por la brusca carrera, mientras se alegraban de haber escapado de un peligro seguro, sobre todo para las acémilas, que a veces eran presa de los lobos.

Pero volvamos a La Zarza, donde la mañana de Reyes de 1965 termina, pero el paseo del lobo continúa camino de Villagonzalo. Un alegre grupo apura el paso por la carretera hacia el pueblo vecino. A Manuel le acompañan su primo Manolo, Pedro Trinidad, Juan Francisco Romero y Jeromo. El lobo preside el cortejo, encaramado en el burro. Enseguida se corre la voz por el pueblo y la gente sale a la calle, animando la tarde desoficiada. En el recorrido van recaudando algunas monedas, hasta que Manuel reconoce a alguien asomando su curiosidad al umbral de la puerta. Es Diego, el hijo del difunto Fernando Mancha. No es extraño que inicialmente no reconozca a Manuel, pues éste era un niño cuando abandonó la finca de Guareña. La alegría del reencuentro aumenta cuando Diego saca de su cartera un billete de 25 pesetas, que entrega para los loberos, llenando de asombro a los vecinos arremolinados en torno a la escena.

Pero la verdadera recompensa llegaría al día siguiente, el jueves día 7, pasadas ya las fiestas, cuando el mismo grupo a excepción de Jeromo, tomó el camino a Oliva de Mérida, por el pie de la umbría de Juan Bueno. En esta ocasión, además de pasear al lobo por la localidad, se dirigirían al Sindicato (Cámara Agraria) de la Oliva, donde, mostrando el lobo, recibirían un premio en metálico. En 1953 el Ministerio de Agricultura había creado las Juntas Provinciales de Extinción de animales dañinos, que tenían entre sus objetivos «premiar a los alimañeros y a cuantos demuestren de modo fehaciente su aportación a la lucha contra los animales dañinos». En la provincia de Badajoz la Junta de Extinción nació en noviembre de 1954, indicándose en su reglamento que pretendía «organizar, impulsar y fomentar por todos los medios posibles la persecución y total extinción de los animales dañinos». Por este motivo, la captura de los lobos no solo era legal, sino que debía premiarse por la Administración. De hecho, solo en la provincia de Badajoz y entre 1954 y 1962 se pagaron 58.917 pesetas por 79 lobos capturados. Una vez en el Sindicato, y tras cortarle las dos orejas al lobo para asegurarse de que no se volvería a utilizar para cobrar la recompensa en otro lugar, Manuel y sus compañeros recibieron 500 pesetas de premio. La piel del lobo fue curtida en La Zarza por Quico Macías y la conserva Francisco Trinidad, nieto de Pedro. Aunque ha perdido el rabo, se puede estimar que el lobo medía aproximadamente 160 cm de longitud.

La historia de los últimos lobos de Peñas Blancas debió ser similar a otras tantas en las diferentes comarcas extremeñas donde el lobo sobrevivió hasta mediados de la década de 1960. La extinción del lobo, de hecho, fue generalizada en gran parte de la península Ibérica en esa época. La desaparición del lobo ponía fin también a un modo de vida, a una cultura rural que conectaba al hombre con el medio natural, aunque delataba el atraso económico y las desigualdades sociales. Pero el lobo no fue víctima del mundo rural y de los intereses agroganaderos, con los que había bregado desde siempre, sino de los profundos cambios socioeconómicos que España comenzaba a desarrollar. Si merece la pena conocer y divulgar aquella cultura rural casi perdida, también el recuerdo del lobo debe formar parte de nuestro patrimonio intangible, íntimamente relacionado con las vivencias de nuestros mayores. A ellos, mi más sincero agradecimiento por haberme permitido escuchar de su voz estas entrañables historias.