La cuchillada de Joan Miró

|

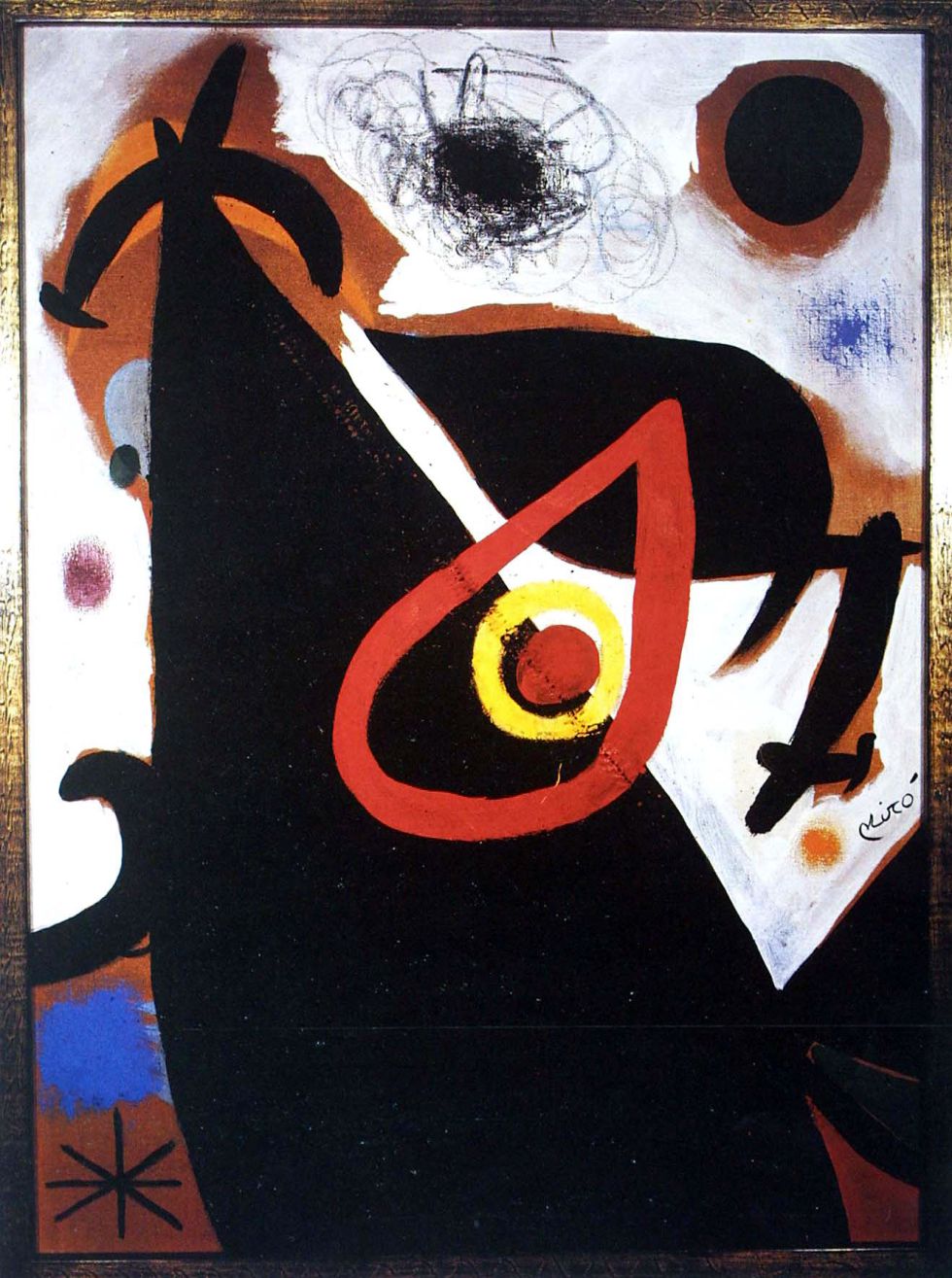

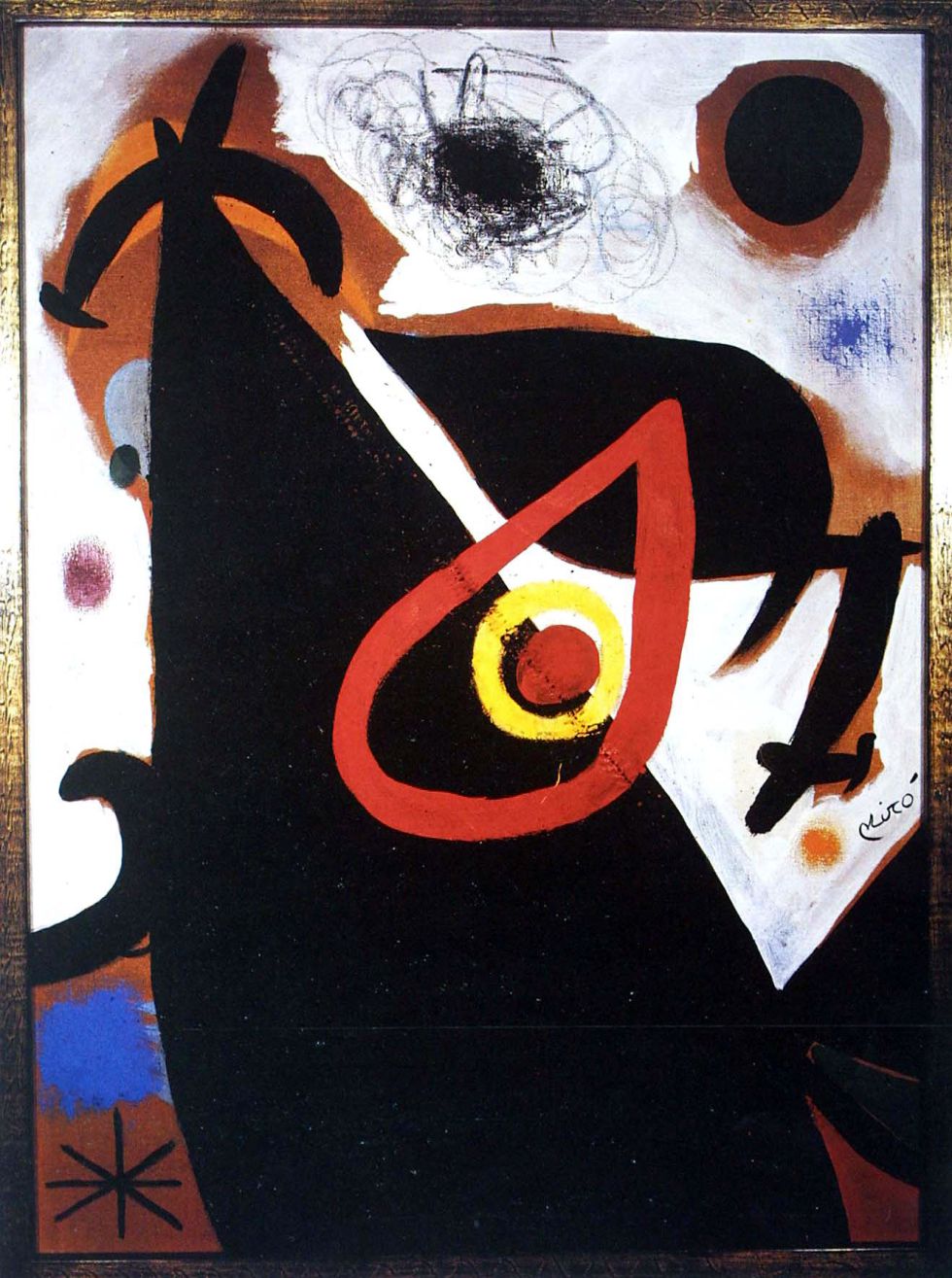

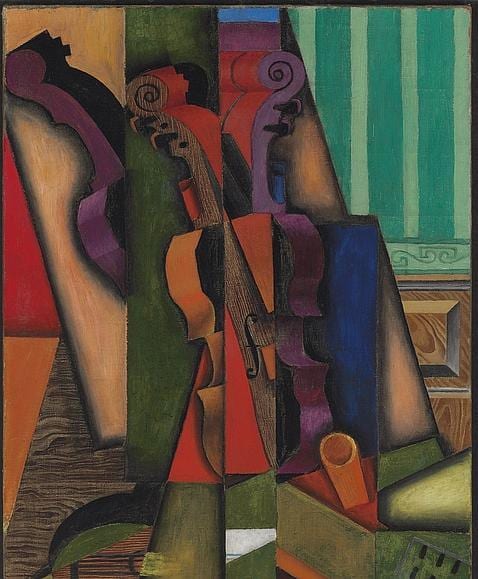

| El falso ‘Personnage Oiseau’, de Miró. |

|

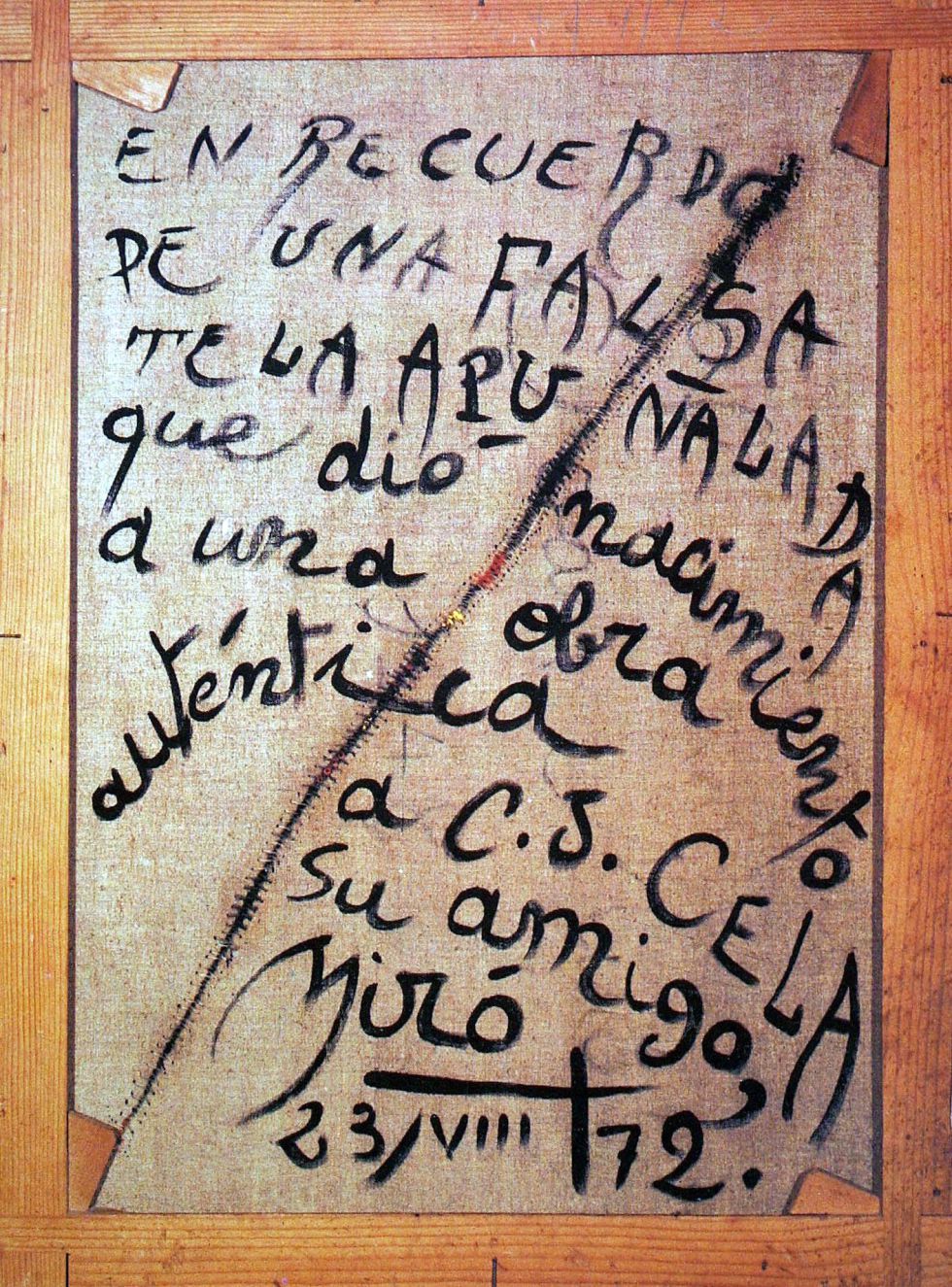

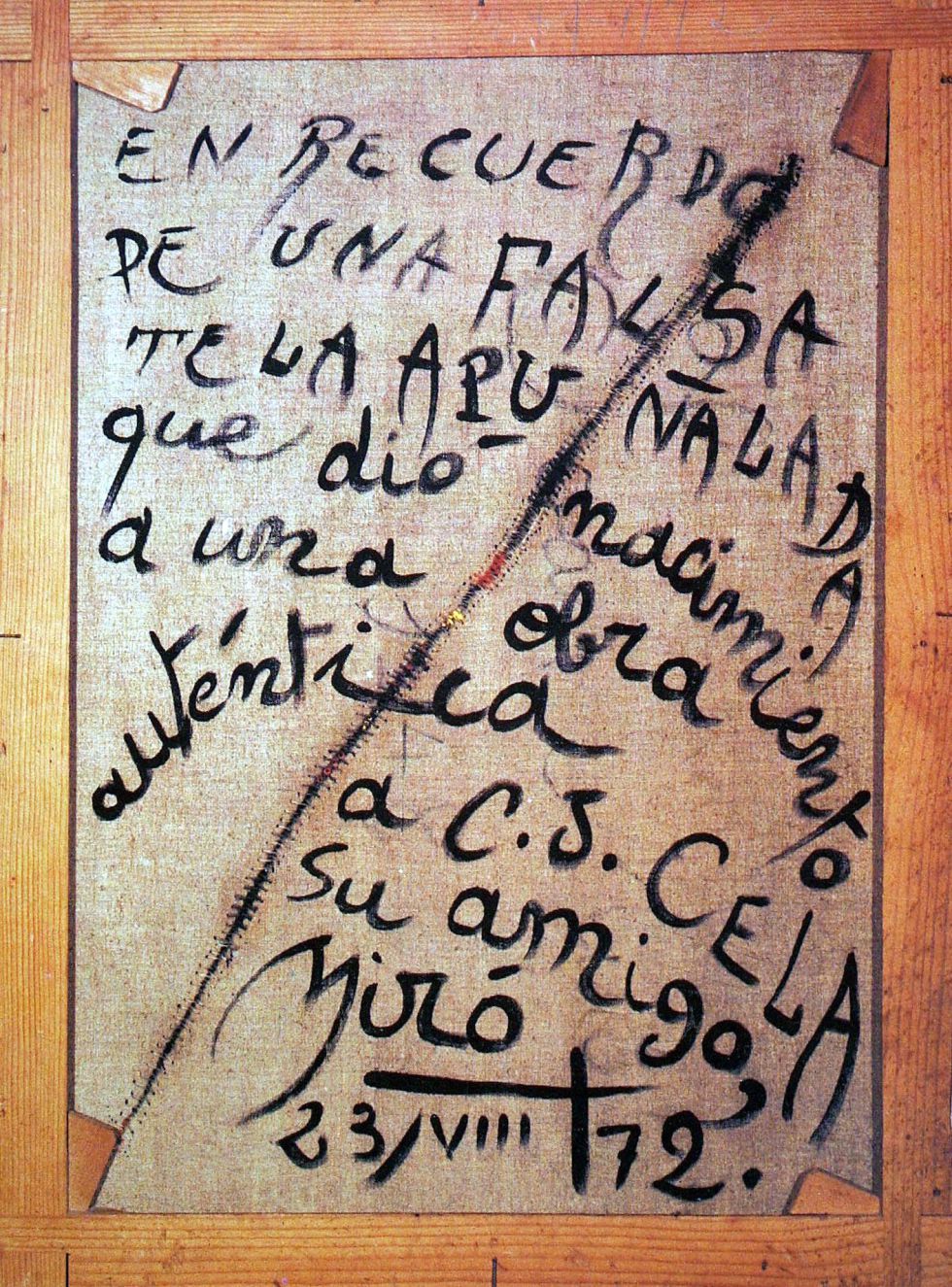

| Parte trasera del falso ‘Personnage Oiseau’, de Miró, en la que el pintor escribió después una dedicatoria a Camilo José Cela. |

Enseñar y aprender Geografía e Historia

|

| El falso ‘Personnage Oiseau’, de Miró. |

|

| Parte trasera del falso ‘Personnage Oiseau’, de Miró, en la que el pintor escribió después una dedicatoria a Camilo José Cela. |

La Fundación Picasso-Casa Natal (Málaga) acoge hasta el próximo 2 de octubre Miró. Su lucha contra la dictadura, una exposición que recoge litografías originales y diseños relacionados con la crítica que el artista catalán hizo al general Franco y su régimen a través del personaje de Ubú Rey. Este personaje del surrealista y precursor del teatro de absurdo, Alfred Jarry, centra la muestra de las obras de Miró perteneciente al coleccionista mallorquín y amigo del artista, Pere A. Serra.

La Fundación Picasso-Casa Natal (Málaga) acoge hasta el próximo 2 de octubre Miró. Su lucha contra la dictadura, una exposición que recoge litografías originales y diseños relacionados con la crítica que el artista catalán hizo al general Franco y su régimen a través del personaje de Ubú Rey. Este personaje del surrealista y precursor del teatro de absurdo, Alfred Jarry, centra la muestra de las obras de Miró perteneciente al coleccionista mallorquín y amigo del artista, Pere A. Serra.

Ubú, el personaje

Esta muestra es un resumen de la conexión entre Miró y Alfred Jarry a propósito de Ubú, el personaje de diversas obras grotescas escritas por Jarry. El Merma (Ubú) es identificado como el dictador. En 1966 Miró dio forma a su primera serie litográfica en torno a la figura de Ubú, el libro de bibliófilo editado por Tériade, titulado Ubu Roi, que recoge el texto de la farsa central de Jarry y que Miró completó con trece grabados.

En 1971 vio la luz la segunda serie de litografías, la que llevaría el título de Ubu aux Baléares. Son 23 litografías junto a textos alusivos a la obra de Jarry y siete páginas de texto caligrafiado sobre piedra, en los que la temática de Ubú se mezcla con un repertorio de frases populares mallorquinas, que se adaptan al protagonista de esta historia. Cuatro años después, en 1975, Miró trabaja en su último libro sobre el personaje de Ubú. Es L’Enfance d’Ubu, que incluye una serie de 38 obras entre las que se cuenta un grupo de estampas con palabras y textos procaces alusivos a blasfemias y obscenidades propias del acervo mallorquín.

Estos tres cuadernos o libros de bibliófilo se completan con Le Chien d’Ubu, la figura tridimensional realizada por Miró para la representación teatral Mori el Merma. La línea y el color toman el volumen en esta puesta en escena en la que Miró colaboraría con el grupo de teatro La Claca en 1977, bajo la dirección de Joan Baixas. Telón de boca, máscaras y personajes fueron pintados por el artista, como Le Chien d’Ubu, presente en esta exposición.

En la muestra figuran también varios dibujos preparatorios para los posteriores grabados y litografías; y una completa carpeta con las fotografías, bocetos y anotaciones de Joan Miró sobre los personajes de Ubú. Obras originales y poco conocidas que amplían la visión de un Miró polifacético y comprometido.

Picasso y Miró, puntos en común

No es la primera vez que la Casa Natal fija su atención en la temática ya que incorporó, en su primer año de vida, la carpeta de grabados de 1937 Sueño y mentira de Franco, un grito de rabia y dolor que Picasso concibió para denunciar la Guerra Civil española en la que Franco era un monigote ridículo, un monstruo ajeno a la razón. En ese mismo año, Joan Miró recogió la misma óptica de distorsión y burla en la ilustración que realizó para el programa de mano de la representación parisina de la obra bufa Ubú encadenado de Alfred Jarry.

Entre los muchos puntos en común existentes entre Picasso y Miró no sólo se encontraba un mismo posicionamiento para el arte y una amistad basada en el respeto mutuo por el trabajo, sino también un sentimiento político radical en contra de los sistemas fascistas.

En el punto en el que confluyeron sus ideas más rupturistas se encuentra la fascinación, también común, por Alfred Jarry y su personaje más conocido. Por ello, el malagueño realizó una serie de grabados con este personaje, e incluso, se inspiró en esta obra de teatro para la farsa Le Désir attrapé par la queue, escrita en enero de 1941. Por su parte, el mallorquín realizó tres libros ilustrados, con un gran número de grabados dedicados a este asunto y que son la base de esta exposición.

Málaga. Miró. Su lucha contra la dictadura. Sala de Exposiciones de la Fundación Pablo Ruiz Picasso. Hasta el 2 de octubre de 2011. Comisaria: Dolores Durán

El museo presenta la mayor retrospectiva del pintor en 50 años

S egún explica a Público Marko Daniels, uno de los dos comisarios de la muestra, hay una identificación de Miró con el joven anarquista y contra la represión de la dictadura: «Es un mensaje poderoso que acerca a Miró a su propio sentido de la mortalidad. Tiene 80 años y está al final de su vida, por eso reacciona con esta obra abstracta tan controlada». El efecto visual del tríptico también ha sido señalado por la relación con la caligrafía japonesa, tan admirada por el artista. La obra ha llegado a Londres desde la Fundación Miró de Barcelona, que aporta obras junto la National Gallery de Washington y la mencionada Tate. La exposición viajará en octubre a Barcelona y en 2012 a Washington.

egún explica a Público Marko Daniels, uno de los dos comisarios de la muestra, hay una identificación de Miró con el joven anarquista y contra la represión de la dictadura: «Es un mensaje poderoso que acerca a Miró a su propio sentido de la mortalidad. Tiene 80 años y está al final de su vida, por eso reacciona con esta obra abstracta tan controlada». El efecto visual del tríptico también ha sido señalado por la relación con la caligrafía japonesa, tan admirada por el artista. La obra ha llegado a Londres desde la Fundación Miró de Barcelona, que aporta obras junto la National Gallery de Washington y la mencionada Tate. La exposición viajará en octubre a Barcelona y en 2012 a Washington.

La idea inicial de la exposición fue concebida por el anterior director de la principal institución inglesa de arte, el valenciano Vicente Todolí, que estos días remata la particular lectura que ha hecho de la obra de Miró. Sin embargo, nadie se percató hasta bien avanzado el diseño de la muestra que hasta por las fechas de inauguración y cierre será una exposición que definirá en todos los sentidos a Joan Miró: arranca el 14 de abril, el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República; y finaliza el 11 de septiembre, día nacional de Catalunya.

La guerra por su cuenta

«Fue puramente accidental, una coincidencia», asegura Marko Daniel, quien se muestra entregado a la trayectoria de Miró. El artista residió en París, al menos en los largos inviernos, hasta 1940, comprometiéndose desde allí con la defensa de la Segunda República Española en la Guerra Civil. La obra Aidez L’Espagne, un hombre con el brazo y el puño en alto, se ha convertido en un símbolo de la resistencia al golpe de Estado de 1936. De 1937 es Naturaleza muerta con zapato viejo, un retrato sublime de la Guerra Civil en la que la violencia está simbolizada en un tenedor clavado en una manzana.

«De las tres guerras que presenció, aunque no participó en ellas, la española fue la que más le afectó», cree Daniels. Cuando los nazis avanzaron hacia Francia en la Segunda Guerra Mundial, los personajes más ruidosos del grupo surrealista, Salvador Dalí y André Breton entre otros, huyeron a América. «Miró es, probablemente, el más surrealista de todos nosotros», escribió Breton. El artista catalán, más silencioso que su compatriota Dalí, se refugió, a partir de 1940, en Mallorca, de donde era su esposa, y continuó desarrollando su lenguaje pictórico, lo que él describió como «llevar la línea de paseo».

«El hecho de que evitase las guerras no significa que no cumpliese con su deber de ciudadano; participó, a su manera, con sus obras», añade Daniels. En Mallorca pintó Mayo 68, uno de sus trabajos más enérgicos, en el que plasmó con un festival de símbolos y colores la celebración de la libertad que reclamaban en París. En Barcelona le hacían la primera exposición retrospectiva y le colocaban una placa en su casa natal y, de paso, se reconciliaba con la simbiosis amalgamada entre un sustrato cultural y catalanista de la sociedad y el telón de la dictadura franquista.

Reencuentro en Londres

La exposición de la Tate Modern está integrada por unas 150 obras, la mayoría pinturas, media docena de dibujos y una docena de esculturas. Es la primera gran muestra del pintor en Reino Unido desde la retrospectiva que se le dedicó en 1964.

La figura de la escalera que da título a la muestra es recurrente en las imágenes creadas por Joan Miró. No sólo escaleras que conectan la tierra con el cielo o se encaraman al firmamento, sino que el artista hizo también una escultura, en 1971, de una escalera unida a la tierra que acaba con una cabeza: hombre y tierra. Para Marko Daniel, «la escalera es un símbolo muy visual y muy hermoso, con muchos significados; aquí nos permite abarcar toda la exposición porque Miró, a pesar de estar comprometido con todo lo que ocurría a su alrededor, de vez en cuando desconectaba y se escapaba o se fugaba».

Bajo las etiquetas de surrea-lista y abstracto, el pintor trabajó más de seis décadas, silenciosamente, un estilo vinculado a la naturaleza y al Mediterráneo. «Miró vivió casi todo el siglo XX; su obra es un testimonio de las convulsiones de ese tiempo, aunque la riqueza, la imaginería y la fuerza de sus cuadros van más allá de los acontecimientos históricos con los que tuvo que convivir», señaló Marko Daniels.

Picasso apareció en la escena artística en la primera década del siglo XX, Miró en la década de 1910, y Dalí a comienzos de los años veinte. La modernidad fueron ellos. Les separaba la edad, pero les unían muchas cosas. Sobre todas, la idea de que el arte genuinamente moderno no puede renunciar a las raíces y a la tierra. Picasso y Dalí vivieron su etapa madrileña. Y aunque Miró fue quizá el más catalán, los otros también se empaparon de ese aroma. Picasso fue maestro, pionero; Miró y Dalí le siguieron por los ismos y vanguardias hasta el más allá, los sueños y el surrealismo. Los tres fueron grandes buscadores de lenguajes nuevos. Sus encuentros e influencias cruzadas, a menudo invisibles o inconscientes, son el centro de la exposición Picasso, Miró, Dalí: tres jóvenes airados y los orígenes de la modernidad, que se puede ver en el palacio Strozzi de Florencia desde el sábado próximo hasta el 17 de julio.

Picasso apareció en la escena artística en la primera década del siglo XX, Miró en la década de 1910, y Dalí a comienzos de los años veinte. La modernidad fueron ellos. Les separaba la edad, pero les unían muchas cosas. Sobre todas, la idea de que el arte genuinamente moderno no puede renunciar a las raíces y a la tierra. Picasso y Dalí vivieron su etapa madrileña. Y aunque Miró fue quizá el más catalán, los otros también se empaparon de ese aroma. Picasso fue maestro, pionero; Miró y Dalí le siguieron por los ismos y vanguardias hasta el más allá, los sueños y el surrealismo. Los tres fueron grandes buscadores de lenguajes nuevos. Sus encuentros e influencias cruzadas, a menudo invisibles o inconscientes, son el centro de la exposición Picasso, Miró, Dalí: tres jóvenes airados y los orígenes de la modernidad, que se puede ver en el palacio Strozzi de Florencia desde el sábado próximo hasta el 17 de julio.

La interacción entre los tres artistas españoles se explica a través de más de 60 pinturas de los tres protagonistas y más de 100 dibujos de Picasso. La exposición ha requerido dos años de trabajo, y se detiene sobre todo en las producciones juveniles de Picasso, Miró y Dalí para explicar cómo contribuyeron a la transformación creativa de su tiempo.

Eugenio Carmona, catedrático de la Universidad de Málaga, ha preparado la muestra con el suizo Christof Vitali, y sitúa la entrada definitiva de Picasso en la modernidad en 1907. La de Miró a partir de 1923. Y la de Dalí en 1929. Con anterioridad, sus «búsquedas, hallazgos y experimentaciones fueron continuas y comunes», explicaba ayer el comisario durante una visita con periodistas españoles. «Necesitaron muchas veces dar un paso atrás para luego dar el gran salto hacia delante».

La exposición comienza en abril de 1926 y luego va retrocediendo en el tiempo salteada en cuatro ideas, episodios o pensamientos. El primer ![La compañía de Arlequín. Pablo Picasso, The Two Saltimbanques (Harlequin and his Companion) [Les deux saltimbanques (Arlequin etsa compagne)], September-October 1901oil on canvas. Moscow, The State Pushkin Museum of Fine Arts. La compañía de Arlequín. Pablo Picasso, The Two Saltimbanques (Harlequin and his Companion) [Les deux saltimbanques (Arlequin etsa compagne)], September-October 1901oil on canvas. Moscow, The State Pushkin Museum of Fine Arts.](http://www.elpais.com/recorte/20110310elpepucul_23/XXLCO/Ies/compania_Arlequin.jpg) acto final detiene el tiempo en el año en que Dalí viaja a París y visita a Picasso en su casa, o al menos eso contó en su biografía La vida secreta de Salvador Dalí. Ese encuentro real o supuesto, que Carmona define como psicomaquia, muestra las obras de un Dalí mestizo, neoclásico, neocubista y freudiano, que acaba de dejar atrás el clasicismo y se debate entre dos mundos, el vicio de lo clásico y la virtud de lo moderno que luchan en Composición con tres figuras. Academia neocubista .

acto final detiene el tiempo en el año en que Dalí viaja a París y visita a Picasso en su casa, o al menos eso contó en su biografía La vida secreta de Salvador Dalí. Ese encuentro real o supuesto, que Carmona define como psicomaquia, muestra las obras de un Dalí mestizo, neoclásico, neocubista y freudiano, que acaba de dejar atrás el clasicismo y se debate entre dos mundos, el vicio de lo clásico y la virtud de lo moderno que luchan en Composición con tres figuras. Academia neocubista .

Dalí es aún muy joven -nació en 1904- pero ya refelxiona sobre Picasso y habla de Miró, que andan todavía en sus propias luchas. El segundo pensamiento se titula Miró-Dalí, genius loci, y resume la vivencia madrileña-catalana-parisina de los dos pintores catalanes entre 1915 y 1924. Épocas de ismos, de paisajes, retratos y bodegones (entre ellos, dos magníficas naturalezas muertas de Miró), en las que ambos, según Cardona, reflexionan sobre «la exigencia de la identidad, la pervivencia del clasicismo, el arte figurativo y la relación entre el arte nuevo y el arte de los museos».

El penúltimo salto atrás se llama «Cuando Miró se cruzó con Picasso. Barcelona, 1917». El genio malagueño ha vuelto de un viaje a Roma, Nápoles y Florencia impresionado por las esculturas de Miguel Ángel en la Capilla de los Medici de la capital toscana, y se dispone a hacer la escenografía para Parade, de Los ballets rusos de Dhiagilev. Picasso tiene 36 años, y Miró 24. El primero es cubista y neoclásico a la vez; Miró está empezando a ser, pero pinta su Autorretrato y unos estupendos paisajes catalanes.

El cuarto pensiero se decía al joven Picasso y tiene dos partes. La primera muestra el Álbum 7, con los bocetos para Les demoiselles d’Avignon procedentes de la colección de la Fundación Picasso de Málaga. La segunda son quince pinturas adolescentes que muestran su evolución desde que tenía 14 años hasta el año 1906.

![El marinero de Dalí. Salvador Dalí, Neocubist Academy (Composition with Three Figures. The Sailor) [Acadèmia neocubista.(Composició amb tres figures. El marinero)], 1926, oil on canvas, 90 x 200 cm, Museu de Montserrat, Donated by Josefina Cusí, R. N. 201.390 El marinero de Dalí. Salvador Dalí, Neocubist Academy (Composition with Three Figures. The Sailor) [Acadèmia neocubista.(Composició amb tres figures. El marinero)], 1926, oil on canvas, 90 x 200 cm, Museu de Montserrat, Donated by Josefina Cusí, R. N. 201.390](http://www.elpais.com/recorte/20110310elpepucul_16/XXLCO/Ies/marinero_Dali.jpg)

![Desnudez, según Dalí. Salvador Dalí, Nude [Desnudo], 1924. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, DE01566. Desnudez, según Dalí. Salvador Dalí, Nude [Desnudo], 1924. Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, DE01566.](http://www.elpais.com/recorte/20110310elpepucul_18/XXLCO/Ies/Desnudez_Dali.jpg)

![Bodegón con cuchillo. Joan Miró, Still Life with Knife [Nature morte au couteau], 1916. Switzerland, Nahmad Collection. Bodegón con cuchillo. Joan Miró, Still Life with Knife [Nature morte au couteau], 1916. Switzerland, Nahmad Collection.](http://www.elpais.com/recorte/20110310elpepucul_20/XXLCO/Ies/Bodegon_cuchillo.jpg)

![Lampara y naturaleza muerta, por Miró. Joan Miró, Still Life II (The Carbide Lamp) [Nature morte II (La Lampe à carbure)] Mont-roig and Paris 1922-3. New York, The Museum of Modern Art Purchase, 1939. Lampara y naturaleza muerta, por Miró. Joan Miró, Still Life II (The Carbide Lamp) [Nature morte II (La Lampe à carbure)] Mont-roig and Paris 1922-3. New York, The Museum of Modern Art Purchase, 1939.](http://www.elpais.com/recorte/20110310elpepucul_21/XXLCO/Ies/Lampara_naturaleza_muerta_Miro.jpg)

Para Malet, “fue alguien muy prudente y de pocas palabras, que no tuvo aspavientos; lo suyo fue más una actitud personal que una presencia o reacción puramente política”. La directora de la Fundació Miró considera que el hecho de que el artista regresara a España en 1940, no supone un “escapismo” respecto del compromiso, sino justamente elegir “la opción más difícil”. En el franquismo se centra precisamente la última de las tres partes de la exposición, en la que piezas destacadas son una serie de cincuenta litografías de 1944, de tonos lúgubres y figuras angustiosas; “Mayo1968”, que capta la atmósfera de la rebelión de esos años, y el tríptico “La esperanza del condenado a muerte” (1974), que coincide con el ajusticiamiento de Salvador Puig Antich.

La primera parte documenta el enraizamiento de Miró en Cataluña y su compromiso con aspectos identitarios, muchos de ellos presentes en los lienzos, como en “La masía” (1921-1922), que perteneció a Ernest Hemingway, amigo del artista, y “Cabeza de payés catalán” (1925-1925). En la segunda parte, la exposición se ocupa de la preocupación de Miró por las tensiones en España y Europa. Es el único momento en que su grado de compromiso llega a ser propiamente militante, con su cartel “Aidez l’Espagne” (1937) para recoger fondos destinados a la República, y “El segador” (1937), su contribución al pabellón republicano en la Exposición Internacional de París, que los comisiarios de la Tate califican de “el Guernika de Miró”. Precisamente la militancia política de Pablo Picasso, más manifiesta y orgánica que en el caso de Miró, fue objeto de atención en una reciente exposición organizada por la Tate en Liverpool, titulada “Picasso: paz y libertad”.

La obra del considerado el tercer hombre del cubismo, junto a Pablo Picasso (1881-1973) y Georges Braque (1882-1963), ha sido una de las protagonistas de una puja compuesta por 85 lotes entre los que hay diversos óleos de Fernand Léger (1881-1955) y una majestuosa escultura de Henri Matisse (1869-1954). La escultura de Matisse, «Nu de dos, 4 état», valorada entre 25 y 30 millones de dólares, es una de las grandes esperanzas de los responsables puja de Christie’s. La pieza es un ejemplo de la trayectoria escultórica de Matisse, una de las facetas más desconocidas del artista francés, y una muestra de como «transformó gradualmente, en el curso de veinte años, nuestro lenguaje visual hasta lo abstracto», señaló la casa de subastas.

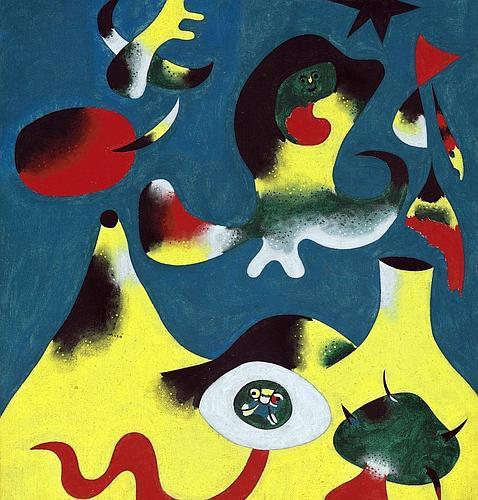

Otra de las obras destacadas de la puja fue el óleo «L’Air», una pintura de Joan Miró realizada en 1938 y que ha sido expuesta en grandes retrospectivas sobre el artista español en París y Nueva York. La pintura fue adjudicada en la primera gran puja de Christie’s en la temporada de otoño por 9,1 millones de dólares, cuando partía con un precio estimado de entre 12 y 18 millones. Se trata, según explicaron los responsables de Christie’s, de «un paisaje surrealista con cielo azul y una montañas con tonalidades amarillas que evocan la España natal de Miró», y que cuenta con «los colores de la bandera española así como de la región natal del artista, Cataluña».

Obras de Picasso, Goya, El Greco, Dalí, Miró y Torres-García forman parte de esa larga lista de objetos de arte (pinturas, esculturas, muebles, cerámicas…) expoliados a 260 colecciones y a 269 propietarios judíos entre 1940 y 1944. Quienes consultan esa web pueden acceder a las fichas originales en alemán que se hicieron en el Museo Jeu de Paume de París, adonde eran trasladadas por el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), el servicio oficial de confiscación de bienes judíos y francmasones en la Europa ocupada. Estas fichas proceden de tres archivos distintos: el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, los archivos federales de Alemania y los archivos nacionales de Estados Unidos. Generalmente incluyen el título o la descripción de la obra, el autor, las dimensiones y la técnica y, si se conocen, otros detalles como la fecha de ejecución, la colección de origen y su posterior destino. Una de las novedades es que las fichas originales están digitalizadas e incluyen fotos en blanco y negro de las obras que facilitan su identificación. Algunas fueron devueltas a sus propietarios tras el triunfo de los aliados, otras fueron encontradas pero no así sus antiguos propietarios y un tercer grupo desaparecieron.

Obras de Picasso, Goya, El Greco, Dalí, Miró y Torres-García forman parte de esa larga lista de objetos de arte (pinturas, esculturas, muebles, cerámicas…) expoliados a 260 colecciones y a 269 propietarios judíos entre 1940 y 1944. Quienes consultan esa web pueden acceder a las fichas originales en alemán que se hicieron en el Museo Jeu de Paume de París, adonde eran trasladadas por el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR), el servicio oficial de confiscación de bienes judíos y francmasones en la Europa ocupada. Estas fichas proceden de tres archivos distintos: el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, los archivos federales de Alemania y los archivos nacionales de Estados Unidos. Generalmente incluyen el título o la descripción de la obra, el autor, las dimensiones y la técnica y, si se conocen, otros detalles como la fecha de ejecución, la colección de origen y su posterior destino. Una de las novedades es que las fichas originales están digitalizadas e incluyen fotos en blanco y negro de las obras que facilitan su identificación. Algunas fueron devueltas a sus propietarios tras el triunfo de los aliados, otras fueron encontradas pero no así sus antiguos propietarios y un tercer grupo desaparecieron.Entre las 20.000 fichas de la base de datos, una única corresponde a Salvador Dalí (que aparece con el nombre erróneo de «Delli»). No hay foto del cuadro y sólo sabemos que se titulaba Personas en una meseta elevada de arena (en la versión alemana), que medía 38×46 centímetros y que estuvo en el Jeu de Paume entre 1941 y 1942. Ni por el nombre ni por las medidas se sabe de que obra se trata, ni si existe aún.

TRES OBRAS CATALOGADAS. En la misma ficha se da cuenta de otras obras de Dalí que fueron incautadas también por los nazis, que estuvieron en el Jeu de Paume y que han seguido trayectorias dispares. En la fotografía reproducida en estas páginas, aparecen hasta seis obras de Dalí en la llamada «sala de los mártires». De ellas sólo el óleo Cisnes reflejando elefantes (1937) reapareció en 1974, como propiedad de un llamado Cavalieri Holding, de Ginebra. Posteriormente fue subastada por Sotheby’s (primero en Londres, 1976, y luego en Nueva York, 1995). De las otras cinco obras se ignora el paradero, aunque se puede adivinar que una es la titulada Herodiades (citada en el catálogo de la Fundació Dalí y conocida sólo por una fotografía en blanco y negro). La ficha de la web da cuenta de otras cuatro obras de Dalí de las que se encontró su correspondiente anotación en el Jeu de Paume (y dos figuraban en la foto de la «sala de los mártires»). Sólo una es conocida a través de otra fotografía en blanco y negro y está catalogada por la Fundació Gala- Salvador Dalí, aunque se desconoce su paradero. Es el óleo Playa encantada o Sifón largo (1937). De las otras tres, la ficha de la web ofrece una foto en blanco y negro, el título, las medidas y la técnica pictórica. No se conoce nada más y no figuran en ninguna de las publicaciones conocidas sobre Dalí. Tampoco en el catálogo razonado de la Fundació Dalí.

TRES OBRAS INÉDITAS. De estas tres piezas hasta ahora desconocidas destaca el óleo La ruptura del planeta, de 60×73 cm, que contiene elementos dalinianos como el automóvil fosilizado o el esqueleto de una barca. En Estudio de caballos y mujeres aparece un juego de dobles imágenes entre el trasero de la mujer y el del caballo. La otra pieza, Paisaje montañoso meridional con cielo nublado, es una llanura con rocas y un fondo costero y dos personajes en primer término besándose. Estas dos últimas obras aparecen también en la «sala de los mártires». La duda es si forman parte de alguna colección escondida en Alemania o en Rusia, países a donde fueron a parar muchos de estos cuadros requisados, o si fueron destruidos por ser considerados «arte degenerado».

El misterio de las obras de arte requisadas por los nazis a los grandes coleccionistas judíos y nunca recuperadas cuenta ahora con una inestimable ayuda para su resolución. El Museo del Holocausto de Estados Unidos y la Conferencia sobre Reclamaciones materiales judías contra Alemania han abierto esta semana una base de datos en internet (http://www.errproject.org/jeudepaume/) que permite acceder a un registro de 20.000 obras de arte robadas en Francia, Bélgica y Holanda durante la Segunda Guerra Mundial.

La exposición, que se inaugurará 14 abril podrá visitarse hasta 11 septiembre en capital británica, lleva por título the ladder of escape (la escalerilla la fuga) reunirá 150 óleos, trabajos sobre papel esculturas del gran artista español procedentes museos y colecciones privadas de todo el mundo. Además de documentar la sorprendente amplitud de la producción artística del pintor, la muestra explorará el contexto de su trabajo, con respecto a su compromiso político y a la influencia de su identidad catalana, de la guerra civil y del régimen de Franco.

La exposición, que se inaugurará 14 abril podrá visitarse hasta 11 septiembre en capital británica, lleva por título the ladder of escape (la escalerilla la fuga) reunirá 150 óleos, trabajos sobre papel esculturas del gran artista español procedentes museos y colecciones privadas de todo el mundo. Además de documentar la sorprendente amplitud de la producción artística del pintor, la muestra explorará el contexto de su trabajo, con respecto a su compromiso político y a la influencia de su identidad catalana, de la guerra civil y del régimen de Franco.

Miró es uno de los artistas del siglo XX más icónicos, gracias a un lenguaje de símbolos muy particular que comunica una sensación de libertad a través de imágenes fantásticas y de un cromatismo directo. Pero ya desde sus primeras obras se observa también una faceta más angustiada y comprometida en su práctica artística, que refleja los turbulentos tiempos políticos que le tocó vivir.

Sus obras tempranas están asociadas al paisaje y las tradiciones catalanas, con imágenes de la vida rural como «La Granja» (1921-22), que adquirió directamente al artista en París el escritor norteamericano Ernest Hemingway, o su magistral secuencia titulada «Cabeza de campesino catalán» (1924-5). Las tensiones que estallaron con ocasión de la Guerra Civil se reflejarían en protestas explícitas como sus famosas obras «Aidez l’Espagne» (Ayudad a España) y «Le Faucheur» (El segador), de 1937, así como en las respuestas más privadas y menos evidentes de su serie «Constelaciones», creada durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo la dictadura franquista, según recuerda la Tate, Miró trabajó en una especie de exilio interior en España, mientras fuera crecía su fama de «héroe de la abstracción de posguerra».

La Tate mostrará también algunas obras maestras de esa época, incluido el soberbio tríptico «La esperanza de un condenado», de 1973, y documentará cómo el artista catalán captó el ambiente de protesta de finales de los años sesenta. Ennegreciendo o pasando sus obras por el fuego, como las tituladas «Mayo» (1968) y «Lienzo quemado II» (1973) o creando explosiones eufóricas de pintura en «Fuegos Artificiales 1974», Miró siguió reflejando el ambiente político con su pintura radical.

Joan Miró nació en Barcelona el 20 de abril de 1983 y se formó como artista en la academia Galí entre 1912 y 1915. A partir de 1923 comenzó a pasar parte del año en París y se convirtió en personaje clave del movimiento surrealista. Durante la Guerra Civil española, se quedó en Francia con su familia, pero cuando los alemanes invadieron ese país, se estableció en la isla mediterránea de Mallorca, donde viviría el resto de su vida hasta su fallecimiento el 25 de diciembre de 1983.

La exposición, que se inaugurará 14 abril podrá visitarse hasta 11 septiembre en capital británica, lleva por título the ladder of escape (la escalerilla la fuga) reunirá 150 óleos, trabajos sobre papel esculturas del gran artista español procedentes museos y colecciones privadas de todo el mundo. Además de documentar la sorprendente amplitud de la producción artística del pintor, la muestra explorará el contexto de su trabajo, con respecto a su compromiso político y a la influencia de su identidad catalana, de la guerra civil y del régimen de Franco.

La exposición, que se inaugurará 14 abril podrá visitarse hasta 11 septiembre en capital británica, lleva por título the ladder of escape (la escalerilla la fuga) reunirá 150 óleos, trabajos sobre papel esculturas del gran artista español procedentes museos y colecciones privadas de todo el mundo. Además de documentar la sorprendente amplitud de la producción artística del pintor, la muestra explorará el contexto de su trabajo, con respecto a su compromiso político y a la influencia de su identidad catalana, de la guerra civil y del régimen de Franco.

Miró es uno de los artistas del siglo XX más icónicos, gracias a un lenguaje de símbolos muy particular que comunica una sensación de libertad a través de imágenes fantásticas y de un cromatismo directo. Pero ya desde sus primeras obras se observa también una faceta más angustiada y comprometida en su práctica artística, que refleja los turbulentos tiempos políticos que le tocó vivir.

Sus obras tempranas están asociadas al paisaje y las tradiciones catalanas, con imágenes de la vida rural como «La Granja» (1921-22), que adquirió directamente al artista en París el escritor norteamericano Ernest Hemingway, o su magistral secuencia titulada «Cabeza de campesino catalán» (1924-5). Las tensiones que estallaron con ocasión de la Guerra Civil se reflejarían en protestas explícitas como sus famosas obras «Aidez l’Espagne» (Ayudad a España) y «Le Faucheur» (El segador), de 1937, así como en las respuestas más privadas y menos evidentes de su serie «Constelaciones», creada durante la Segunda Guerra Mundial. Bajo la dictadura franquista, según recuerda la Tate, Miró trabajó en una especie de exilio interior en España, mientras fuera crecía su fama de «héroe de la abstracción de posguerra».

La Tate mostrará también algunas obras maestras de esa época, incluido el soberbio tríptico «La esperanza de un condenado», de 1973, y documentará cómo el artista catalán captó el ambiente de protesta de finales de los años sesenta. Ennegreciendo o pasando sus obras por el fuego, como las tituladas «Mayo» (1968) y «Lienzo quemado II» (1973) o creando explosiones eufóricas de pintura en «Fuegos Artificiales 1974», Miró siguió reflejando el ambiente político con su pintura radical.

Joan Miró nació en Barcelona el 20 de abril de 1983 y se formó como artista en la academia Galí entre 1912 y 1915. A partir de 1923 comenzó a pasar parte del año en París y se convirtió en personaje clave del movimiento surrealista. Durante la Guerra Civil española, se quedó en Francia con su familia, pero cuando los alemanes invadieron ese país, se estableció en la isla mediterránea de Mallorca, donde viviría el resto de su vida hasta su fallecimiento el 25 de diciembre de 1983.

Las obras de remodelación del Rijksmuseum van a buen ritmo y el museo, uno de los más importantes de Europa, abrirá de nuevo al público en 2013. Las grúas operan sin descanso en el corazón de Ámsterdam, y han terminado casi las labores de excavación y drenaje del subsuelo. Los nuevos subterráneos de la sala están bajo el nivel del mar, y buzos especializados han comprobado de forma periódica el estado de las inyecciones de hormigón. Sin embargo, el proyecto lleva 12 años abierto y ha sufrido retrasos inesperados. Sus arquitectos, los españoles Antonio Cruz y Antonio Ortiz, no pensaron que el tráfico de bicicletas por el arco exterior del museo fuera a complicar el resultado final de su diseño.

«Cuando acabas una obra es como si te amputaran un miembro. Lo vives tan a fondo que luego, al regresar, hasta pareces un intruso. En este caso, además, el museo original era un proyecto casi wagneriano, en el sentido de obra total. Unía la ciudad vieja y la nueva. Luego fue faltando espacio, se levantaron pisos en lugares indebidos. Ha sido un centro maltratado, aunque nada hacía pensar que acabáramos chocando con los ciclistas», dice Antonio Ortiz. Tras muchas disputas, el acceso final para el público se abrirá a ambos lados del ya famoso pasaje. Las bicicletas mantendrán el uso exclusivo del centro, «y todo se unirá por debajo, con un gran sótano que resuelva los problemas de un museo actual», dice Ortiz.

«Las grandes salas mundiales se han quedado pequeñas, por eso hemos sacado del Rijksmuseum todas las oficinas y talleres ajenos a las exposiciones», dice Ortiz, y añade: «En Holanda se trabaja con gran precisión y una agenda clara. Nos han llegado a preguntar hasta el color de la piedra de las escaleras interiores». Ortiz cifra en unas 500 personas el equipo que renueva el museo.