¡Mil millones de rayos y centellas!

Siempre malhumorado andaba el Capitán Haddock, bebedor incorregible, mientras acompañaba a regañadientes a su amigo Tintín en sus aventuras alrededor del Mundo (Y de la Luna, todo sea dicho). Estos dos personajes de cómic a los que dio vida Hergé (Bélgica. 1907) son las cabezas más visibles de la Línea Clara, un estilo de historieta de origen francobelga creado en torno a los años treinta del siglo XX.

A Hergé se le puede considerar el gran precursor de este estilo de cómic que se caracteriza por el trazo limpio de líneas bien definidas y por la utilización de colores planos que otorgan una gran viveza visual a las imágenes. Los autores de estas historietas suelen desarrollar una estructura narrativa lineal que con frecuencia gira en torno a grandes aventuras y viajes. Esta simpleza gráfica unida al guión bien estructurado tienen como fin la lectura fluida del cómic, en el que texto e imagen, como decía Hergé “nacen a la vez, el uno complementado y explicado por el otro”. Por tanto, la distribución regular de las viñetas, por lo general rectangulares, juega un papel importante en la claridad visual de las obras.

|

El Capitán Haddock. A medio camino

entre la caricatura y el retrato |

Los personajes que recorren las páginas de éstos cómics de trazos claros se sitúan, en la mayor parte de los casos, entre lo caricaturesco y lo real. El propio Capitán Haddock, con su nariz abultada y prominente, sus ojos menudos, su barba sólida y su expresión tremendamente humana es un claro ejemplo de ello. Pero además de los personajes, los escenarios cobran también un protagonismo destacado, pues todos los planos tienen el mismo peso y están dibujados con claridad para evitar entorpecer la lectura.

Pero no sólo de Tintín vive la Línea Clara. Varios autores formaron parte de la conocida como ‘Escuela de Bruselas’ y crearon historietas como Blake y Mortimer (una saga de aventuras policíacas escritas y dibujadas por el belga Edgar P. Jacobs) o Alix (obra del francés Jacques-Martin que narra la historia de un joven galo en las postrimerías de la República romana).

|

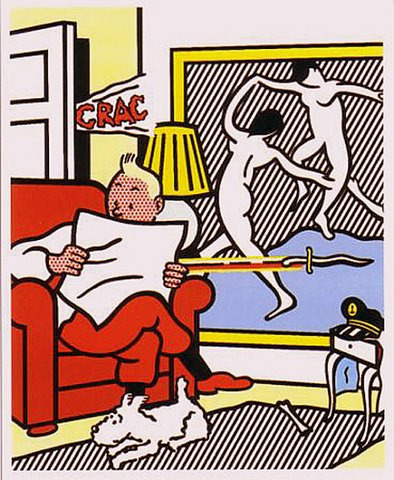

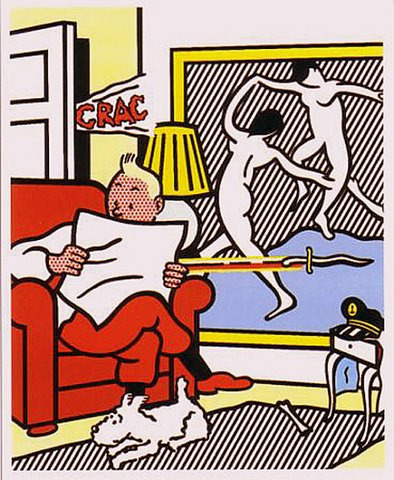

| Tintín in the New World. Roy Lichtenstein. 1993 |

La influencia de Hergé y de sus coetáneos ha marcado inevitablemente la historia del cómic desde la década de los treinta hasta nuestros días. Incluso hubo movimientos en los años ochenta que reivindicaban la recuperación y la puesta en valor de los planteamientos estéticos de estos autores. Pero no sólo dibujantes de cómics han reconocido estar marcados por la huella de Hergé; cineastas, músicos o pintores se han declarado herederos de la obra del genio belga. Andy Warhol llegó a explicar que Hergé había tenido tanta influencia en su trabajo como Walt Disney y que para él era mucho más que un creador de cómics pues su trabajo había alcanzado una gran dimensión política y satírica. Y es que Tintín ha sido un referente constante en el Arte Pop. Sus fuertes contornos, sus colores impactantes y sus onomatopeyas dentro de bocadillosresuenan en las obras de los artistas plásticos de esta corriente. De hecho, muchos de estos pintores, entre los que destaca Roy Lichtenstein, han permitido que Tintín se pasee por sus lienzos con la misma naturalidad que lo hace entre viñetas.

|

El cohete que llevó a Tintín a la

Luna. Un icono de la Línea Clara |

En cualquier caso, la vigencia de Tintín y sus compañeros de trazos marcados y colores impactantes es indudable: la historieta de Hergé se ha traducido a más de setenta lenguas y dialectos -¡hay ediciones hasta en esperanto!- ha vendido más de doscientos millones de ejemplares, tiene su propia línea de suvenires y Steven Spielberg dirigió –sin mucho acierto a ojos de los tintinófilos más puristas- una película de animación en 3D sobre las aventuras del joven reportero. Y por si fuera poco, hace menos de un mes una de las planchas dibujadas por Hergé en 1937 fue subastada en París y alcanzó una cifra récord en el mundo del cómic: 2,65 millones de euros. Parece ser que a Tintín, casi cuarenta años después de la publicación de su última aventura, le queda cuerda para rato.

Para indagar más sobre el tema conviene visitar la web ‘tintinólogo‘ en la que se explica de manera ejemplificada qué es la Línea Clara. Además, podéis leer esta noticia sobre el creador del término Línea Clara, Joost Swarte, un afamado dibujante de cómics holandés. Y por supuesto, la página web de oficial de Tintín tiene contenido muy interesante sobre la historieta.

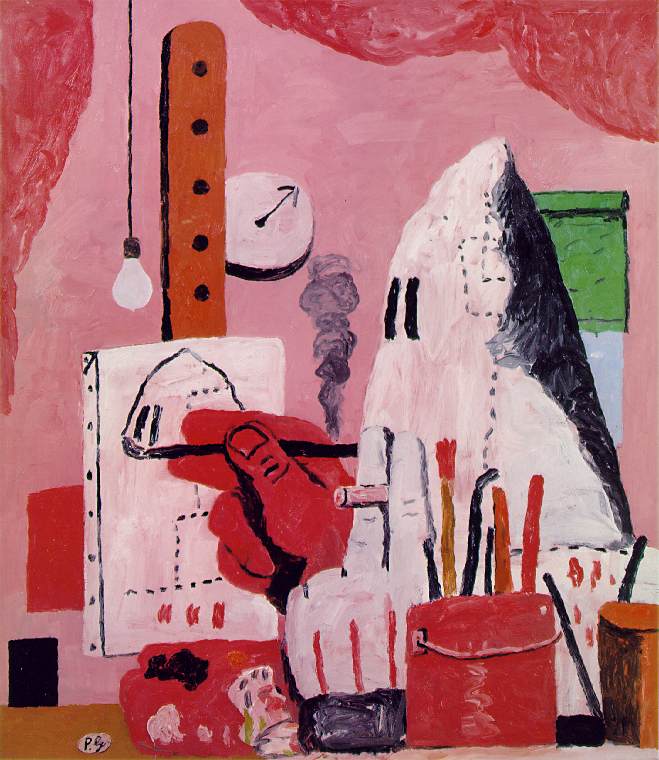

París era, desde el comienzo de la contemporaneidad, el principal centro cultural a nivel mundial. Los grandes artistas europeos del Siglo XIX y de la primera mitad del XX habían tomado la ciudad como hogar y taller y la habían convertido en la cuna de las vanguardias de la época. De hecho, la urbe francesa dio nombre a una escuela de artistas a la que pertenecían genios como Picasso, Matisse o Modigliani. Pero nada es eterno. El auge de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial transformaron a Europa en un escenario en el que el arte quedaba relegado a un segundo plano. Con ello París se vio obligada a ceder el testigo de capital de la cultura a la pujante Nueva York.

París era, desde el comienzo de la contemporaneidad, el principal centro cultural a nivel mundial. Los grandes artistas europeos del Siglo XIX y de la primera mitad del XX habían tomado la ciudad como hogar y taller y la habían convertido en la cuna de las vanguardias de la época. De hecho, la urbe francesa dio nombre a una escuela de artistas a la que pertenecían genios como Picasso, Matisse o Modigliani. Pero nada es eterno. El auge de los totalitarismos y la Segunda Guerra Mundial transformaron a Europa en un escenario en el que el arte quedaba relegado a un segundo plano. Con ello París se vio obligada a ceder el testigo de capital de la cultura a la pujante Nueva York.

![[foto_caparra_aerea%20(3).jpg]](http://4.bp.blogspot.com/_oGjCILmmW-s/SELwBk-Jv-I/AAAAAAAAAEQ/RPU2UTLyeRg/s320/foto_caparra_aerea%2520(3).jpg)