GEOCRONOS Blog

Luc Tuymans: «El primer arte conceptual fue la pintura»

El debate sobre si la pintura está viva o muerta responde a un malentendido», afirma Luc Tuymans (Mortsel, Bélgica, 1958), uno de los pintores más reconocidos del arte internacional. Su utilización y referencia a imágenes del cine, la televisión o los medios de comunicación pasan por un filtro reflexivo y son abordados mediante la pintura en una especie de realismo de fuerte carga emocional. Retratos y vegetación es el título de la muestra que se expone en el CAC Málaga, la primera de este artista en España, tras varios proyectos que no se concretaron. Según él «hablar de la muerte de la pintura es estúpido, como también discutir si un medio artístico es mejor que otro. Esto es sólo una cuestión de opción».

El debate sobre si la pintura está viva o muerta responde a un malentendido», afirma Luc Tuymans (Mortsel, Bélgica, 1958), uno de los pintores más reconocidos del arte internacional. Su utilización y referencia a imágenes del cine, la televisión o los medios de comunicación pasan por un filtro reflexivo y son abordados mediante la pintura en una especie de realismo de fuerte carga emocional. Retratos y vegetación es el título de la muestra que se expone en el CAC Málaga, la primera de este artista en España, tras varios proyectos que no se concretaron. Según él «hablar de la muerte de la pintura es estúpido, como también discutir si un medio artístico es mejor que otro. Esto es sólo una cuestión de opción».

PREGUNTA. ¿Cuáles fueron las razones de su opción?

RESPUESTA. Me decidí por la pintura porque no es un medio naíf, no es un medio ingenuo. El cuadro es además un artefacto, un objeto con el que estableces vínculos físicos y eso me parece importante.

P. Al decir que la pintura no es un medio naíf, ¿le confiere usted una dimensión intelectual?

R. Creo que el primer arte conceptual fue la pintura y quizá esto sea así desde las cavernas: al pintar, fijaban conocimientos sobre la caza, el alimento, las costumbres, y los reservaban a unos pocos, a los detentadores del saber. Es significativo que muchos artistas hayan comenzado pintando. Stan Douglas, que trabaja con filmes, o Douglas Gordon, que emplea el cine y otros medios, empezaron trabajando con la pintura. No sé de ningún artista que no haya comenzado así. Por eso creo que la pintura es la piedra angular del arte.

P. Su propio modo de trabajar es notablemente reflexivo.

R. Para crear una imagen visual, un cuadro, sigo un proceso que puede durar meses. Con sucesivos esbozos, voy conceptualizando y analizando el proyecto. Busco además información mediante fotografías polaroids o examinando sitios web u otras imágenes. Luego, cuando ese trabajo ha madurado, hago el cuadro. Siempre en un día. Creo que la inteligencia, ya enriquecida, va entonces de la cabeza a la mano, pero en ese circuito la atención es limitada. Ese es el atractivo de la pintura: la exactitud y el timing.

P. De la cabeza y la mano como claves de la acción inteligente ya se ocupó Aristóteles. Me gustaría que lo relacionara con el dibujo.

R. El dibujo es decisivo pero muy diferente de la pintura. El dibujo es obra de un momento y aunque se pueda borrar, las huellas quedan ahí. La pintura se parece más a la cinematografía, porque siempre puedes seguir trabajando sobre ella, mientras que el dibujo está más cerca de la fotografía: es la imagen de un instante. La pintura permite un trabajo sucesivo sobre la imagen, pero el comienzo es siempre el dibujo. Es el punto de partida. Una línea en pintura puede ser un marco o una sombra -como en Velázquez-, mientras que en el dibujo la línea es trazo, comienzo.

P. Hay en su exposición retratos y cuadros de flores. Entre los retratos, hay figuras anónimas, como Soldado, El hombre de Wiels I, o las imágenes de enfermos tomadas de una revista médica. Son individuos que amaron y sufrieron pero permanecen en el anonimato. Otros, como Secret -retrato de Alfred Speer- o Rumour, parecen ante todo emblemas del poder, ¿hay una doble reflexión sobre el individuo: una se interroga críticamente por su asimilación al poder y otra, humanitaria, que insiste en su desamparo?

R. Puede ser así. Entre los retratos hay figuras emblemáticas, como Rumour o Secret, en el que no está sólo el secreto de Speer sino el del poder que detentó. Estos cuadros son iconos. Los otros hablan del sufrimiento pero también de la violencia. En estos últimos hay claves psicológicas pero que emanan de la misma imagen, y aunque hay en ellos una impronta humanitaria, la reflexión sobre el sufrimiento se hace desde cierta distancia, casi desde la indiferencia. Junto a los retratos, los cuadros de flores son contraste y complemento: es verdad que oponen la ternura a la violencia, pero la mayor violencia es la que está mezclada con ternura.

P. No creo, como dicen, que sea usted pintor de historia, pero pienso que no desdeña la política. No voy a entrar en aspectos ya sabidos, como su rechazo al nacionalismo o su difícil infancia en un hogar donde la madre procedía de la Resistencia holandesa mientras la familia paterna, belga, colaboró con los nazis. Lo que me interesa es que la carga política que advierto en sus cuadros deriva de la imagen, sin mediar alegato, sea señalando la violencia o al construir iconos del poder más allá de la ideología: Rumour alude tanto a Adenauer como a Mitterrand.

R. No creo que sea pintor de historia. Político… puede ser. Cierto arte político incluye desde el principio un elemento ideológico y aun surge de él. Entonces no es arte sino propaganda. Pero puede que en el proceso de elaboración se incorporen a la imagen aspectos políticos porque en realidad forman parte del problema que la constituye. El cuadro entonces no se ve como un discurso político, sino como una imagen que por sí posee implicaciones políticas. Hay algo más: la política en cierto momento abandona metas específicas porque, como compromiso, debe conjugar intereses diversos. El arte no. El arte es ante todo posicionamiento. Me interesan los artistas que, cada uno a su modo, se posicionan, como Manet, Velázquez, Goya o El Greco.

P. Hay en sus retratos una fuerte relación con la imagen cinematográfica y con la del cartel, como en El hombre de Wiels, el magrebí sin nombre cuyos restos se encontraron al construir en Bruselas ese centro de arte.

R. De 1981 a 1985 no hice pintura sino cine. Dejé la pintura porque se había convertido para mí en algo demasiado existencial, casi doloroso. En el cine, en la elaboración cinematográfica aprendí algo que me permitió volver a la pintura: el distanciamiento de la obra. Conseguir cierto distanciamiento de la imagen es característico de la pintura. Esto me lo enseñó el cine. En el retrato de la mujer enferma, hay un encuadre propio del cine y un énfasis, que aumenta levemente algunas partes de la imagen, característico de la edición cinematográfica. Me he movido además entre dos mares: Gerhard Richter, que parte de la imagen fotográfica, y Andy Warhol, que legitimó la imagen impresa y no negaba esa cualidad a sus obras sino que la fomentaba. La televisión, por último, ha bombardeado a mi generación en auténtica sobredosis, y la televisión permite congelar la imagen haciéndola más dura, más angustiosa. He mamado todo eso y no cabe luchar contra un medio que forma parte de la vida y de la caja de herramientas con que trabajas.

P. En sus cuadros de flores, el distanciamiento es aún mayor que en los retratos y Singing flowers, flores mecánicas que emiten sonidos, recuerda al ready-made. Incluso su idea de la pintura como una cuestión de exactitud y timing recuerda a Duchamp, a su «belleza de indiferencia y pintura de precisión» y al relojismo del ready-made.

R. Marcel Duchamp era más esteta que artista y como buen francés, racionalizaba con exceso las cosas. En las flores, aunque haya un elemento de ternura, también está presente la violencia: algunas están cortadas por el límite del lienzo y otras, amenazadas por el cambio climático. Por otra parte, aunque tengan una diferencia formal con los retratos (éstos se expanden hasta llenar todo el lienzo y las flores se contraen hasta quedar sólo en el centro), las flores están sometidas a la abstracción: unas son mecánicas y otras, meros símbolos. Quizá estas últimas remitan al Bosco, pero las mecanizadas podrían recordar la imagen deshumanizada del Desnudo bajando la escalera. Lo que más me interesa de su apreciación (nunca había pensado en ello) es la relación entre el distanciamiento, la exactitud y el timing con que pretendo hacer mi pintura y las observaciones de Marcel Duchamp.

Luc Tuymans. Retratos y vegetación. Centro de Arte Contemporáneo. Avenida de Alemania, s/n. Málaga. Hasta el 4 de septiembre.

Arte curativo tras los muros del claustro

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta en la Abadía de Santo Domingo de Silos la exposición de ‘medicinal’ de la artista belga Lili Dujourie

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía presenta en la Abadía de Santo Domingo de Silos la exposición de ‘medicinal’ de la artista belga Lili DujourieEn la antecámara de la galería de la abadía de Santo Domingo de Silos, en Burgos, cuelgan dos cortinas de terciopelo verde oliva y granate. Casi de manera escenográfica, reciben al visitante como en un cuadro del pintor flamenco Van Dyck. Es la bienvenida de la artista belga Lili Dujourie a su Naturaleza sabia, la exposición que el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía organiza hasta el 25 de septiembre en la abadía.

Al cruzar el umbral de terciopelo llamado Maagdendale (1982), primera de la serie escultórica que Dujourie comenzó en la década de los 80 cuando abandonó la creación en vídeo, la sala alberga las otras dos partes que completan la exposición. Repartidas en tres mesas, pequeñas figuras de arcilla cocida, modelada a mano simulan hojas y follaje, vértebras de animales y fragmentos de maceta. Pequeñas esculturas que responden al título Initialen der stilte (2007). «Naturalezas muertas que recrean la tensión entre lo efímero que representan, y lo duradero de un material que el hombre ha utilizado durante siglos para fabricar sus utensilios», ha dicho Lynne Cooke, comisaria de la exposición y subdirectora del Reina Sofía en representación de la artista (que no ha podido asistir por estar enferma).

La tercera parte de la muestra se exhibe en una mesa alargada, dividida en pequeños compartimentos en los que Dujourie ha colocado sus Ballade (2011). Obras inspiradas en flores medicinales que la artista ha concebido para este espacio en la Abadía de Silos. Como ha recordado la comisaria Cooke, fueron los monjes, los monasterios, quienes se dedicaron al cultivo de estas plantas a partir de la Edad Media. La artista ha interpretado en papel maché aquellas partes de las flores que servían como remedio. «Se ha alejado del concepto más estético, nostálgico y bello de la planta como se entiende en la cultura occidental, para centrarse en el aspecto más espiritual», apostillaba la comisaria. La apariencia de fragilidad se contrapone con la esencia tan valiosa que encierran estas flores, la propiedad curativa.

Dujourie no solo le ha hecho un guiño al trabajo de los monasterios, sino en concreto a la botica del siglo XVII de la abadía que administraba remedios a la congregación benedictina. El Padre Abad, presente en la inauguración, ha recogido el guante y ha hecho las veces de guía en esta farmacia que mantiene en su rebotica los ungüentos que se utilizaban antaño. La sala en la que se atendían las peticiones mantiene la atmósfera de la época. Mientras el monje muestra la botica, el canto gregoriano se cuela entre los estantes de las paredes se pueblan de vasijas de cerámica de Talavera de la Reina a buen recaudo tras altas cristaleras, además de toda clase de libros de farmacia e historia natural.

Ana Marcos, Burgos: Arte curativo tras los muros del claustro, EL PAÍS, 9 de junio de 2011

Rembrandt y Degas, dos jóvenes artistas frente a frente en el Rijksmuseum de Ámsterdam

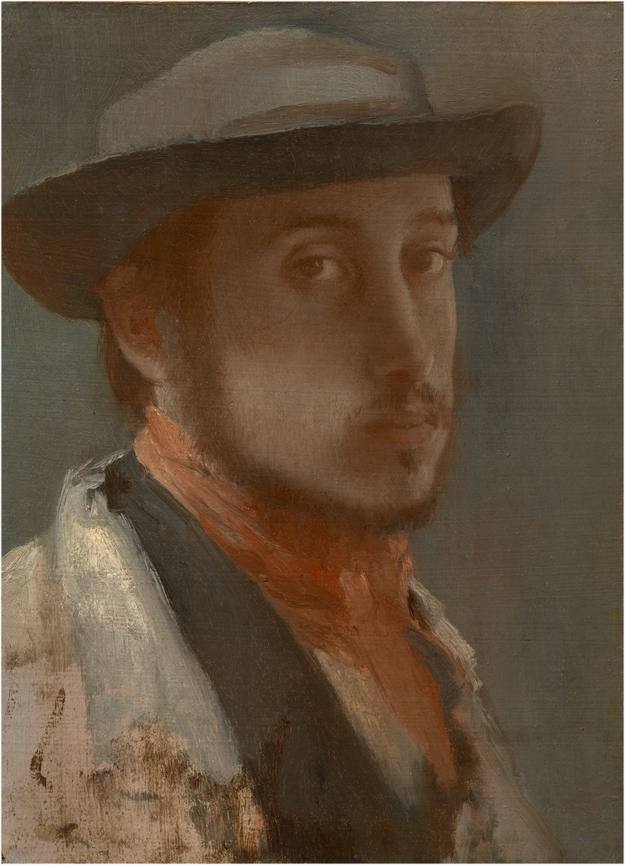

«Rembrandt y Degas. Dos jóvenes artistas» es la primera exposición que se centra en la influencia que Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) causó en Edgar Degas (1834-1917) y que pondrá de manifiesto a través de una serie de autorretratos realizados por ambos artistas en su juventud. Serán más de una veintena de obras, alguna de ellas nunca vista en público, que se expondrán frente a frente, cara a cara, en el mayor museo de Holanda desde el 1 de julio al 23 de octubre.

La muestra, que viajará después a The Clark Institute de Massachussetts y al Metropolitan de Nueva York, se encuadra dentro de las exposiciones que anualmente dedica el Rijksmuseum para mostrar cómo los maestros de la Edad de Oro holandesa inspiraron a los artistas posteriores -en 2010 tuvo gran éxito la dedicada a Jan Steen y Miró-. En esta ocasión, se centrará en cómo el joven Degas fue fuertemente influenciado por los autorretratos del joven Rembrandt, cuando ambos rondaban los 23 años y comenzaban a forjar sus brillantes carreras.

Justo con esa edad, en 1857 y durante su estancia en Italia para formarse, Degas hacía una copia de Joven con gorra de terciopelo de Rembrandt y dejaba constancia de su admiración por el pintor holandés. También hizo copias de los grabados La muerte de la Virgen y Tres figuras orientales (Jacob y Lagan) e inclusó se inspiró en la celebérrima Ronda de noche para un retrato de grupo.

Una influencia curiosa

De cualquier manera, el interés de Degas por Rembrandt, que se despertó en ese viaje, resulta «intrigante», según la experta y conservadora del Rijksmuseum Jenny Reynaerts, si se tiene en cuenta que el maestro holandés no seguía el canon académico y que no era objeto de estudio en Italia. Esto llegó incluso a preocupar al padre de Degas.

El francés, como era norma general para la formación de artistas, viajó a Italia en 1856 y permaneció allí (en Napoles, Roma y Florencia) tres años para estudiar la escultura clásica y la pintura de los siglos XIV al XVI, pero sorprendentemente realizó una serie de grabados y autorretratos inspirados en los de Rembrandt.

Este gusto por el maestro holandés, cuya obra tuvo oportunidad de conocer en el Louvre y en colecciones privadas de un amigo de su padre, le vino probablemente influenciado por sus encuentros en Roma con el grabador Joseph Gabriel Tourny y el pintor Gustave Moreau.

Y esta inspiración es palpable en su experimentación y variación de las poses y con el uso de la luz y de la sombra que existe en sus autorretratos de juventud y que se muestran en la exposición.

Para la conservadora del Rijksmuseum, el interés en Rembrandt surgió en Degas como un «acto de rebeldía de un joven artista buscando su madurez» y, aunque tras conocer a Manet y otros pintores modernos con los que descubrió el impresionismo se alejó de los grandes maestros y del anti-academicismo, su interés en el grabado y en Rembrandt se mantuvo a lo largo de su vida. De hecho, Jenny Reynaerts insinúa que las famosas series de desnudos de Degas pueden tener su inspiración en Betsabé en el baño, que Rembrandt pintó en 1654. Pero esa es otra historia.

El Hermitage exhibe hasta septiembre joyas de la pintura barroca andaluza

Desde hace una semana, 24 joyas de la pintura barroca de los museos andaluces cuelgan en la Sala de las Doce Columnas del Hermitage de San Petersburgo, dentro de la programación del Año Dual España-Rusia, y sin embargo en Andalucía este hecho ha pasado prácticamente desapercibido a la luz del mutismo con que la Consejería de Cultura ha despachado este tema, sin presentaciones previas de los lienzos o de los puntos del acuerdo de este préstamo internacional.

Desde hace una semana, 24 joyas de la pintura barroca de los museos andaluces cuelgan en la Sala de las Doce Columnas del Hermitage de San Petersburgo, dentro de la programación del Año Dual España-Rusia, y sin embargo en Andalucía este hecho ha pasado prácticamente desapercibido a la luz del mutismo con que la Consejería de Cultura ha despachado este tema, sin presentaciones previas de los lienzos o de los puntos del acuerdo de este préstamo internacional.

Bajo el título Diálogos. Obras singulares de la pintura barroca en los museos de Andalucía, el museo ruso exhibe desde el pasado día 24 hasta el 25 de septiembre cuadros pertenecientes a las colecciones de los Museos de Bellas Artes de Córdoba, Granada y Sevilla y del Museo de Cádiz, con ejemplos de la pintura de maestros como Murillo, Alonso Cano, Valdés Leal, Zurbarán o Sánchez Cotán. La exposición, que engrosa la completa programación de muestras y eventos del Año Dual, está organizada por la Consejería de Cultura y patrocinada y producida por el Patronato de la Alhambra y el Generalife.

La cita, que viene a redundar en el interés creciente de los museos internacionales por el Barroco andaluz y español -como ya constató la exposición Lo sagrado hecho real, que pudo verse en Londres y Washington- deja en el aire la cuestión de si la Junta recibirá a cambio, próximamente, la visita de una exposición de piezas procedentes del Hermitage, como sí ha logrado acordar el Prado. De hecho, el Año Dual España-Rusia se inauguró con la exposición El Prado en el Hermitage, en la que, hasta el pasado 29 de mayo, se vieron 66 piezas de los fondos del museo madrileño en la pinacoteca rusa, y tendrá su viaje de vuelta en la muestra El Hermitage en el Prado (del 8 de noviembre de 2011 al 25 de marzo de 2012).

De lograrse un acuerdo con el museo ruso, el Bellas Artes de Sevilla podría reforzar su programación -y a su vez su vocación internacional- tras uno de los años más pobres de su historia reciente, donde ha sido la discutida exposición con los fondos de la colección Bellver la única que ha salvado los trastos de la programación sevillana en el curso 2010-2011.

Este medio ha tratado sin éxito de obtener información sobre este préstamo del que tampoco se informa en el portal de museos de Andalucía ni en la web de la Consejería de Cultura. La anterior colaboración del Gobierno andaluz con el Hermitage, junto con otras 30 instituciones, fue la exposición Matisse y la Alhambra (1910-2010), gran protagonista de la pasada temporada en el Bellas Artes de Granada, que reconstruyó el viaje que hizo a España el pintor francés en diciembre de 1910 y su fascinación por el arte musulmán y la luz del sur.

Los grandes maestros

Los museos de Andalucía gestionados por la Junta conservan algunos de los ejemplos más bellos de la pintura barroca, sobre todo, procedentes de las iglesias y conventos desamortizados durante el siglo XIX. En la página web del museo ruso se destaca la exposición en el edificio New Hermitage de este conjunto como «la edad de oro de la pintura española», referente a las obras del siglo XVII. Y Andalucía, prosigue el anuncio, «es una región del sur de España que tiene una rica tradición artística, con pintores tan famosos como Juan Sánchez Cotan, Alonso Cano, Bartolomé Esteban Murillo, Juan de Valdés Leal y el propio Zurbarán».

La introducción a la muestra hace referencia a la palabra «diálogos», que da título a la exhibición, al hilo de «un grupo de artistas que pese a proceder de la misma parte del país -Andalucía- y al mismo periodo, reflejan su propia interpretación del mismo tema, lo que conduce a una especie de diálogo entre los artistas» y «también refleja esta pintura la conversación entre el hombre y Dios».

Con esta base, la muestra comisariada por el investigador Ludmila L. Kayan se ha articulado en cuatro secciones temáticas: Mater Amantísima; Vidas ejemplares. Santos, ascetas y místicos; Encuentros con lo divino y De lo sagrado a lo profano. El recorrido parte así del aspecto más humanizante de la figura de la Virgen María, entre su faceta más tierna como madre y más trágica, ante la pérdida del hijo. Destacan aquí las obras La Virgen del Rosario de Zurbarán, La Virgen con San Juan y las Marías camino del Calvario, de Valdés Leal (Bellas Artes de Sevilla) o Lamentación sobre Cristo muerto de Felipe Gómez de Valencia (Bellas Artes de Granada). De las vidas ejemplares de santos se ensalza el cultivo del espíritu de los ascetas y el contacto directo con Dios de la mística. Así, la tercera sección sobre el encuentro con lo divino trata la dificultosa irrupción técnica de lo terrenal y lo celestial. Aquí podría señalarse como claro ejemplo el cuadro San Jerónimo penitente en el desierto, de Alonso Cano. Cerrando este especial recorrido por el Barroco de los museos andaluces, y como contrapunto a la faceta religiosa, la pintura barroca también se manifestó, aunque de manera poco numerosa, en obras de gran calidad con temas como de naturalezas muertas, alegorías o los retratos de escenas cotidianas. De las piezas que han viajado a Rusía sobresalen El aguador niño de Núñez de Villavicencio (Museo de Sevilla) o los célebres bodegones de Sánchez Cotán.

El Prado mira a la naturaleza

Al hombre le ha costado desaparecer de la escena muchos siglos. Sólo cuando el pintor se dio cuenta de que detrás de la figura humana había una inmensa naturaleza convirtió al paisaje en género y no en excusa. Hubo que esperar hasta el siglo XVII para que la imagen antropocéntrica quedara supeditada a las lecciones morales de unos paisajes majestuosos tomados del natural. El centro del origen del paisaje como género fue Roma, que entre los años 1600 y 1650 fue el centro de intercambio de las ideas de artistas italianos, franceses, holandeses, alemanes y españoles trabajando sobre este tema.

«Fue un laboratorio de experimentación, como hoy lo es Nueva York«, explicó ayer el director del Museo del Prado, Miguel Zugaza, durante la presentación de la exposición Roma. Naturaleza e ideal. Paisajes 1600-1650, que se inaugura el próximo 5 de julio y se clausura el 25 de septiembre. Como dicen desde el propio Prado, es la primera vez que se aborda el nacimiento del interés por el paisaje en la pintura.

Organizada junto al Museo del Louvre de París y la Réunion des Musées Nationaux, la muestra, que pasó antes por el Grand Palais de París, cuenta con los ejemplos de las figuras capitales que trataron el género: Annibale Carracci, padre del género, Claudio de Lorena y Nicolas Poussin. Junto a ellos, una extensa corte de pintores de segunda fila que ensayaron soluciones de primera clase, como Domenichino y los alemanes Goffredo Wals y Adam Elsheimer. Y, por supuesto, Diego Velázquez, con una de las dos vistas que trazó a vuela pluma de la Villa Medici.

20 de los 36 artistas reunidos nacieron fuera de Italia y sólo dos eran oriundos de Roma: en 50 años la ciudad fue testigo de la mayor población de pintores por metro cuadrado, movidos por la naturaleza y por los mecenas apasionados por el nuevo gusto: el paisaje. La naturaleza organizada y solemne, construida a modo arquitectónico, como un marco de la acción histórica, pasó a figurar en las residencias de los grandes patronos. «Roma fue el lugar en el que se concentró el talento occidental, donde surgió el gusto por la pintura del natural que llegó hasta Felipe IV», dijo Zugaza, que apuntó cómo el monarca también se sumó a la moda y encargó la decoración con vistas del natural para las paredes del Palacio del Buen Retiro.

Esta sección, enmarcada en una atractiva sala de fondo rojo, cobra en la sede del Prado una mayor importancia que en la muestra del Grand Palais París, como es lógico. Felipe IV encargó a Roma desde 1635 un considerable número de paisajes: los artistas estaban obligados a adaptar sus maneras a unas medidas concretas, dictadas por la arquitectura del edificio y los deseos del rey. Así que se demandaron cuadros de un formato inusual, a una escala monumental. Además, la visión horizontal la propia para recoger el paisaje se altera, y tanto Claudio de Lorena como Poussin, entre otros, tuvieron que recurrir a elementos arquitectónicos para encajar sus paisajes en aquellas composiciones tan verticales.

La monumental ambientación de Paisaje con el embarco en Ostia de santa Paula Romana (1639), con un ambiente palaciego idílico, cuenta con las características habituales de este género, como explica el comisario de la exposición Andrés Úbeda de los Cobos, jefe de Conservación de Pintura Italiana y Francesa del Museo Nacional del Prado: «La intensa luz dorada que ciega al espectador desde el último plano de la composición o la secuencia de edificios que, en ciertos casos, remiten a modelos reales como la Villa Medici o el faro de Génova, el cual constituye en este caso la referencia arquitectónica en la línea del horizonte».

Pero el extraordinario recorrido de 84 pinturas y 19 dibujos, dispuesto en orden cronológico, arranca con el inventor del género: Annibale Carracci (1560-1609), que ya en El sacrificio de Abraham (1599) demuestra sus intenciones al desplazar al resto de los motivos que no sean la propia naturaleza a una esquina de la composición. La narración bíblica queda en un segundo plano, a pesar de su dramatismo, a un tamaño minúsculo en contraste con el enorme escenario.

«En la Roma del siglo XVII fueron sumamente raros los cuadros pintados al aire libre. Sin embargo, la mayoría de los pintores de paisajes, de Annibale Carracci a Gaspard Dughet, dibujaron sin descanso la naturaleza y las ruinas de los alrededores de Roma. Solían realizar estos estudios al natural y retocarlos después en el taller. Aunque no siempre acababan convertidos en cuadros, desempeñaron un papel creciente en la génesis de la pintura del paisaje», explica el comisario en el catálogo para aclarar que estos pintores sometieron la naturaleza a un proceso de idealización. Por eso contrastan tanto las visiones finales de los apuntes a pluma sobre papel de los mismos.

La pintura de naturaleza alcanza una dignidad comparable a la de historia y el espacio adquiere una escala monumental. Como dijo Gabriele Finaldi, director adjunto del Prado, «Roma se convirtió en una nueva forma de ver y concebir el paisaje«. Y destacó todas las formas en las que muta el género en tan sólo 50 años: el naturalista, el teatral, el épico, el historicista, el moral o el sublime y aterrador, que más tarde desarrollará el Romanticismo. Incluso el paisaje mitológico que desarrolló Nicolas Poussin (1594-1665), como la ninfa y los sátiros, reproducida en la página anterior: «No existe ninguna otra pintura romana de la primera mitad del siglo XVII que muestre a una figura femenina dándose placer en solitario (lo mismo que hace el sátiro escondido tras el árbol)», explica la especialista Patrizia Cavazzini. Con toda probabilidad este tipo de cuadros se exponían tapados por una cortina.

«Es el artista con un mayor aporte intelectual, capaz de las mayores sorpresas», explicó Úbeda de Cobos. «Poussin incorporó la pintura moral a los paisajes, la de los valores éticos y sociales, que anticipa los valores narrativos con una vigencia de tres siglos», en relación a la pintura Paisaje con los funerales de Foción.

En la época de los manifiestos, Roma. Naturaleza e ideal. Paisajes 1600-1650 tiene algo de proclama: «Para asombrar y enseñar», resume Miguel Zugaza para reivindicar un género «tan olvidado como fundamental». Coin-cide con él Andrés Úbeda, quien subrayó «una visión accidental y fotográfica del paisaje«, de soberbios y desconocidos artistas como el citado Wals. Precisamente, lo asombroso se encuentra en la letra pequeña, en los ejercicios de precisión, en las dimensiones mínimas de las tablas, en la cercanía con estas pinturas fundamentadas en el detalle y la miniatura, donde la representación de la naturaleza adquiere una amplitud inédita.

Peio H. Riaño, Madrid: El Prado mira a la naturaleza, Público, 2 de julio de 2011

Córdoba: la Mezquita

MIS FOTOS DE CÓRDOBA. Diciembre 2006. Pulse encima para agrandar.

| LA MEZQUITA. Mandada construir por Abderramán I en 785 y cuya última ampliación terminó Almanzor en 990. | |||||||||

|

Muro exterior y puertas:

Campanario, antiguo alminar: Maqsura, espacio reservado al Califa y a las personalidades frente al Mihrab: Mihrab, espacio en medio del muro de la quibla donde se coloca el Corán: . |

Haram o sala de oración:

Maqueta del Museo vivo de Al-Andalus: . . |

||||||||

.

Lisboa: varias imágenes

MIS IMÁGENES DE LISBOA. Pulse encima para ampliar.

| (La Catedral, el Monasterio de los jerónimos, la Torre de Belén en otras entradas) | |||||||||

| Tranvías:

Castillo de San Jorge: Puente 25 de abril: Elevador de Santa Justa: . |

Monumento a los descubrimientos:

.. Arco de la calle Augusta desde la Plaza del comercio:

Estatua de José I en la plaza del Comercio:

Calle Augusta: . |

||||||||

.

Mérida romana

MIS IMÁGENES DE MÉRIDA. Pulse encima para ampliar.

| MERIDA: El teatro, el puente, el templo de Diana y el arco de Trajano se construyeron en época de Augusto (27 a.C. y 14 d.C). El teatro se reformó en época de Trajano (98-117). El acueducto de los milagros se construyó durante el siglo I. | |||||||||

|

Templo de Diana: . |

. . Puente romano: . |

||||||||

.

Alicante

MIS IMÁGENES DE ALICANTE. Pulse encima para ampliar.

| . | |||||||||

| Puerto de Alicante: Paseo de la Explanada: . Paseo de Canalejas: Paseo de la playa de El Postiguet: . |

Castillo de Santa Bárbara: . Alicante desde el castillo:

Gaviota en el castillo: Parque de El Palmeral: Cabo de Santa Pola desde la playa de San Gabriel: Barrio de San Gabriel desde el muelle |

||||||||

.

.

.