Una investigación del director de fotografía José Luis Alcaine

fija en ‘Adiós a las armas’, de Frank Borzage, la inspiración de la

composición del cuadro

Pablo Picasso no pasaba por su mejor momento cuando pintó en mayo de 1937 el

Guernica. La

Guerra Civil destruía España y la II Guerra Mundial estaba a las

puertas de asolar Europa. La insistencia del Gobierno de Negrín le

empujó a aceptar el encargo para el Pabellón Español de la Exposición

Internacional de París. «Si tenemos a Picasso en cuerpo y alma, el

impacto será mayor que una batalla ganada en el frente a los fascistas»,

le atribuyen al último presidente de la República. No se equivocó, el

impacto del lienzo de 349,3 por 776,6 centímetros fue enorme. Aún hoy,

cuando se cumplen tres décadas de su llegada a España el 10 de

septiembre de 1981, sigue incrustado en la retina de nuestro tiempo.

Pero el Guernica y su simbología, sobre la que el pintor jamás

quiso pronunciarse, siguen despertando preguntas, elucubraciones e

investigaciones. La última, la del director de fotografía español José

Luis Alcaine, que el próximo 4 de octubre recibirá la Medalla de Oro de

la Academia de Cine precisamente en el Museo Reina Sofía de Madrid,

donde el cuadro se expone desde 1992.

Alcaine, un maestro de la luz que ha trabajado en películas como La piel que habito, de Pedro Almodóvar, o El sur, de

Víctor Erice, cree que la principal inspiración de Picasso fue,

precisamente, el cine. En concreto, una secuencia de poco más de cinco

minutos de la película Adiós a las armas, de Frank Borzage, drama

antibelicista inspirado en la novela de Ernest Hemingway que se estrenó

en París en 1933 y que, fotograma a fotograma, guarda sorprendente

paralelismo con los personajes principales del cuadro. Ni Los fusilamientos del 3 de mayo de Goya ni La matanza de los Santos Inocentes

de Rubens. Alcaine se lanza a una fuente de inspiración tan popular

como el mismo Hollywood en un gesto que, teniendo en cuenta la capacidad

de amplificación de todo lo que rodea al Guernica, promete abrir un debate en el arte.

En un extenso artículo publicado en la revista especializada Cameraman,

Alcaine revela los detalles de un estudio en el que trabaja desde hace

meses. La secuencia, en blanco y negro, narra el éxodo nocturno de

militares y civiles por una carretera que bombardean unos aviones. «Yo

había visto Adiós a las armas a finales de los años sesenta, en

el cineclub de TV2. Pero fue años después, cuando volví a verla en vídeo

en mi casa y salté ante la secuencia de la carretera: ¡era el Guernica!», explica.

A primera vista, tres son las imágenes que nos llevan al cuadro: la

mano blanca de dedos gruesos moribunda en el barro, los caballos

desbocados y la mujer clamando al cielo.

«Empecé a darle vueltas

entonces, era el año 2006. En 2007 rodé cinco películas y aparqué la

idea. No tenía tiempo para nada. Pero desde entonces solo he trabajado

en La piel que habito. Así, pude encontrar el momento para sacar

la secuencia fotograma a fotograma y estudiarla». A la mano blanca y la

mujer clamando al cielo se sumaba el marco vacío de una puerta, un

carrito lleno de ocas blancas, las patas de los caballos, una madre

agarrada a su hijo como una piedad, un hombre tendido en el barro con el

brazo extendido y las llamas, arrinconadas a la izquierda de un

fotograma de aire infernal.

Ya se había apuntado la influencia de El acorazado Potemkin (1925)

en el cubismo de Picasso, pero no la de una película que en Europa fue

mal recibida porque su protagonista, Gary Cooper, desertaba por amor y

no por honor. En la novela, Hemingway dedica 80 páginas a la huida del

personaje por carretera, y su deserción final no era por los brazos de

una mujer sino por los horrores de la guerra. El escritor detestaba la

película. «La secuencia de la carretera es extraña: tiene mucha

influencia del cine soviético, con encadenados por todas partes. Es una

película de Hollywood con un momento expresionista que nada tiene que

ver con el resto del metraje».

Una visión fragmentada y violenta que acerca a esa especie de collage de personajes que es el Guernica. «Un collage que tiene mucho de montaje cinematográfico, de planos y primeros planos», apunta Alcaine.

En 1937, cuando Picasso pintó el mural, Adiós a las armas aún

estaba en cartel. «El sistema de distribución de entonces hacía que las

películas estuvieran hasta seis años en sala. Evidentemente, Picasso la

había visto, no solo por su amistad con Hemingway -les presentó

Gertrude Stein- sino porque entonces se iba muchísimo al cine, era el

gran entretenimiento y también la manera de documentarse ante la

realidad. Además, la película fue muy polémica en su día por el final

feliz. No se la pudo perder».

Alcaine subraya que la secuencia

ocurre por la noche, como el cuadro, mientras que el bombardeo de

Guernica fue a pleno día. «Pero, además, el cuadro tiene un claro

movimiento de derecha a izquierda, igual que los personajes de la

película, siempre en el eje de derecha a izquierda». Esa carretera

infernal que reproduce la película desprende el mismo infierno y el

mismo movimiento. «Pero cuidado», puntualiza, «es en los personajes

estáticos donde se ve la coincidencia. Es cuando se para la acción

cuando reconocemos a los integrantes del cuadro».

Otro dato

sorprendente es que los animales que aparecen en la secuencia de la

carretera sean caballos y ocas. Ambos, presentes en el mural. Para el

toro, el director de fotografía tiene su propia interpretación: «Esa

figura me hizo saltar una noche de la cama y correr al ordenador, era el

último cabo suelto de mi teoría. ¿A quién mira el toro? Nos mira a nosotros. Me desvelé. Puse a su lado Las Meninas y

vi la misma mirada de Velázquez. El toro, como han apuntado algunos,

jamás podría ser Franco. El toro es un animal noble y el propio Picasso

ya se había representado alguna vez a sí mismo como ese animal. Él se

pone en el mismo plano que Velázquez en Las Meninas, un cuadro,

que como nos ocurre a todos los que estamos obsesionados con las

imágenes, también le obsesionaba». Alcaine se ríe entonces al escuchar

su entusiasmo y resume su descubrimiento con un dicho italiano: «Se non è vero, è ben trovato». Si no es cierto, está bien visto.

El minotauro, tierno y al mismo tiempo amenazador, hace su primera aparición en esta serie y se convertirá luego, en un tema recurrente que figura en el célebra ‘Guernica’. «Los dibujos de la serie Vollard conducen directamente al Guernica», ha explicado también Stephen Coppel.

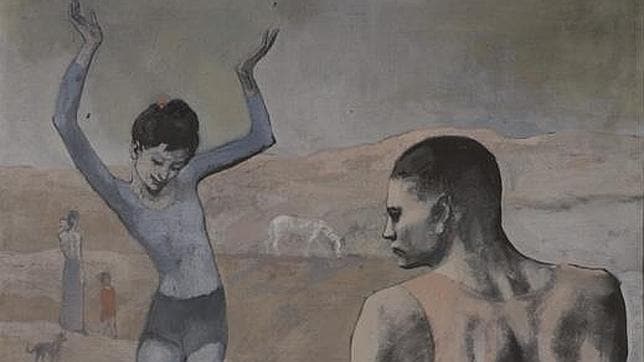

El minotauro, tierno y al mismo tiempo amenazador, hace su primera aparición en esta serie y se convertirá luego, en un tema recurrente que figura en el célebra ‘Guernica’. «Los dibujos de la serie Vollard conducen directamente al Guernica», ha explicado también Stephen Coppel. Hay algo enorme y milagroso en ver surgir un velázquez de un cajón de embalaje. Cuatro o cinco personas en bata blanca asistían al acontecimiento como un equipo de médicos y enfermeras dispuesto a intervenir. A pocos metros se colgaba con las precauciones necesarias Descanso en la huida a Egipto de Nicolas Poussin. El maestro francés ha sido una referencia de composición en todos los iconos de la pintura moderna, desde los bañistas de Cézanne a los saltimbanquis de Picasso. La frialdad habitual de Poussin se ve compensada con algunos detalles tiernos. El asno bebe en un pilón, María y el Niño reciben una bandeja de dátiles del tamaño de meloncillos, José sonríe a la mujer que le ofrece un cuenco de agua. El cuadro de Velázquez representa un almuerzo de mendigos y pícaros donde no falta el lujo de un mantel de hilo que valoriza la escena como si fuera un mantel de altar. Es curioso acoger a un velázquez en el Prado. Es como recibir a un miembro de la familia que ha emigrado al extranjero. Uno de los pícaros, con la cabeza rapada al cero para evitar los piojos, levanta el dedo pulgar y sonríe al espectador. A pesar del ambiente despreocupado del almuerzo toda la escena está impregnada de esa indecible melancolía velazqueña que debió ser la melancolía de toda España en la época de los últimos Austrias.

Hay algo enorme y milagroso en ver surgir un velázquez de un cajón de embalaje. Cuatro o cinco personas en bata blanca asistían al acontecimiento como un equipo de médicos y enfermeras dispuesto a intervenir. A pocos metros se colgaba con las precauciones necesarias Descanso en la huida a Egipto de Nicolas Poussin. El maestro francés ha sido una referencia de composición en todos los iconos de la pintura moderna, desde los bañistas de Cézanne a los saltimbanquis de Picasso. La frialdad habitual de Poussin se ve compensada con algunos detalles tiernos. El asno bebe en un pilón, María y el Niño reciben una bandeja de dátiles del tamaño de meloncillos, José sonríe a la mujer que le ofrece un cuenco de agua. El cuadro de Velázquez representa un almuerzo de mendigos y pícaros donde no falta el lujo de un mantel de hilo que valoriza la escena como si fuera un mantel de altar. Es curioso acoger a un velázquez en el Prado. Es como recibir a un miembro de la familia que ha emigrado al extranjero. Uno de los pícaros, con la cabeza rapada al cero para evitar los piojos, levanta el dedo pulgar y sonríe al espectador. A pesar del ambiente despreocupado del almuerzo toda la escena está impregnada de esa indecible melancolía velazqueña que debió ser la melancolía de toda España en la época de los últimos Austrias. El guardián de toda la exposición es un Perro de Paul Potter con mayor presencia que el retrato oficial de la emperatriz en traje de gran gala. Es un perro de aspecto feroz pero flaco y triste, que ha permanecido demasiado tiempo encadenado. El pintor holandés ha firmado su nombre sobre la caseta del perro como si fuera la puerta de su casa. Me pregunto cuál sería en aquel momento su estado de ánimo. Paul Potter es el autor de un famoso cuadro que representa a un novillo de raza, redondo, bien cebado, que se exhibe en el museo Mauritshuis de La Haya. Entre aquel novillo satisfecho y este perro desgraciado algo debió pasar en la vida del artista.

El guardián de toda la exposición es un Perro de Paul Potter con mayor presencia que el retrato oficial de la emperatriz en traje de gran gala. Es un perro de aspecto feroz pero flaco y triste, que ha permanecido demasiado tiempo encadenado. El pintor holandés ha firmado su nombre sobre la caseta del perro como si fuera la puerta de su casa. Me pregunto cuál sería en aquel momento su estado de ánimo. Paul Potter es el autor de un famoso cuadro que representa a un novillo de raza, redondo, bien cebado, que se exhibe en el museo Mauritshuis de La Haya. Entre aquel novillo satisfecho y este perro desgraciado algo debió pasar en la vida del artista.

Pablo Picasso no pasaba por su mejor momento cuando pintó en mayo de 1937 el Guernica. La

Pablo Picasso no pasaba por su mejor momento cuando pintó en mayo de 1937 el Guernica. La

Existe un problema con Picasso: la leyenda. La figura del pintor malagueño está inmersa en una densa niebla que hace imposible una lectura de su valía como artista. Picasso es el mito del arte moderno y el mito dificulta mirar y reconocer la obra. La suya está oculta por capas y capas de aspectos extra-artísticos que acaban por hacerla invisible. Se diría, incluso, que la mayoría de los esfuerzos teóricos para reinterpretar a Picasso son desbordados por la leyenda.

Existe un problema con Picasso: la leyenda. La figura del pintor malagueño está inmersa en una densa niebla que hace imposible una lectura de su valía como artista. Picasso es el mito del arte moderno y el mito dificulta mirar y reconocer la obra. La suya está oculta por capas y capas de aspectos extra-artísticos que acaban por hacerla invisible. Se diría, incluso, que la mayoría de los esfuerzos teóricos para reinterpretar a Picasso son desbordados por la leyenda.