Autor: Enrique Llopis,

Fuente: El País, 22/01/2012

Las secuelas de la Revolución Francesa de 1789 desencadenaron el inicio de la crisis del Antiguo Régimen en España, un periodo caracterizado por las guerras, la debilidad y el derrumbe de muchas de las viejas instituciones, la inestabilidad política y la alteración de la dinámica económica.

Desde un punto de vista macroeconómico, entre 1789 y 1840, año en el que finalizó la primera guerra carlista y se asentó el régimen liberal, se alternaron dos fases expansivas, 1789-1801 y 1815-1840, y una recesiva, entre 1802 y 1814. Este artículo se ocupa esencialmente de la crisis de la década y media inicial del siglo XIX, pero también extiende su mirada al antes y al después.

En cuanto a las fases de crecimiento, resulta aparentemente paradójico que España, de 1789 a 1801 y de 1815 a 1840, obtuviera resultados económicos positivos en momentos de graves contratiempos internos y de cierta desintegración de la economía internacional. La principal clave explicativa radica en que el debilitamiento, primero, y el desplome, después, del Antiguo Régimen facilitaron la incorporación a la labranza de enormes extensiones de tierra.

En la España del XVIII coexistían dos velocidades, dos maneras de crecer

El siglo XIX se abrió con importantes epidemias y malas cosechas

La Guerra de la Independencia abortó la incipiente recuperación

Las colonias americanas prescindieron de la mediación hispana

La ocupación francesa debilitó las instituciones del Antiguo Régimen

La expansión del cultivo de cereal sostuvo el avance entre 1815 y 1850

En la España del siglo XVIII coexistieron dos velocidades y dos modos distintos de crecimiento económico. En los territorios interiores y en las regiones septentrionales, el PIB aumentó a una tasa no superior al 0,5%, el crecimiento tuvo un carácter marcadamente rural, la productividad del trabajo en la agricultura permaneció estancada y los progresos en la especialización y en los tráficos mercantiles fueron modestos.

La España interior estaba lejos de aprovechar plenamente su potencial de crecimiento agrario: muchas zonas se hallaban aún poco colonizadas porque los grandes propietarios territoriales rentistas, las oligarquías locales con importantes negocios pecuarios, los dueños de cabañas trashumantes y la Mesta, grupos que acumulaban bastante poder, estaban interesados en frenar las roturaciones en las tierras municipales.

Por el contrario, en el área mediterránea y en la Andalucía atlántica, el PIB creció a una tasa cercana o algo superior al 1% y la expansión productiva se sustentó, al igual que en otras zonas de Europa occidental, en un cierto incremento de la productividad agraria, en el auge de la economía marítima, en el desarrollo de la protoindustria y en la mayor laboriosidad de la mano de obra familiar. En muchos casos, esa intensificación del factor trabajo fue la respuesta a la caída de los salarios reales y/o al descenso de ingresos netos de numerosas explotaciones agrarias, fruto del incremento de las rentas territoriales y de la reducción de su tamaño ocasionada por la mayor presión de la población sobre los recursos agrarios.

Por consiguiente, las «fuerzas económicas del progreso» (mayor comercio y especialización y pequeños avances tecnológicos) solo resultaban claramente hegemónicas en una parte minoritaria de España; de ahí que nuestro país siguiese divergiendo de Europa occidental en el siglo XVIII.

La década de 1790 fue un periodo de fuertes convulsiones, de desequilibrio financiero del Estado y de crisis sectoriales, pero también de aceleración del crecimiento demográfico y agrario. En la España del siglo XVIII, su último decenio fue, tras el de 1720, el de mayor crecimiento de los bautismos (véase el gráfico 1 basado en una muestra de más de 1.200 localidades). Lo más llamativo de este auge radicó en que fue protagonizado fundamentalmente por regiones que habían registrado una expansión modesta o moderada en el siglo XVIII (Andalucía occidental, Aragón y Castilla-La Mancha). En las zonas interiores, este crecimiento demográfico habría sido inalcanzable sin que simultáneamente se registrara una importante expansión agraria.

El impulso agrícola de la última década del siglo XVIII fue fruto de la necesidad, de los mayores incentivos y de las oportunidades abiertas por el nuevo panorama político. Los granos se encarecieron notablemente en todos los mercados y, además, el diferencial de precios del trigo entre la periferia y el interior se incrementó debido en buena medida a la disminución y a la mayor irregularidad de las importaciones resultantes de las perturbaciones que los conflictos bélicos ocasionaron al comercio exterior desde 1793. De modo que el interior se encontró con una coyuntura favorable para incrementar su participación en el abasto de cereales de la periferia. Además, el cambio de escenario político provocado por la Revolución Francesa indujo a los integrantes del frente antirroturador a moderar su oposición a los rompimientos. El notable incremento de la defraudación en el pago del diezmo, aparte de ser un exponente del inicio de la descomposición del Antiguo Régimen, también constituyó un acicate para ampliar las labores.

La década de 1790 presentó una cara, la expansión demográfica y cerealista, pero también una cruz: fuerte incremento de las tensiones inflacionistas y acusado descenso de los salarios reales, agudización de los problemas financieros de la Monarquía, reducción y mayor irregularidad del comercio exterior y dificultades para todas las economías periféricas que mantenían un apreciable grado de dependencia de los intercambios internacionales.

La recesión de la década y media inicial del siglo XIX estuvo integrada, en realidad, por dos crisis distintas: la ocasionada por las malas cosechas y las importantes epidemias (paludismo, tifus y fiebre amarilla) de principios del Ochocientos, y la desencadenada por la Guerra de la Independencia. Los factores exógenos a la economía y a la sociedad españolas desempeñaron un papel preponderante en dichas crisis, pero los endógenos no fueron ajenos a la magnitud de ambas: primero, la creciente desigualdad en el reparto del ingreso en la segunda mitad del Setecientos había acentuado la precariedad de muchas familias; y, segundo, la elevada mortalidad del periodo también obedeció a la incapacidad de los Gobiernos para paliar escaseces y carestías, y al deterioro del funcionamiento de los mercados y de instituciones asistenciales, como los pósitos, que estaban siendo sacrificadas para evitar el colapso financiero de la Monarquía.

En la España interior de la época moderna, la crisis de mortalidad de 1803-1805 fue, tras la de 1596-1602, la que tuvo un mayor alcance territorial e intensidad. El desastre demográfico de 1803-1805 fue fruto de una crisis de subsistencias muy profunda (el promedio anual del precio del trigo se incrementó, con respecto al de la década precedente, más de un 125%), pero también de una importantísima crisis epidémica. Aparte de la mortalidad catastrófica, también aumentó notablemente la ordinaria en la década y media inicial del siglo XIX. En 25 pueblos de la provincia de Guadalajara, el cociente difuntos/bautizados fue de 0,87 en 1785-1799, de 1,14 en 1800-1814 y de 0,72 en 1815-1829 (véase el gráfico 2).

Las áreas periféricas también tuvieron que afrontar unos importantes contratiempos económicos en los albores del siglo XIX. Las guerras navales, las dificultades y la carestía del transporte marítimo y la crisis agraria y demográfica de los territorios no marítimos provocaron un descenso en el nivel de actividad manufacturera y comercial. Desde 1805, las colonias americanas prácticamente prescindieron de la mediación hispana en sus tráficos exteriores.

La Guerra de la Independencia abortó la recuperación que la agricultura española había iniciado después de 1805. Ahora bien, las secuelas de este conflicto fueron mucho más allá del desencadenamiento de una nueva crisis económica. Entre las principales, han de contabilizarse:

1. Tras la ocupación del país por las tropas francesas, muchas de las instituciones fundamentales del Antiguo Régimen se desmoronaron o quedaron muy debilitadas.

2. El vacío de poder en la metrópoli propició el estallido de movimientos independentistas en buena parte de las colonias americanas.

3. La crisis financiera del Estado absolutista se intensificó extraordinariamente.

4. La sobremortalidad y la merma de nacimientos ocasionadas por la guerra ascendieron a no menos de medio millón de personas.

En el terreno más estrictamente económico, deben mencionarse:

a) Numerosas explotaciones agrarias vieron reducidas sus disponibilidades de fuerza de trabajo y de ganado; de ahí que muchas de ellas tratasen de incorporar mayores cantidades del factor tierra para compensar las pérdidas en los otros factores y restablecer un cierto equilibrio productivo.

b) Los saqueos y las destrucciones de cosechas provocaron daños de consideración en no pocas zonas.

c) Las secuelas del conflicto perjudicaron de un modo especialmente intenso al comercio y a la industria.

d) Los ahorros de los propietarios rurales fueron absorbidos por gravámenes extraordinarios, requisas, suministros y préstamos forzosos a los ejércitos, a la guerrilla y a los municipios. Los más pudientes acumularon unos activos de elevado valor nominal sobre unos concejos cuyo nivel de endeudamiento les impedía atender sus obligaciones financieras, salvo que se desprendiesen de parte de sus todavía extensos patrimonios territoriales. De modo que tales acreedores enseguida se percataron de que solo había una alternativa para recuperar sus contribuciones a la financiación del conflicto bélico: la privatización de tierras municipales.

Es indudable que la Guerra de la Independencia tuvo, en el corto plazo, un impacto económico muy negativo, pero también generó otras secuelas que contribuyeron a inducir, en el medio y largo plazo, cambios en la velocidad y en el tipo de crecimiento económico, en la política comercial y en los niveles de desigualdad.

El mayor potencial de crecimiento agrícola de España, al menos a corto y medio plazo, estribaba en las enormes extensiones de tierras que podían roturarse. Durante la Guerra de la Independencia se crearon condiciones favorables para el estallido de una gran oleada de rompimientos, que se moderó en las etapas de restablecimiento del absolutismo, pero que mantuvo un ritmo relativamente intenso hasta mediados del siglo XIX: tras el hundimiento del Antiguo Régimen, ni las viejas autoridades locales, ni las nuevas pudieron refrenar las ansias de numerosísimos productores agrarios de ocupar y roturar tierras comunales; la desamortización silenciosa de tierras municipales facilitó los rompimientos de extensas áreas de pastizales y bosques; y, el incremento de los precios de los granos también constituyó un acicate para extender los cultivos cerealistas.

Una vez concluido el conflicto, la recuperación demográfica fue inmediata e impetuosa, sobre todo en las regiones cerealistas meridionales. El vigor de ese proceso obedeció al fuerte crecimiento del producto agrícola, pero también al relativamente reducido nivel de la mortalidad entre 1815 y 1830. De 1820 a 1850, la población española creció al 0,9% y la europea al 0,81%. Las estimaciones de Álvarez Nogal y Prados de la Escosura apuntan a que, entre 1787 y 1857, el PIB y el PIB por habitante se expandieron a una tasa cercana al 1% y a otra superior al 0,2%, respectivamente. Es indudable, pues, que el conflicto con los franceses también entrañó una ruptura en el ámbito económico: nunca antes la población y el PIB habían crecido tan velozmente en España como lo hicieron entre 1815 y 1850.

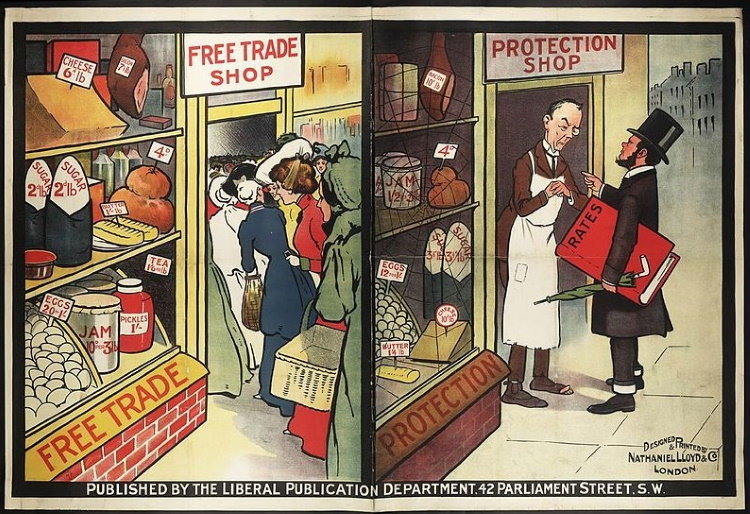

El impulso agrícola posterior a 1815 tuvo tres pilares esenciales: la marea roturadora, el rápido crecimiento de la población y la implantación y pervivencia de una política comercial prohibicionista en materia de cereales. Varios factores nos ayudan a entender por qué España adoptó en 1820 tal política comercial y por qué la mantuvo tantos años:

1. La oleada de proteccionismo enérgico en la que estuvieron involucrados numerosos países europeos y Estados Unidos, países que habían impulsado procesos de sustitución de importaciones entre 1793 y 1815.

2. La necesidad de defender una nueva e importante actividad cerealista de la competencia exterior en los mercados litorales una vez concluidas las guerras napoleónicas, nueva actividad que se había desarrollado en periodos de precios absolutos y relativos de los granos muy altos.

3. El régimen liberal, necesitado de ampliar su base social, utilizó el prohibicionismo cerealista para frenar el descenso de las rentas agrarias y de los precios agrícolas, lo que tornó más atractivas las compras de las tierras desamortizadas.

4. Los propietarios y cultivadores de tierras de cereal contaron con el decidido apoyo de los industriales catalanes en la defensa del prohibicionismo.

5. La pérdida de las colonias americanas originó un fuerte deterioro de las cuentas externas y un drástico cambio en el panorama monetario (del intenso crecimiento del stock de oro y plata en el periodo 1770-1796, se pasó a una fase de descenso apreciable del mismo). Los sucesivos Gobiernos tuvieron que emprender una política de reequilibrio de la balanza de pagos y el prohibicionismo constituyó un instrumento esencial de la misma.

La presión que el prohibicionismo ejerció sobre los precios de los cereales resultó clave para la formidable extensión de los cultivos en la primera mitad del siglo XIX, pero otros factores también contribuyeron a la aceleración del crecimiento económico: la notable ampliación del mercado nacional derivada, ante todo, del intenso auge demográfico; el impulso en la urbanización desde la década de 1820; el modesto incremento de la productividad en la agricultura; los avances en la integración de los mercados; el inicio de la industrialización catalana, y el dinamismo de la demanda exterior de productos agrarios mediterráneos y de minerales a medida que tomaba cuerpo la industrialización europea.

El balance económico del periodo 1815-1850 presenta luces y sombras. Por un lado, el crecimiento se aceleró fuertemente con respecto a las fases precedentes y la distribución del ingreso se tornó menos desigual (entre 1788-1807 y 1815-1839, la ratio renta de la tierra/salarios agrícolas descendió un 21% y un 28% en Navarra y Castilla la Vieja, respectivamente). En contrapartida, España, pese a su impulso económico, se alejó de Europa; el prohibicionismo perjudicó a las regiones exportadoras, sobre todo a Valencia, Murcia y a la Andalucía marítima; y, además, el modelo de crecimiento de después de la Guerra de la Independencia tenía una fecha de caducidad cercana: la expansión agraria se debilitó a medida que iba completándose el proceso colonizador y que empeoraban las condiciones de acceso a la tierra; de hecho, a finales de la década de 1850 ya se hallaba prácticamente agotado.

Sin embargo, nuestro país no acabaría en el callejón sin salida al que parecía abocado: merced en buena medida a los ferrocarriles, en los que los capitales, la tecnología y el capital humano foráneos fueron trascendentales, y a la creciente demanda exterior de minerales y de distintos productos agrarios mediterráneos, especialmente de vinos, España pudo ir deslizándose hacia un nuevo modelo de crecimiento económico en el que el cultivo del cereal, actividad en la que España no tenía ninguna ventaja comparativa, dejó poco a poco de tener una hegemonía tan nítida y en el que los cultivos mediterráneos, las actividades urbanas, el comercio exterior y, en general, las relaciones económicas internacionales ganaron protagonismo.

Las lecciones del pasado decimonónico apuntan en la misma dirección que las del siglo XX: los vientos europeos fueron cruciales para derribar el Antiguo Régimen (aunque para ello el país sufriera un conflicto bélico muy costoso en vidas y recursos), primero, y para dar un nuevo impulso al crecimiento económico español, más tarde, desde que comenzó a agotarse el modelo que había tenido uno de sus pilares esenciales en el prohibicionismo cerealista y algodonero. La historia contemporánea evidencia, pues, el grave error que el aislacionismo ha entrañado para nuestro país.