Autor: EDMUNDO FAYANAS ESCUER

Fuente: Nueva Tribuna 4/12/2020

Arnold nació en Norwich, el catorce de enero del año 1741, en el estado de Connecticut, como súbdito británico. Era el segundo de los seis hijos de Benedict Arnold y de Hannah Waterman King.

Su nombre fue elegido en honor a su bisabuelo Benedict Arnold, uno de los primeros gobernadores de la Colonia de Rhode Island. El padre de Arnold era un exitoso hombre de negocios y la familia se cambió a los barrios ricos de Norwich. Fue inscrito en una escuela privada en las cercanías de Canterbury, con el objetivo de que eventualmente asistiera a la Universidad de Yale.

Sin embargo, la muerte de sus hermanos dos años después puede haber contribuido a un declive en la fortuna familiar, ya que su padre comenzó a beber. Cuando tenía catorce años, no tenía dinero para pagar su educación privada.

En Norwich, en el estado de Connecticut, la ciudad natal de Arnold, alguien escribió “el traidor” junto a su registro de nacimiento en el ayuntamiento, y todas las lápidas de su familia han sido destruidas excepto la de su madre

SUS PRIMEROS AÑOS DE VIDA

El alcoholismo y la mala salud de su padre le impidieron enseñarle a Arnold en el negocio mercantil familiar. Sin embargo, las conexiones familiares de su madre le aseguraron un aprendizaje con sus primos Daniel y Joshua Lathrop, quienes operaban un exitoso boticario y comercio de mercancías en general en Norwich. Su aprendizaje con los Lathrops duró siete años.

Arnold estaba muy unido a su madre, que murió en el año 1759. El alcoholismo de su padre empeoró después de su muerte, y el joven asumió la responsabilidad de mantener a su padre y a su hermana menor. Su padre fue arrestado en varias ocasiones por embriaguez pública, su iglesia le negó la comunión y murió en el año 1761.

Arnold se sintió atraído por el sonido de las baterías de artillería en el año 1755 e intentó alistarse en la milicia provincial durante la guerra francesa e india, pero su madre se negó al permiso.

Cuando tenía dieciséis años, se alistó en la milicia de Connecticut. Se dirigió hacia Alban, Nueva York y Lake George. Los franceses habían sitiado Fort William Henry en el noreste de Nueva York, y sus aliados indios habían cometido atrocidades después de su victoria. La noticia del desastroso resultado del asedio llevó a la compañía a cambiar y Arnold sirvió solo durante trece días.

SUS NEGOCIOS

Arnold se estableció como farmacéutico y librero en New Haven, Connecticut, en el año 1762 con la ayuda de los Lathrops. Trabajó duro y tuvo éxito, y pudo expandir rápidamente su negocio.

Se asoció con Adam Babcock en el año 1764, que era otro joven comerciante de New Haven. Compraron tres barcos comerciales, utilizando las ganancias de la venta de su propiedad y establecieron un lucrativo comercio en las Indias Occidentales.

Durante este tiempo, Arnold llevó a su hermana Hannah a New Haven y la estableció en su botica para administrar el negocio en su ausencia. Viajó extensamente a través de Nueva Inglaterra y desde Quebec hasta las Indias Occidentales, a menudo al mando de uno de sus propios barcos.

En uno de sus viajes, se batió en duelo en Honduras con el capitán de un barco británico, que lo había llamado “maldito yanqui, desprovisto de buenos modales o de los de un caballero”. El capitán resultó herido en el primer tiroteo, y se disculpó cuando Arnold amenazó con apuntar a matar en el segundo.

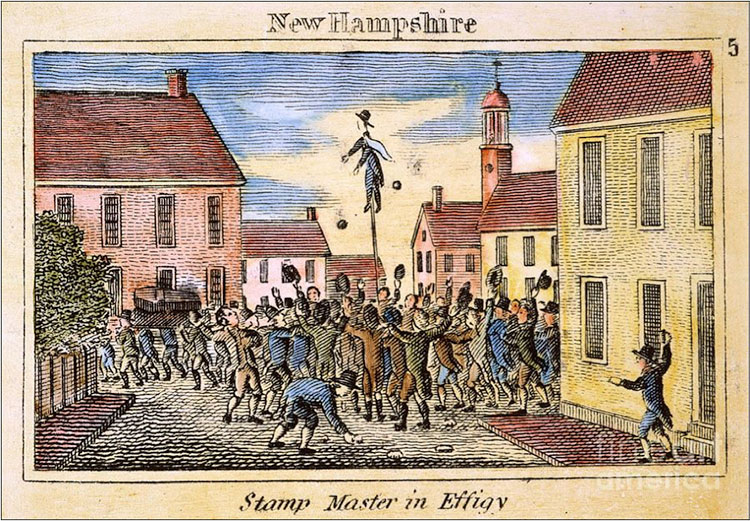

La Ley del Azúcar del año 1764 y la Ley del Sello del año 1765 restringieron severamente el comercio mercantil en las colonias. La Ley del Timbre impulsó a Arnold a unirse al coro de voces de la oposición y también lo llevó a unirse a los Hijos de la Libertad, una organización secreta que abogaba por la resistencia a esas y otras medidas parlamentarias restrictivas.

Arnold inicialmente no participó en ninguna manifestación pública pero, como muchos comerciantes, continuó haciendo negocios abiertamente desafiando las leyes parlamentarias que legalmente equivalían al contrabando.

Se enfrentó la ruina financiera, endeudado con acreedores, que difundieron rumores de su insolvencia, hasta el punto de que emprendió acciones legales contra ellos.

Arnold y miembros de su tripulación dieron una paliza a un hombre sospechoso de intentar informar a las autoridades en la noche del veintiocho de enero del año 1767, sobre el contrabando de Arnold.

Fue condenado por alteración del orden público y multado con una cantidad relativamente pequeña de cincuenta chelines. La publicidad del caso y la simpatía generalizada por sus puntos de vista, probablemente contribuyeron a la leve sentencia.

El veintidós de febrero del año 1767, Arnold se casó con Margaret Mansfield, hija de Samuel Mansfield, el sheriff de New Haven y miembro de la Logia Masónica local. Su hijo Benedict nació al año siguiente y fue seguido por los hermanos Richard y Henry.

Margaret murió el diecinueve de junio del año 1775, mientras que Arnold estaba en Fort Ticonderoga después de su captura. Está enterrada en la cripta de la Iglesia Central en New Haven Green. La casa estaba dominada por la hermana de Arnold, Hannah, incluso mientras Margaret estaba viva.

Se benefició de su relación con Mansfield, quien se convirtió en socio de su negocio y utilizó su puesto de sheriff para protegerlo de los acreedores.

Arnold estaba en las Indias Occidentales cuando tuvo lugar la masacre de Boston el cinco de marzo del año 1770. Escribió que estaba “muy conmocionado” y se preguntó “Dios mío, ¿están todos los estadounidenses dormidos y cediendo dócilmente sus libertades, o se han vuelto filósofos, que no toman venganza inmediata de tales malhechores?”

EL LUCHADOR POR LA INDEPENDENCIA

Comenzó la guerra como capitán de la milicia de Connecticut, cargo para el que fue elegido en marzo del año 1775. Su compañía se dirigió hacia el noreste para ayudar en el asedio de Boston, y posteriormente, en las batallas de Lexington y Concord.

Propuso una acción al Comité de Seguridad de Massachusetts para apoderarse de Fort Ticonderoga en el norte del estado de Nueva York, pues sabía que estaba mal defendido. Inmediatamente se fue a Castleton en las disputadas New Hampshire Grants a tiempo para participar con Ethan Allen y sus hombres en la captura de Fort Ticonderoga.

Siguió esa acción con una incursión audaz en Fort Saint-Jean en el río Richelieu, al norte del lago Champlain. Tuvo una disputa con su comandante sobre el control del fuerte y renunció a su comisión en Massachusetts. Iba de camino a casa desde Ticonderoga cuando se enteró de que su esposa había muerto a principios de junio.

El II Congreso Continental autorizó una invasión de Quebec, en parte a instancias de Arnold, pero se le pasó por alto para el mando de la expedición. Fue a Cambridge, en el estado de Massachusetts y sugirió a George Washington una segunda expedición para atacar la ciudad de Quebec a través de una ruta salvaje a través de Maine.

Recibió el grado de coronel en el Ejército Continental para esta expedición y dejó Cambridge en septiembre del año 1775, con 1.100 hombres. Llegó a la ciudad de Quebec en noviembre, tras una travesía difícil en el que 300 hombres dieron media vuelta y otros 200 murieron en el camino. Richard Montgomery se unió a él y a sus hombres.

El pequeño ejército participó en el asalto del treinta y uno de diciembre a la ciudad de Quebec, en el que Montgomery fue asesinado y la pierna de le quedó destrozada.

Posteriormente viajó a Montreal, donde se desempeñó como comandante militar de la ciudad hasta que un ejército británico que había llegado a Quebec en mayo lo obligó a retirarse. Dirigió la retaguardia del Ejército Continental durante su retirada de Saint-Jean, donde James Wilkinson informó que fue la última persona en marcharse antes de que llegaran los británicos.

Dirigió la construcción de una flota para defender el lago Champlain, pero fue derrotado en la batalla de octubre del año 1776 en la isla Valcour. Sin embargo, sus acciones en Saint-Jean y Valcour Island jugaron un papel notable en el retraso del avance británico contra Ticonderoga hasta el año 1777.

Sin embargo, una enconada disputa con Moses Hazen, comandante del II Regimiento canadiense en Ticonderoga durante el verano del año 1776, hizo cambiar su situación. Sólo la acción del superior de Arnold en Ticonderoga impidió su propio arresto por contracargos formulados por Hazen.

También tuvo desacuerdos con John Brown y James Easton, dos oficiales de nivel inferior con conexiones políticas, que provocaron continuas sugerencias de irregularidades. Brown fue particularmente cruel, publicando un volante que decía de Arnold, “El dinero es el Dios de este hombre y para obtener suficiente sacrificaría su país”. Como vemos, patria y dinero se unían en Arnold.

El general Washington asignó a Arnold a la defensa de Rhode Island, tras la toma británica de Newport en diciembre del año 1776, donde la milicia estaba demasiado mal equipada para siquiera considerar un ataque contra los británicos.

Aprovechó la oportunidad para visitar a sus hijos mientras estaba cerca de su casa en New Haven, y pasó gran parte del invierno en Boston, donde cortejó sin éxito a una bella joven llamada Betsy Deblois.

Arnold se dirigía a Filadelfia para discutir su futuro cuando fue alertado de que una fuerza británica marchaba hacia un depósito de suministros en Danbury, Connecticut. Organizó la respuesta de la milicia, junto con David Wooster y el general de milicia del estado de Connecticut, Gold Selleck Silliman.

Lideró un pequeño contingente de milicias, que intentaba detener o frenar el regreso británico a la costa en la batalla de Ridgefield y nuevamente resultó herido en la pierna izquierda.

Continuó hacia Filadelfia, donde se reunió con miembros del Congreso para tratar sobre su rango. Su acción en Ridgefield resultó en su ascenso a mayor general, aunque su antigüedad no fue restaurada sobre aquellos que habían sido promovidos antes que él.

En medio de negociaciones sobre su graduación militar, escribió una carta de renuncia el once de julio, el mismo día en que llegó a Filadelfia la noticia de que Fort Ticonderoga había caído en manos de los británicos. Washington rechazó su renuncia y le ordenó ir al norte para que ayudara en la defensa de esta región.

Arnold llegó al campamento de Schuyler en Fort Edward, en el estado de Nueva York, el veinticuatro de julio. El trece de agosto, Schuyler lo envió con una fuerza de 900 hombres para aliviar el sitio de Fort Stanwix, donde logró con una artimaña levantar el sitio.

Arnold regresó al Hudson, donde el general Gates se había hecho cargo del mando del ejército norteamericano. Se distinguió en las batallas de Saratoga, a pesar de que el General Gates lo removió del mando de campo después de la primera batalla, luego de una serie de desacuerdos y disputas que culminaron en una pelea a gritos.

Durante la lucha en la segunda batalla, Arnold desobedeció las órdenes de Gates y se dirigió al campo de batalla para liderar los ataques a las defensas británicas. Volvió a ser gravemente herido en la pierna izquierda al final del combate.

Burgoyne se rindió diez días después de la segunda batalla, el diecisiete de octubre del año 1777. El Congreso restauró la antigüedad de mando de Arnold en respuesta a su valor en Saratoga. Sin embargo, interpretó la forma en que lo hicieron como un acto de simpatía por sus heridas y no como una disculpa o reconocimiento de que estaban corrigiendo un error.

Pasó varios meses recuperándose de sus heridas. Tenía su pierna toscamente ajustada, en lugar de permitir que se la amputaran, dejándola dos pulgadas más corta que la derecha. Regresó al ejército en Valley Forge, en el estado de Pensilvania, en mayo del año 1778, ante el aplauso de los hombres que habían servido a sus órdenes en Saratoga.

Allí participó en el primer juramento de lealtad registrado, junto con muchos otros soldados, como señal de lealtad a los Estados Unidos.

Los británicos se retiraron de Filadelfia en junio del año 1778 y Washington nombró a Arnold comandante militar de la ciudad. El conocido historiador John Shy afirma:

“Washington luego tomó una de las peores decisiones de su carrera, nombrando a Arnold como gobernador militar de la rica ciudad políticamente dividida. Nadie podría haber estado menos calificado para el puesto. Arnold había demostrado ampliamente su tendencia a verse envuelto en disputas, así como su falta de sentido político. Por encima de todo, necesitaba tacto, paciencia y equidad al tratar con un pueblo profundamente marcado por meses de ocupación enemiga”.

Desde su cargo militar comenzó a planear capitalizar financieramente el cambio de poder en Filadelfia. Participó en una variedad de acuerdos comerciales diseñados para beneficiarse de los movimientos de suministro relacionados con la guerra y beneficiarse de la protección de su autoridad.

Tales esquemas no eran infrecuentes entre los oficiales norteamericanos, pero los esquemas de Arnold a veces fueron frustrados por poderosos políticos locales como Joseph Reed, quien eventualmente acumuló suficiente evidencia para emitir cargos en su contra públicamente.

Arnold exigió una corte marcial para aclarar los cargos, escribiendo a Washington en mayo del año 1779: «Habiéndome convertido en un lisiado al servicio de mi país, poco esperaba encontrar resultados ingratos».

Arnold vivió extravagantemente en Filadelfia y fue una figura prominente en la escena social. Durante el verano del año 1778, conoció a Peggy Shippen, la hija de dieciocho años del juez Edward Shippen, un simpatizante leal que había hecho negocios con los británicos mientras ocupaban la ciudad.

Se casó con Arnold el ocho de abril del año 1779. Shippen y su círculo de amigos habían encontrado métodos para mantenerse en contacto con amantes a través de las líneas de batalla, a pesar de las prohibiciones militares de comunicarse con el enemigo. Parte de esta comunicación se realizó a través de los servicios de Joseph Stansbury, un comerciante de Filadelfia.

Arnold había sido gravemente herido dos veces en la batalla y había perdido su negocio en el estado de Connecticut, lo que lo amargaba profundamente. Se sintió resentido con varios generales rivales y más jóvenes, que habían sido promovidos antes que él y recibieron los honores que él pensaba que se merecían.

COMIENZA LA TRAICIÓN

Especialmente irritante fue una larga disputa con las autoridades civiles en Filadelfia, que condujo a su consejo de guerra. También fue condenado por dos cargos menores por usar su autoridad para obtener ganancias. El general Washington le dio una leve reprimenda, pero simplemente aumentó la sensación de traición de Arnold.

No obstante, ya había iniciado negociaciones con los británicos, antes de que comenzara su consejo de guerra. Más tarde dijo en su propia defensa, que era leal a sus verdaderas creencias. Sin embargo, mintió al mismo tiempo al insistir en que Peggy era totalmente inocente e ignorante de sus planes.

Era un pesimista sobre el futuro del país. El diez de noviembre del año 1778, el general Nathanael Greene escribió al general John Cadwalader: “Me han dicho que el general Arnold se ha vuelto muy impopular entre ustedes, debido a que se ha asociado demasiado con los conservadores”.

Unos días más tarde, Arnold escribió a Greene y se lamentó por la mala situación del país en ese momento en particular, citando la depreciación de la moneda, la desafección del ejército y las luchas internas en el Congreso.

Peggy Shippen tuvo un papel importante en la trama. Ejerció una poderosa influencia sobre su esposo. Peggy provenía de una familia leal en Filadelfia y tenía muchos vínculos con los británicos. Ella era el conducto de información para los británicos.

A principios de mayo del año 1779, Arnold se reunió con el comerciante de Filadelfia Joseph Stansbury, quien se trasladó en secreto a Nueva York con una oferta de los servicios de Arnold al jefe británico Sir Henry Clinton. Stansbury ignoró las instrucciones de Arnold de no involucrar a nadie más en el complot. Cruzó la frontera británica y fue a ver a Jonathan Odell en Nueva York.

LA CONSUMACIÓN DE LA TRAICIÓN

André consultó con el general Clinton, quien le dio amplia autoridad para seguir la oferta de Arnold. André luego redactó instrucciones para Stansbury y Arnold. Esta carta inicial abrió una discusión sobre los tipos de ayuda e inteligencia que Arnold podría proporcionar, e incluyó instrucciones sobre cómo comunicarse en el futuro.

Se debían pasar cartas a través del círculo de mujeres, del que formaba parte Peggy. Sólo ésta sabría que algunas cartas contenían instrucciones que debían transmitirse a André, escritas en código y tinta invisible, se empleó a Stansbury como mensajero.

En julio del año 1779, Benedict Arnold estaba proporcionando a los británicos las ubicaciones y las fuerzas de las tropas, así como la ubicación de los depósitos de suministros, mientras negociaba la compensación. Al principio, pidió indemnización por sus pérdidas de unas diez mil libras, cantidad que el Congreso Continental le había dado por sus servicios en el Ejército Continental.

El general Clinton estaba realizando una campaña para hacerse con el control del valle del río Hudson y estaba interesado en planes e información sobre las defensas de West Point y otras defensas del río Hudson.

También comenzó a insistir en una reunión cara a cara y le sugirió a Arnold que buscara otro comando de alto nivel. En octubre del año 1779 las negociaciones se habían detenido.

El consejo de guerra le acusó de lucro cesante, comenzó a reunirse el uno de junio del año 1779, pero se retrasó hasta diciembre del año 1779 por la captura de Stony Point, en el estado de Nueva York por parte del general Clinton, lo que provocó que el ejército se lanzara a un frenesí de actividad para reaccionar.

Varios miembros del panel de jueces estaban mal dispuestos hacia Arnold por acciones y disputas a principios de la guerra. Sin embargo, Arnold fue absuelto de todos los cargos menores excepto dos, el veintiséis de enero del año 1780.

Arnold trabajó durante los siguientes meses, sin dar a conocer este hecho. Sin embargo, George Washington publicó una reprimenda formal por su comportamiento a principios de abril, solo una semana después de haber felicitado a Arnold, el diecinueve de marzo por el nacimiento de su hijo Edward Shippen Arnold. La reprimenda dice:

“El Comandante en Jefe habría estado mucho más feliz en la ocasión de otorgar elogios a un oficial, que había prestado servicios tan distinguidos a su país como el Mayor General Arnold; pero en el presente caso, el sentido del deber y la sinceridad lo obligan a declarar que considera su conducta como imprudente e impropia”.

Una investigación del Congreso sobre los gastos de Arnold concluyó, que no había tenido en cuenta completamente los gastos incurridos durante la invasión de Quebec y que le debía al Congreso unas mil libras, en gran parte porque no pudo documentarlos. Una cantidad significativa de estos documentos se perdió durante la retirada de Quebec. Enojado y frustrado, Arnold renunció a su mando militar en Filadelfia a fines de abril.

A principios de abril, Philip Schuyler se había acercado a Arnold con la posibilidad de darle el mando en West Point. Las discusiones no habían dado frutos entre Schuyler y Washington a principios de junio.

Arnold reabrió los canales secretos con los británicos, informándoles de las propuestas de Schuyler e incluyendo la evaluación de Schuyler de las condiciones en West Point.

También proporcionó información sobre una propuesta de invasión franco-norteamericana de Quebec, que iba a remontar el río Connecticut. Arnold no sabía, que esta propuesta de invasión era un ardid destinado a desviar los recursos británicos.

El dieciséis de junio, Arnold inspeccionó West Point mientras se dirigía a su casa en Connecticut para ocuparse de sus asuntos personales, y envió un informe muy detallado a través del canal secreto. Cuando llegó a Connecticut, Arnold arregló la venta de su casa y comenzó a transferir activos a Londres a través de sus intermediarios en Nueva York.

A Clinton le preocupaba, que el ejército de Washington y la flota francesa se unieran en Rhode Island y nuevamente se fijó en West Point como un punto estratégico para capturar.

André tenía espías e informadores que seguían a Arnold para verificar sus movimientos. Emocionado por las perspectivas, Clinton informó a sus superiores de su golpe de inteligencia, pero no respondió a la carta de Arnold del siete de julio.

Benedict Arnold escribió a continuación una serie de cartas a Clinton, incluso antes de que pudiera haber esperado una respuesta a la carta del siete de julio. En una carta del once de julio, se quejaba de que los británicos no parecían confiar en él y amenazaba con interrumpir las negociaciones a menos, que se hiciera algún progreso.

El doce de julio, volvió a escribir, haciendo explícita la oferta de entregar West Point, aunque su precio se elevó a veinte mil libras, además de la indemnización por sus pérdidas, con un anticipo de mil libras, que se entregará con la respuesta. Estas cartas fueron entregadas por Samuel Wallis, otro empresario de Filadelfia, que espiaba para los británicos, en lugar de Stansbury.

El tres de agosto del año 1780, Arnold obtuvo el mando de West Point. El quince de agosto, recibió una carta codificada de André con la oferta final de Clinton: veinte mil libras y ninguna indemnización por sus pérdidas. Las cartas de Arnold continuaron detallando los movimientos de tropas de Washington y proporcionando información sobre los refuerzos franceses que se estaban organizando. El veinticinco de agosto, Peggy finalmente le entregó el acuerdo de Clinton sobre los términos.

El mando de Arnold en West Point también le dio autoridad sobre todo el río Hudson controlado por los norteamericanos, desde Albany hasta las líneas británicas fuera de la ciudad de Nueva York.

Una vez que Arnold se estableció en West Point, comenzó a debilitar sistemáticamente sus defensas y fuerza militar. Nunca se ordenaron las reparaciones necesarias en la cadena al otro lado del Hudson.

Las tropas se distribuyeron generosamente dentro del área de comando de Arnold o se enviaron a Washington.

También acribilló a Washington con quejas sobre la falta de suministros y escribió: “Falta de todo”. Al mismo tiempo, trató de drenar los suministros de West Point para que el asedio tuviera más posibilidades de éxito.

Sus subordinados se quejaron de la distribución innecesaria de suministros de Arnold y finalmente llegaron a la conclusión de que los estaba vendiendo en el mercado negro para beneficio personal.

El treinta de agosto, Arnold envió una carta aceptando los términos de Clinton y proponiendo una reunión a André a través de otro intermediario más, William Heron, que era miembro de la Asamblea del estado Connecticut en quien pensaba que podía confiar.

Finalmente, se fijó una reunión para el once de septiembre, cerca de Dobb’s Ferry. Esta reunión se vio frustrada cuando las cañoneras británicas en el río dispararon contra su barco, sin ser informados de su inminente llegada.

Esperaba a Washington, con quien iba a desayunar en su cuartel general en la antigua casa de verano del coronel británico, Beverley Robinson, en la orilla este del Hudson. Arnold se enteró de que Jameson había enviado a Washington los documentos que André llevaba.

Arnold huyó a la ciudad de Nueva York. Desde el barco, escribió una carta a Washington solicitando que se le diera a Peggy un pasaje seguro a su familia en Filadelfia, que Washington concedió.

Washington mantuvo la calma cuando se le presentó evidencia de la traición de Arnold. Sin embargo, investigó su alcance y sugirió, que estaba dispuesto a cambiar a André por Arnold durante las negociaciones con el general Clinton sobre el destino de André.

Clinton rechazó esta sugerencia. Tras ser juzgado por un tribunal militar, André fue ahorcado en Tappan, en el estado de Nueva York, el dos de octubre. Washington también infiltró hombres en la ciudad de Nueva York en un intento por capturar a Arnold.

Este plan casi tuvo éxito, pero Arnold cambió de vivienda antes de zarpar hacia Virginia en diciembre y así evitó la captura. Justificó sus acciones en una carta abierta titulada “A los habitantes de América”, publicada en los periódicos en octubre del año 1780.

También escribió en la carta a Washington solicitando un pasaje seguro para Peggy: “El amor a mi país impulsa mi conducta actual, sin embargo, puede parecer inconsistente para el mundo, que rara vez juzga correctas las acciones de cualquier hombre”.

Los británicos le dieron a Arnold el cargo de general de brigada con un ingreso anual de varios cientos de libras. Además, le pagaron sólo 6.315 libras más una pensión anual de 360 libras, a pesar de que su plan había fracasado.

En diciembre del año 1780, dirigió una fuerza de 1.600 soldados a Virginia bajo las órdenes de Clinton, donde capturó Richmond por sorpresa y luego se desató por Virginia, destruyendo casas de suministros, fundiciones y molinos.

El ejército norteamericano que lo perseguía incluía al marqués de Lafayette, que tenía órdenes de Washington de colgar sumariamente a Arnold si era capturado. Los refuerzos británicos llegaron a fines de marzo liderados por William Phillip, quien sirvió bajo Burgoyne en Saratoga.

Arnold estuvo al mando del ejército sólo hasta el veinte de mayo, cuando Lord Cornwallis llegó con el ejército del sur y se hizo cargo.

A su regreso a Nueva York en junio, Arnold hizo una variedad de propuestas de ataques a objetivos económicos para obligar a los norteamericanos a poner fin a la guerra. Clinton no estaba interesado en la mayoría de sus ideas agresivas, pero finalmente lo autorizó a asaltar el puerto de New London, en Connecticut.

Dirigió una fuerza de más de 1.700 hombres, que incendió la mayor parte de New London, el cuatro de septiembre, causando daños estimados en 500.000 dólares. También atacaron y capturaron Fort Griswold al otro lado del río en Groton, en Connecticut, matando a los norteamericanos después de que se rindieron tras la Batalla de Groton Height.

Sin embargo, las bajas británicas fueron elevadas, casi una cuarta parte de la fuerza murió o resultó herida, y Clinton declaró que no podía permitirse más victorias de este tipo.

Incluso antes de la rendición de Cornwallis en octubre, Arnold había pedido permiso a Clinton para ir a Inglaterra y contarle a Lord George Germain sus pensamientos sobre la guerra en persona. El ocho de diciembre de 1781, Arnold y su familia partieron de Nueva York hacia Inglaterra.

En Londres, Arnold se alineó con los conservadores y aconsejó a Germain y al rey Jorge III que reanudaran la lucha contra los norteamericanos. En la Cámara de los Comunes, Edmund Burke expresó la esperanza de que el gobierno no pusiera a Arnold “a la cabeza de una parte del ejército británico… para que los sentimientos de verdadero honor, que todo oficial británico tiene más querido que la vida, ser afligido”.

Los whigs pacifistas habían ganado la delantera en el Parlamento, y Germain se vio obligado a dimitir, y el gobierno de Lord North cayó poco después. Luego Arnold solicitó acompañar al general Carleton, que iba a Nueva York, para reemplazar a Clinton como comandante en jefe, pero la solicitud no llegó a ninguna parte.

Todos los demás intentos fracasaron para ganar posiciones dentro del gobierno o la Compañía Británica de las Indias Orientales durante los próximos años, y se vio obligado a subsistir con la paga reducida del servicio fuera de la guerra.

Su reputación también fue criticada en la prensa británica, especialmente cuando se la compara con el Mayor André, quien fue célebre por su patriotismo. Un crítico dijo “que era un mercenario mezquino que, habiendo adoptado una causa por el saqueo, la abandona cuando es condenado por ese cargo”. George Johnstone lo rechazó para un puesto en la Compañía de las Indias Orientales y explicó:

“Aunque estoy satisfecho con la pureza de su conducta, la generalidad no lo cree así. Si bien este es el caso, ningún poder en este país podría colocarlo repentinamente en el situación a la que apunta bajo la Compañía de las Indias Orientales”.

Arnold y su hijo Richard se mudaron a Saint John, New Brunswick en el año 1785, donde especularon con la tierra y establecieron un negocio comercial con las Indias Occidentales. Arnold compró grandes extensiones de tierra en el área de Maugerville y adquirió lotes en la ciudad de Saint John y Fredericton.

La entrega de su primer barco, el Lord Sheffield, estuvo acompañada de acusaciones del constructor de que Arnold lo había engañado. Después de su primer viaje, Arnold regresó a Londres, en el año 1786, para llevar a su familia a Saint John. Mientras estaba allí, se liberó de una demanda por una deuda impaga, que Peggy había estado luchando mientras él estaba fuera, pagando 900 libras para liquidar un préstamo de 12.000 libras, que había adquirido mientras vivía en Filadelfia.

La familia se mudó a Saint John en el año 1787, donde Arnold creó un escándalo con una serie de malos negocios y juicios menores. El más grave de ellos fue un juicio por difamación, que ganó contra un ex socio comercial y después de esto, la gente del pueblo lo quemó en una efigie frente a su casa, mientras Peggy y los niños observaban. La familia abandonó Saint John para regresar a Londres, en diciembre de 1791.

Luchó en un duelo incruento con el conde de Lauderdale, en julio del año 1792, después de que el conde impugnara su honor en la Cámara de los Lores. Con el estallido de la Revolución Francesa, Arnold equipó a un corsario, mientras continuaba haciendo negocios en las Indias Occidentales, aunque las hostilidades aumentaron el riesgo.

Fue encarcelado por las autoridades francesas en Guadalupe en medio de acusaciones de espionaje para los británicos, y eludió por poco la horca al escapar a la flota británica que bloqueaba, después de sobornar a sus guardias. Ayudó a organizar las fuerzas de la milicia en las islas bajo control británico, recibiendo elogios de los terratenientes por sus esfuerzos en su favor.

Esperaba que este trabajo le valiera un mayor respeto y un nuevo mando; en cambio, le valió a él ya sus hijos una concesión de tierras de 15.000 acres, unas 6.100 ha en el Alto Canadá, cerca de la actual Renfrew, Ontario.

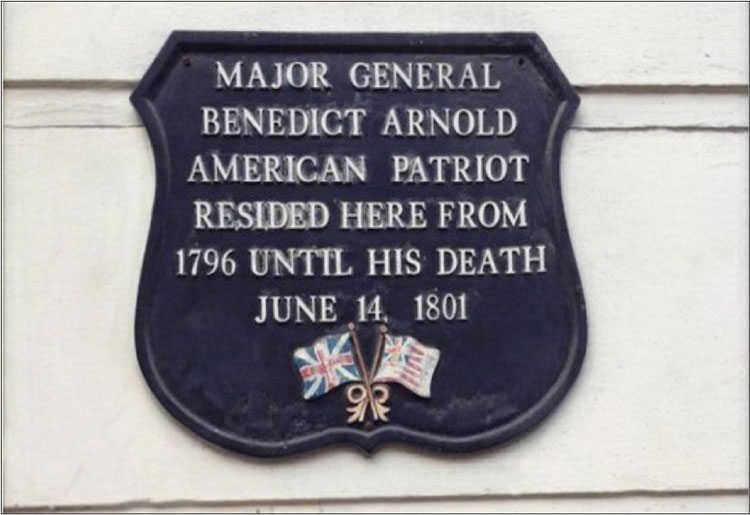

En enero del año 1801, la salud de Benedict Arnold comenzó a deteriorarse. Había sufrido de gota desde el año 1775 y ya no tenía capacidad para hacerse a la mar. La otra pierna le dolía constantemente y caminaba solo con un bastón.

Arnold fue enterrado en Londres. Como resultado de un error administrativo en los registros parroquiales, sus restos fueron llevados a una fosa común sin marcar durante las renovaciones de la iglesia un siglo después.

Arnold dejó una pequeña propiedad, reducida en tamaño por sus deudas, que Peggy se comprometió a liquidar. Entre sus legados había regalos considerables a un tal John Sage, quizás un hijo o nieto ilegítimo.

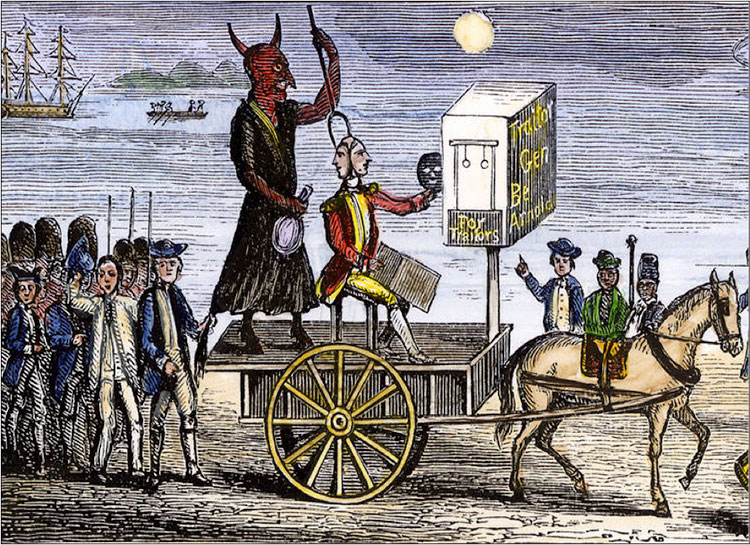

El nombre de Benedict Arnold se convirtió en sinónimo de “traidor” poco después de que su traición se hiciera pública, y a menudo se invocaban temas bíblicos. Benjamín Franklin escribió que “Judas vendió a un solo hombre, Arnold tres millones”, y Alexander Scammell describió sus acciones como “negras como el infierno”.

En Norwich, en el estado de Connecticut, la ciudad natal de Arnold, alguien escribió “el traidor” junto a su registro de nacimiento en el ayuntamiento, y todas las lápidas de su familia han sido destruidas excepto la de su madre.

Los historiadores canadienses han tratado a Arnold como una figura relativamente menor. Su difícil época en New Brunswick llevó a los historiadores a resumirlo como lleno de “controversia, resentimiento y enredos legales” y a concluir que no era del agrado de los norteamericanos y los leales que vivían allí.

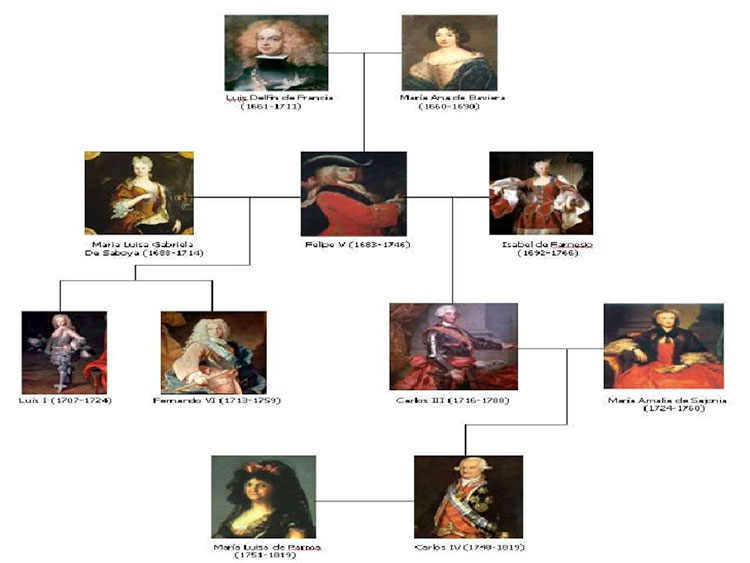

Felipe V de Borbón, el rey de la infamia de Xátiva

Felipe V de Borbón, el rey de la infamia de Xátiva

Palacio de Versalles

Palacio de Versalles

Louise de La Valliére

Louise de La Valliére La marquesa de Maintenon

La marquesa de Maintenon