Fuente: BBC MUndo. 01/08/2015.

El primero de agosto de 1944 se registró en Varsovia la mayor rebelión civil que enfrentarían los nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

Los ecos del horror que se vivió en la capital de Polonia en ese período aún resuenan en las calles de la ciudad.

El objetivo final de la rebelión era lograr la independencia de Polonia, ocupada por alemanes y la Unión Soviética en 1939, cuando eran aliados.

El programa Witness de la BBC entrevistó a Andrei Slawinski, uno de los protagonistas de este momento clave en la historia de esa nación, en la víspera de conmemorarse el 71 aniversario.

La ocupación

«Cuando Alemania ocupó Polonia, se comportaron razonablemente bien. Pero en esta oportunidad comprendimos que todo sería muy distinto», relata Slawinski.

Y a medida que se intensificó la presencia nazi en el país, las cosas fueron empeorando.

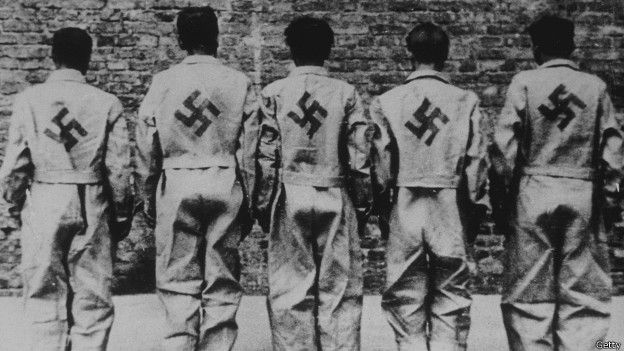

Así como persiguieron a la élite intelectual polaca, los nazis expulsaron a miles de personas de sus hogares, forzándolos a trabajar en campos de concentración, incluyendo a los niños.

Confiscaron propiedades y clausuraron todas las instituciones culturales del país. Incluso prohibieron a la Organización Scout de Polonia. De modo que los scout pasaron de inmediato a convertirse en militantes activos de la resistencia.

El surgimiento de los zawisza

En 1942 uno de los scout contactó a Andrei. «Un día cuando estaba en la escuela, y tenía 13 o 14 años, uno de los muchachos se me acercó y me preguntó si quería pertenecer a los zawisza, una palabra polaca para describir a un caballero medieval, reconocido por sus altos valores morales y amor por su país. Yo dije que sí«, recuerda.

Los zawisza era el nombre que les daban a los miembros más jóvenes –de 13 y 15 años- de los scouts en la resistencia. Los mayores, entre 15 y 17 años, se unían a los Batallones Escolares.

Los mayores de 18 años pasaban a formar parte de los Grupos Tormenta, como soldados combatientes del Ejército Nacional de Polonia. Todos juntos eran conocidos como los Rangos Grises.

«Todo lo hacíamos bajo un absoluto secreto. Ni mis padres sabían qué estaba haciendo. Yo tenía reuniones con ochos personas en mi casa. Ellos sabían que estaba pasando, pero no decían nada», explica Andrei.

En aquellos años, Andrei y sus amigos no participaron de ninguna acción bélica. Pasaban el tiempo discutiendo sobre política y sobre su papel cuando viniera el levantamiento contra los nazis.

Cuando cumplió 15 años, las cosas comenzaron a cambiar. «Estábamos muy entusiasmados por todo. Estaba emocionado de tener 15 años porque podría incorporarme a los Batallones Escolares. No te imaginas el orgullo de ser un verdadero soldado a los 15 años«, señala.

Pero en realidad no hubo mucha alharaca o ceremonia cuando Andrei se incorporó a los Batallones Escolares en diciembre de 1943. Todo debía permanecer en secreto.

Nazis en retirada

No obstante, para finales de 1943 el curso de la guerra había cambiado. Los nazis se encontraban en retirada, rebasados por el poderío del ejército de la otrora Unión Soviética.

Pero los polacos organizados en la resistencia clandestina, leales a al gobierno anti-comunista que se encontraba en el exilio, no confiaban en los rusos a pesar de la propaganda soviética que hablaba de los deseos de Moscú porque Polonia tuviese un estado fuerte, independiente y de los polacos.

El ejército soviético había ocupado toda la región oriental de Polonia al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando ilegalizaron a los scouts. Ahora, a principios de 1944, estaban listos para tomar todo el país.

Mientras tanto, en la ocupada Varsovia, Andrei y los Batallones Escolares comenzaban a entrar en acción.

«Eran acciones muy tontas. Les hacíamos llamadas amenazadoras a miembros de la comunidad netamente alemana en Varsovia, a quienes los nazis habían declarado una raza superior. Organizábamos visitas de directores de funerarias a sus casas, o rompíamos las ventanas con piedras y luego echábamos a correr como locos», relata.

Sólo un pequeño grupo de estudiantes se atrevía a participar en estas actividades. En su mejor momento, los Rangos Grises llegaron a tener 17.000 miembros en toda Polonia.

«En nuestra sección del Batallón Escolar tenía seis amigos muy queridos. Una amistad que duró mucho tiempo, aunque muchos de ellos murieron durante la rebelión», comenta Slawinski.

El 1º de agosto

El día que comenzó la revuelta, los alemanes hicieron claras advertencias de lo que ocurriría si sus habitantes ofrecían resistencia.

Los grupos detractores ya estaban organizados, y una de las principales organizaciones que participaban eran los scouts, quienes rechazaron la presencia alemana desde los primeros días de la ocupación del país.

En los días previos al levantamiento, se escuchaban en todas las calles de Varsovia las amenazas de las retaliaciones alemanas ante cualquier acción en contra de los designios nazis en la ciudad.

Ignorando esas advertencias, Slawinski, entonces de 15 años de edad, tomó su puesto en una de las barricadas construidas en el centro de Varsovia y se hizo protagonista de la lucha desde ese primer día de agosto.

«Me dieron la última pistola que tenían, una muy pequeña. Los alemanes se habían fortificado en el otro extremo de la calle y yo debía impedir que avanzaran con mi pequeña pistola», cuenta con emoción.

A pesar de la carencia de armas y municiones, los insurgentes aspiraban frenar el avance nazi por unos días, hasta que llegaran las fuerzas aliadas.

Cuando la rebelión comenzó la resistencia polaca se comunicaba con el mundo exterior a través de la radio. Peroa pesar de los pedidos de ayuda, las tropas soviéticas, desplegadas en los alrededores de la ciudad, no respondieron.

La pesada artillería alemana fue demoliendo la ciudad, y las tropas nazis fueron tomando represalias contra toda la población civil.

Andrei recuerda una noche en particular, cuando se encontraba escondido en ático de un edificio en la zona central de Varsovia.

«Estaba durmiendo cuando de repente vino un oficial y gritó que todos debíamos bajar a la barricada, porque los alemanes iban a atacar».

Los disparos de artillería habían provocado un incendio en la parte alta de la barricada.

«Me dijeron que subiera al tope de la barricada y recibiera baldes de agua para apagar el incendio. Yo estaba medio dormido y no sé cómo me atreví a montarme arriba de la barricada, porque quedé completamente visible para los soldados alemanes que comenzaron a dispararme continuamente«, relata Andrei todavía con el miedo en su voz.

Héroes al final

Por más de dos meses los habitantes de Varsovia lucharon encarnizadamente contra el ejército alemán.

Unos 250.000 polacos perdieron la vida.

La ciudad finalmente se rindió a los alemanes en octubre de 1944.

Andrei escogió rendirse como soldado y pasó a ser prisionero de guerra.

Cuando la guerra terminó en Europa, los soviéticos tomaron control de Polonia e instalaron un gobierno plegado a los intereses de Moscú.

Pasaron 40 años antes que pudiera construirse un monumento en Varsovia para conmemorar la rebelión, y para que Andrei y sus compañeros zawisza de los Rangos Grises fueran reconocidos como héroes en la desesperada lucha por la independencia de Polonia.

Carga de la caballería británica durante la batalla de Waterloo

Carga de la caballería británica durante la batalla de Waterloo