Autor: HELMUT SCHMIDT

Fuente: Revista Estudios de Política Exterior, nº 44, abril-mayo 1995.

En otoño de 1937 me licenciaron del servicio laboral y fui inmediatamente llamado a filas. Me asignaron a una batería antiaérea ligera de la Luftwaffe en Vegesack, cerca de Bremen: estábamos 10 soldados en una sala, con literas dobles donde no había ningún nazi y, después de habernos conocido mejor, todos teníamos la misma convicción: “Gracias a Dios estamos, por fin, en un sitio decente”. No había ninguna clase de propaganda ideológica nacionalsocialista, así que –después de los tiempos de las juventudes hitlerianas y el servicio laboral– nuestra batería nos parecía un oasis. Por entonces, yo pensaba con toda seriedad que las fuerzas armadas eran la única organización decente del Tercer Reich. Seguí pensándolo a pesar de la absurda y prolongada instrucción en el cuartel, que a veces adoptaba formas casi circenses y frecuentemente vejatorias.

Generalmente, los adolescentes llamados a filas quedaban apartados desde el primer día de las influencias externas. En tiempos de paz estaba uno aislado en gran medida de la vida cotidiana, por lo que quedaba prácticamente libre de la influencia nazi. En la mayoría de los casos, también ocurría así entre la tropa. Posteriormente, durante la guerra, una de la excepciones más importantes a esta regla la constituyeron los muchos desafortunados que fueron asignados a las unidades militares de las SS.

En algún momento recibí de la sección del partido nazi correspondiente a mi domicilio familiar de Hamburgo-Eilbek un formulario de solicitud que me instaba a ingresar en el partido. No lo hice, sino que respondí a la dirección comarcal (que probablemente no sabía que había sido expulsado de las juventudes hitlerianas) que era soldado y quería concentrarme en mi servicio militar; de lo demás ya hablaríamos más adelante. Reflexioné durante mucho tiempo sobre la forma de redactar aquella carta sin despertar sospechas por mi negativa; naturalmente, tenía miedo por las consecuencias.

Durante un año se permanecía con la graduación más baja, aunque se recibían 50 pfennigs diarios en lugar de los 25 del servicio laboral. Cuando en septiembre de 1938 llegó la “crisis de los Sudetes”, a pesar de ser todavía soldado raso, me nombraron jefe de pieza, ya que se movilizó entonces a muchos reservistas y algunos nos fueron asignados, lo que significaba tener a seis o siete hombres bajo mi mando, que se debían dirigir a mí como “mi cabo”. Me sentía muy importante.

Creíamos que los Sudetes, que –como toda Bohemia– habían pertenecido a Austria hasta 1938-1939, les habían sido arrebatados ilegalmente a los austriacos por el “vergonzoso tratado de Versalles”. Desde marzo de 1938, Austria formaba parte del Reich alemán –algo que aplaudieron también muchos ciudadanos alemanes y austriacos que no eran nazis– por lo que nos parecía natural que los Sudetes, de habla alemana, entraran ahora en el Reich. Como jóvenes soldados no teníamos sensibilidad para la ilegalidad del proceso, aunque tampoco experimentamos una sensación de triunfo. Esa valoración correspondía con las “clases para la batería” que el jefe de la misma, el capitán Paul Ullrich, nos impartía todos los sábados por la mañana durante los dos años que pasamos en Vegesack.

No recuerdo si comprendíamos las tensiones internacionales provocadas por la demostración de fuerza militar de Hitler que, hoy sé, fue en realidad una movilización parcial camuflada como maniobras. Aceptábamos todo de forma similar a como uno acepta al levantarse por la mañana que el tiempo es bueno o malo. Los soldados no éramos conscientes de la injusticia cometida por Alemania ni de la presión contraria al Derecho internacional ejercida sobre Checoslovaquia, sobre todo porque la anexión de los Sudetes fue aprobada en Munich por Francia, Inglaterra e Italia.

Un mes después se produjo aquel pogromo antijudío que se conoce con la terrible expresión de Reichskristallnacht o “noche de los cristales rotos”. Curiosamente no consigo acordarme de ello. El 9 de noviembre de 1938, cuando sucedieron aquellos hechos, no me enteré de nada en un primer momento; en las clases semanales de la batería no se hablaba de cosas así, no leíamos periódicos, y durante el permiso del domingo lo menos importante para mí era saber lo que pasaba en el mundo. En casa de mis padres se seguía sin hablar de política. Sin embargo, acabó corriéndose la voz entre los compañeros de sala sobre lo que había ocurrido el 9 de noviembre y seguramente discutimos sobre ello. En relación con el final de 1938, mis notas tomadas en el campo de prisioneros de guerra incluyen las frases “vergüenza por las persecuciones antijudías” y “a partir de ese momento, clara posición contraria al nacionalsocialismo, aunque todavía excluyo a la persona de Hitler”.

Que excluyera a Hitler de mi valoración negativa correspondía a una actitud que seguramente aún compartía mucha gente en Alemania; recuerdo el tópico de “¡si lo supiese el Führer!”. Entretanto, ya sabía que había campos de concentración, pero imaginaba que eran cárceles improvisadas para personas detenidas sin proceso porque las autoridades albergaban sospechas respecto a ellas por algún motivo. Tenía claro que, seguramente, esas personas no habían cometido ningún delito, pero la Gestapo sabía que eran adversarios. Tardé mucho en darme cuenta de que Hitler era la fuente de todos los males.

La asignación diaria de 50 pfennigs del ejército no era suficiente –a pesar de alguna ayuda de mi padre– para ir a Hamburgo todos los fines de semana, así que sólo iba a casa uno de cada tres. Las otras dos semanas, cuando salía del cuartel el sábado iba a Bremen, a casa de amigos de mis padres o a Fischerhude, un pueblo en el valle del Wümme. En Fischerhude vivían –además de los campesinos, que seguramente eran en su mayoría ingenuos simpatizantes nazis y aspiraban a tener una heredad propia– Otto Modersohn, a quien conocí en aquella época, y su tercera esposa, de soltera Breling, cuyo padre había sido pintor y había vivido en Fischerhude antes que Modersohn. También estaba la discípula de Maillol, Amelie Breling, otra hija del pintor, escultora y ceramista, que compartía la casa con su hermana Olga Bontjes van Beek y los tres hijos de ésta, Cato, Meme y Tim. Olga había sido bailarina y se había casado con Jan Bontjes van Beek, quien se convirtió más tarde en un importante ceramista; por aquel entonces ya estaban separados. Olga se había hecho pintora y creaba cuadros de tonalidades suaves. También vivía en Fischerhude la escultora Clara Rilke-Westhoff, que fue esposa de Rainer María Rilke. Pero mi punto de contacto personal era la casita de Haina y Fritz Schmidt, que había sido compañero de mi tío Heinz Koch durante la guerra.

Para mí, la mayor atracción en aquella comunidad de artistas era Olga Bontjes van Beek. Su casa –como todo Fischerhude– fue mi principal fuente de orientación intelectual en los años decisivos que marcaron mi vida antes de la guerra y al comienzo de la misma; era mi hogar más que Hamburgo y la casa de mis padres. Frecuentemente los artistas de Fischerhude recibían visitas de otros procedentes de Berlín y del resto de Alemania, incluso del extranjero. Casi nunca había nazis entre ellos; pero cuando así sucedía, se nos avisaba discretamente para que tuviéramos cuidado. Por lo demás, siempre eran conversaciones libres sobre problemas de arte, música o literatura, pero también sobre la evolución política y, más tarde, sobre la guerra.

Entonces ya me había convertido en un adversario de los nazis, pero al mismo tiempo era un patriota alemán con sentido del deber. En cambio, mis amigos de Fischerhude, de una generación anterior a la mía, tenían una orientación predominantemente internacionalista y cosmopolita. Esa diferencia llevaba en ocasiones a debates políticos con Amelie Breling y Cato Bontjes. Amelie, que seguramente me doblaba en edad, conocía el extranjero, tenía un juicio claro y era una personalidad que imponía respeto. Cato tenía algunos años menos que yo, pero ya había vivido algún tiempo en Inglaterra y Holanda, por lo que tenía más experiencias positivas que yo; era una joven idealista.

En aquel círculo de amigos de Fischerhude había una gran confianza; sin embargo, no mencioné a mis antepasados judíos y seguramente mis amigos de Fischerhude sólo se enteraron por casualidad y mucho después de la guerra. Fue también mucho después de la contienda cuando conocí en el Partido Socialdemócrata al doctor Wilhelm Königswarter, parlamentario berlinés, y a Adolf Ehlers, alcalde de Bremen; los dos habían mantenido durante la época nazi, y de forma independiente, contactos con Fischerhude y con la familia Bontjes y hablaban de ellos con respeto y cariño. En general, mis amigos de Fischerhude profundizaron y reforzaron mi rechazo a la ideología nazi.

A lo largo de la primavera y el verano de 1939, mi jefe de batería, Paul Ullrich –al que llamábamos “el viejo capitán”– y otros superiores trataron de convencerme de que pasara a ser un oficial de carrera. Me negué y cité como motivo mi deseo de ser arquitecto. Así, a finales de septiembre de 1939, poco antes de mi mayoría de edad, cuando debían terminar los dos años de servicio militar, mi padre ya me había comprado ropa de civil: una chaqueta azul con discretos cuadros y un pantalón gris. Me dirigí a Shell Alemania, en el Alster hamburgués. Quería salir de Alemania; el estudio de la arquitectura pasaba a un segundo plano. Esperaba poder ir, con ayuda del grupo internacional, a las Indias holandesas, donde –según había oído– la Shell estaba realizando prospecciones para encontrar petróleo. En la actualidad, no recuerdo muy bien si sólo quería escapar del nacionalsocialismo durante un período limitado o si había detrás una posible disposición a la emigración definitiva. En cualquier caso, mi plan de marcharme al extranjero era serio y firme, aunque quedó en nada porque nunca llegué a ser licenciado del servicio militar. Entretanto, la guerra había comenzado. Junto con otros compañeros oí por la radio las palabras de Hitler: “Desde las 5:45 horas se está respondiendo a los ataques”. No imaginaba que el ataque polaco había sido simulado; creía realmente que los polacos habían atacado la emisora de Gleiwitz, por lo que los alemanes debíamos ahora defendernos.

Después de que algunos de nuestros compañeros fueran transferidos a otras unidades, los jóvenes bachilleres de la quinta del 37 que quedamos en Vegesack habíamos mantenido una relación muy amistosa y estrecha hasta el comienzo de la guerra. Los que sobrevivimos a la guerra mantuvimos esa amistad. En aquella época –como todos los que hacíamos el servicio militar– fuimos ascendidos a cabos después de 12 meses y, después de otros seis, en el verano de 1939, a suboficiales (ya que teníamos el bachillerato) y “aspirantes a oficiales en la reserva”. Ninguno de los siete u ocho suboficiales era nazi: con excepción de uno, que más tarde murió en la guerra, todos rechazaban el sistema nacionalsocialista.

El estallido de la guerra

Aceptamos el estallido del conflicto como un acontecimiento natural. Sólo la campaña de Francia, más de medio año después, y la rápida derrota del país vecino, que nos había vencido hacía solamente 20 años, llevó a muchos de mis coetáneos a pensar si no habría algo bueno en las acciones del Führer. En el caso de muchos de los jóvenes soldados, sus conocimientos de Historia apenas eran suficientes para darse cuenta de que en 1918 no habían sido sólo los franceses quienes nos habían derrotado, sino que al final casi todo el mundo había luchado contra Alemania. Por el contrario, yo conocía bastante bien la historia y los prolegómenos de la Primera Guerra mundial; por eso suponía que se volvería a producir una coalición mundial contra Alemania. En Bremen, en casa de Liesel Scheel –a la que llamaba “tía”– dije que la guerra duraría cuatro años y que acabaríamos perdiéndola.

Entonces empezó para mí lo que podríamos llamar una división de la personalidad: mientras que, por un lado, rechazaba el nacionalsocialismo y pronosticaba un final negativo de la guerra, por otro no dudaba del deber de luchar por Alemania como soldado. Pero, al mismo tiempo, según indican mis notas del campo de prisioneros de guerra, tenían lugar “repetidos acercamientos a ideas nacionalsocialistas individuales”, las de la colectividad y el socialismo. El lema nacionalsocialista de que “el bien común tiene prioridad sobre el bien individual” tenía todo mi apoyo. No sabía que la fraternidad, el compañerismo o la solidaridad habían sido desarrollados como valores básicos mucho antes de que hubiera nazis y que éstos sólo los habían adoptado superficialmente.

Poco después del comienzo de la guerra pasé a ser sargento de la reserva. A principios de 1940 –junto con la mayoría de mis antiguos compañeros de instituto– fui nombrado alférez de reserva. Por lo demás, ninguno fuimos a una escuela de oficiales ni nada parecido; probablemente, según creo hoy, gracias a las valoraciones positivas de nuestro superior directo en tiempos de paz, el capitán Paul Ullrich. Dos años más tarde fui ascendido a teniente, aunque ya no de la reserva sino en activo. No deseaba hacerme oficial y había rechazado en repetidas ocasiones la carrera de oficial profesional, pero estaba de acuerdo con aquellos ascensos como reservista.

A partir de finales de agosto de 1939 tuvimos que defender Bremen contra los anunciados bombardeos ingleses, que por entonces eran bastante inofensivos. En 1940 me mandaron con la misma misión a la zona industrial de la Alta Silesia. En 1941 fui trasladado a Berlín, al alto mando de la Luftwaffe, para inspeccionar la artillería antiaérea y colaborar en la elaboración de instrucciones de tiro para cañones antiaéreos ligeros. Allí me encontré con mi antiguo jefe de batería, Ullrich, ascendido a comandante o teniente coronel y quien aparentemente había pedido mi traslado. Con dos excepciones relativamente breves, pertenecí hasta el final de la guerra a ese Estado Mayor, que más tarde se llamó “general del arma antiaérea” y “general de la instrucción antiaérea”, o a alguna de las escuelas de artillería antiaérea dependientes del mismo. En parte, me ocupé de la prueba de nuevas armas automáticas antiaéreas y los correspondientes aparatos y, en parte, de la elaboración de instrucciones de utilización y formación para los mismos o de la enseñanza de tiro.

En 1941 fui a París en un viaje de servicio como correo. La riqueza cultural de la ciudad me impresionó. Vi los paisajes urbanos que había pintado Maurice Utrillo y que sólo conocía por mis pequeñas postales. Vi el Sena, Sacré-Coeur, Notre-Dame y toda esa maravillosa metrópoli que se me quedó grabada como obra de arte por sus edificios. Pero por impresionante que fuera aquella vivencia cultural, todavía no provocó en mí conclusiones políticas para el futuro, puesto que en aquellos dos días no tuve contactos con franceses: mis conocimientos del idioma se limitaban a una docena escasa de palabras.

Poco después del ataque de Hitler contra la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, en la casa de Liesel Scheel en Bremen tuvo lugar una agria discusión con un compañero de estudios de mi padre, capitán de la reserva. Mencioné la campaña de Napoleón en dirección a Moscú y dije: “Esta guerra tendrá un final terrible; si tenemos suerte, después todos viviremos en barracones; si no, habitaremos en cuevas. El nuevo estilo arquitectónico alemán será el barroco”. Eso provocó un intenso enfrentamiento y el amigo de mi padre me acusó de derrotismo.

Resulta típico de la división de mi personalidad en aquella época que, por una parte, imaginara claramente el catastrófico final de la guerrra pero, por otra, me avergonzara de no poder mostrar –al contrario que la mayoría de los soldados que paseaban por Berlín– medallas al valor, ya que no había participado en ninguna campaña. Eso hizo que, descontento con la guerra burocrática sin honores de Berlín, solicitara ser transferido a una unidad de combate.

Pero antes, en julio de 1941, volví a reunirme con Loki en Berlín. Después de varios distanciamientos entre los dos, amoríos con otros y nuevos comienzos, aquella semana en común nos llevó a una unión definitiva. Comprendimos que ya no se trataba de una iniciación a la vida, sino que era nuestra vida real. Era posible que después no hubiera ninguna otra, que nuestra vida durase poco y no llegara una segunda oportunidad para unirnos. Desde entonces ha pasado más de medio siglo y la unión se ha mantenido. Nuestro encuentro en Berlín fue la época más feliz de mi vida hasta entonces; inmediatamente después fui transferido al frente ruso.

Mi nueva unidad era una sección antiaérea ligera de la Luftwaffe enmarcada en la primera división Panzer, situada a las puertas de Leningrado. Entonces se acentuó la división de mi personalidad. Estaba seguro de que perderíamos aquella guerra. Por la noche, cuando no podía dormir, por una u otra razón, reflexionaba sobre ello. Pero durante el día, todos –incluido yo– hacíamos lo que nos ordenaban. No hacía falta que nadie estuviera vigilándome: hacía lo que consideraba mi deber como soldado. Pero por la noche volvía a pensar: ojalá acabe pronto la guerra. Cuando el avance contra Leningrado se estancó, la división se retiró y fue llevada al norte de la sección central para avanzar contra Moscú a través de Kalinin, la antigua Tver. Nuestra división sufrió pérdidas elevadas y en nuestra batería probablemente casi nadie creía ya en la llamada “victoria final”. El 6 de diciembre de 1941, después de grandes pérdidas y del comienzo del invierno, con temperaturas de hasta 35 grados bajo cero, se inició nuestra retirada a través de Klin. Nuestros tanques y vehículos blindados habían desaparecido y nuestro antiaéreo autotransportado de dos centímetros, un vehículo mixto de cadenas, sirvió de sustituto. Parecía repetirse el destino de Napoleón en Rusia.

A la espera de un horrible final

Ya algunos meses antes, en otoño, habíamos experimentado un largo período en el que no se produjo ningún movimiento, lo que dio a la tropa no sólo oportunidad para descansar, sino también para reflexionar e intercambiar opiniones personales. Marco Aurelio, cuyas reflexiones siempre llevaba conmigo, volvió a desempeñar un papel importante para tranquilizar mi alma; me enseñó a permanecer sereno y a controlarme ante acontecimientos en los que no se puede influir porque están fuera de nuestro alcance. Al mismo tiempo, me parecía un modelo de cumplimiento del deber, precisamente en la guerra. También volví a leer –en una minúscula edición del “círculo de lectores de Munich”– la obra póstuma de Matthias Claudius de 1799, que lleva el título de A mi hijo Johannes. Siempre me gustó Claudius por su poema Abendlied. Durante la guerra siempre llevé conmigo su obra póstuma y la conservo hasta hoy. En aquella época había tres frases que me parecían especialmente importantes: “(…) obedece a las autoridades y deja que los demás discutan sobre ellas. Sé justo con todo el mundo, pero no des tu confianza fácilmente. No te inmiscuyas en las cosas ajenas, pero haz las tuyas con diligencia (…)”. Con un suboficial de mi sección, un estudiante de teología que se preparaba para ser párroco, mantuve dos largas conversaciones sobre la cuestión de la obediencia a las autoridades. Me explicó que la advertencia de Claudius se hacía eco de la epístola de san Pablo a los romanos, que citó de memoria: “Obedeced a las autoridades, porque toda autoridad es de Dios”. Así, aquel futuro pastor trataba de tranquilizarme diciendo que en el mundo nada podía suceder sin la voluntad de Dios.

Hasta mucho después de la guerra no entendí que el capítulo 13 de la epístola a los romanos y su traducción luterana no pueden ser entendidos como un deber absoluto de obediencia a cualquier autoridad humana. Mucho más tarde conocí, a través de Gustav Heinemann, la tesis del sínodo de Barm de 1934, según la cual no sólo los gobernantes sino también los gobernados tienen responsabilidades; tesis que en 1934 era otra forma de expresar el principio democrático. Tres lustros después de la guerra mantuve un debate público con el obispo regional de Hamburgo, Witte; él era un viejo pastor de pelo blanco, yo era un joven político. Discutimos sobre “Romanos 13” y el obispo Witte dijo: “Señor senador, usted es mi autoridad”. Yo lo discutí enérgicamente. Para entonces había comprendido que un cargo estatal no puede significar en sí una autoridad deseada por Dios y que en cualquier caso la autoridad estatal no puede ser un valor absoluto; la palabra “autoridad” ya me resultaba desagradable. Pero eso fue en 1962, más de 20 años después de la lectura de la obra póstuma de Matthias Claudius.

En 1941, en Rusia, aprendí a confiar internamente en Dios. Así seguí haciéndolo durante el resto de los años de guerra, cada vez peores, siempre que tenía miedo. Naturalmente, eso ocurría con frecuencia. Cuando en aquella época leí Das einfache Leben (“La vida sencilla”) de Ernst Wiechert, me pareció modélica esa forma de existencia humana.

En diciembre de 1941, un acontecimiento me conmocionó profundamente. Cuando mi comandante nos anunció que Hitler era comandante en jefe de las fuerzas armadas y el general Von Brauschitz había pasado a la reserva, pensé que Hitler debía tener delirios de grandeza. Me parecía inimaginable que se atreviera a situarse a la cabeza del ejército, una idea ingenua pero que resultó correcta. Por lo que supe, en nuestra unidad no hubo reacciones.

Al llegar a este punto quiero hablar de un hecho que, probablemente, resulta difícil de imaginar para las generaciones posteriores y que a Leonid Bréznev, cuando se lo conté una vez, también le costó creer: entre todos los militares que había conocido hasta entonces, no había habido ninguno que se presentara como nazi, especialmente ningún superior. Tampoco después, durante toda mi época militar hasta ser hecho prisionero de guerra en 1945, encontré a un solo nazi que se presentara abiertamente como tal. Por lo que yo podía ver, mis superiores militares se creían obligados a cumplir con su deber patriótico, igual que sus padres en la Primera Guerra mundial y sus antepasados en la guerra franco-prusiana de 1870-1871. Lo mismo pensaba yo. Creo que la gran mayoría de nuestras quintas se consideraban “miembros del ejército alemán” y no luchadores por el nacionalsocialismo; sin embargo, hubo unidades –sobre todo en las fuerzas militares de las SS, pero también en el ejército de tierra, la marina y el ejército del aire– en los que nazis convencidos ejercían influencia política y adoctrinamiento ideológico como “oficiales de mando nacionalsocialistas” o superiores militares, descendiendo incluso hasta las compañías individuales. Mi hermano, que pertenecía a la clase de tropa, vivió muchas veces este tipo de situaciones.

En la guerra tuve mucha suerte en general. En 1942 fui transferido desde el frente ruso, primero a Bonn y luego otra vez a Berlín, para colaborar en la preparación de instrucciones de uso y de tiro para antiaéreos ligeros. Pero ahora cumplía mis tareas con la seguridad de un terrible final de la guerra y esa seguridad contribuyó a que, en enero de 1942, Loki y yo decidiéramos casarnos. Habíamos abandonado la esperanza de que nuestra vida real empezaría cuando terminara la guerra.

Pero en aquel momento sucedió algo que yo no había previsto: “Necesita usted un permiso de matrimonio”. Me asusté: creí que esa norma sólo se aplicaba a los oficiales en activo. Yo estaba en un hospital de Bonn, donde estaba siendo tratado de un reuma que había contraído en Rusia. Entonces el comandante me mandó llamar y dijo: “¿Quiere usted casarse?”.“Sí, mi teniente coronel”. “Pues encárguese de que su prometida venga a visitarnos a mi esposa y a mí”.

Entonces Loki trabajaba en Hamburgo como profesora, con lo que en plena guerra tuvo que trasladarse a Bonn durante sus vacaciones de Semana Santa para presentarse. En la actualidad parece grotesco y a mí ya me resultó cómico en su día. Pero lo que no fue cómico sino preocupante fue que el ayudante me comunicó de forma totalmente inesperada que, para obtener el permiso de matrimonio, debía presentar mi certificado de raza aria. Fue la primera vez –la única, por otra parte– que se me planteó ese problema de forma concreta. De pronto amenazaba con venirse abajo la seguridad que me había proporcionado la pertenencia al arma antiaérea de la Luftwaffe y a su cuerpo de oficiales.

Mi padre y yo mantuvimos por primera vez una conversación sobre nuestros antepasados. Me enseñó un certificado que había obtenido en el archivo de la ciudad de Hamburgo que afirmaba que él había nacido en tal fecha de tal madre y al lado ponía: “Padre desconocido”. Llevé ese certificado a Bonn, sin estar seguro de si lo aceptarían y con bastantes temores.

Pero a mi comandante, Andersen, la certificación de mi origen no le interesaba; lo que quería era conocer a mi prometida y comprobar si era acorde con mi clase. Aparentemente, Loki causó una impresión aceptable al matrimonio Andersen, puesto que obtuve el permiso de matrimonio y una certificación –con el sello oficial y la firma del teniente coronel Andersen– de que había presentado mi certificado de raza aria en su departamento. Ese documento me pareció muy valioso, también para mi padre y mi hermano.

Ese mismo año nos casamos por la Iglesia. Mi amigo de juventud Kurt Philipp recuerda que nuestra boda le pareció una especie de toma de posición. Pero nosotros no teníamos ninguna intención semejante, sino que sólo pensábamos en nuestra propia vinculación a la Iglesia. Estábamos convencidos de que Alemania se vendría abajo dejando tras de sí un completo caos; no sólo las ruinas de nuestras ciudades, sino también un marasmo moral. Hasta entonces, tampoco habíamos estado muy vinculados con la Iglesia; Loki ni siquiera era miembro, no había sido bautizada y tuvo que recibir clases en Hamburgo de un pastor de edad avanzada para poder así bautizarse. Poco después, un pastor al que ella conocía nos casó en un pueblo junto al valle del Hamme, al norte de Bremen. Pensábamos que después del hundimiento moral de nuestro país, la Iglesia sería la única fuerza en torno a la cual se podría volver a construir una sociedad decente. Pero si Hitler acaba por ganar la guerra –decíamos– enviarán a la gente como nosotros de profesores de alemán a Tromso, en el norte de Noruega, o en el peor de los casos a Siberia.

Aquel mismo año, en 1942, me sucedió algo que me atormentó durante mucho tiempo. Como he contado, entre mis amigos de Fischerhude figuraba Cato Bontjes van Beek, algunos años más joven que yo. En aquel momento ella vivía también en Berlín. Casualmente nos encontramos allí en 1942 y Cato me invitó una noche a una fiesta privada. Se habían reunido 30 o 40 personas en una gran vivienda de la Bismarckstrasse que pertenecía a su tío Hans Schultze-Ritter. Se habló con la más absoluta libertad sobre toda clase de cuestiones y también sobre los nazis. Thomas von Randow, que posteriormente se convirtió en yerno de los Schultze-Ritter, recordó en 1991 aquella fiesta: “Sólo conocía a algunos de los invitados, ya que todos podían llevar a sus amigos (…) La presencia de Helmut Schmidt dio pie a una discusión ¿un antinazi podía ser oficial? Las bajas en el cuerpo de oficiales eran extremadamente altas. Esa fue precisamente la base de la que partió Helmut Schmidt para su apasionada defensa: (…) debido al mayor riesgo de un oficial, alguien que no quisiera serlo se haría sospechoso de huir del peligro. Y él no quería parecer un cobarde. Hubo mucho desacuerdo con ese argumento, pero Hans Schultze-Ritter, ecuánime, nos dejó clara su validez: durante la Primera Guerra mundial, él mismo, al que le resultaba odioso todo lo militar, ascendió hasta llegar a ser capitán por motivos similares”.

Yo no recuerdo esa discusión. Pero sí me acuerdo, de forma tremendamente vívida, del clima de los debates de aquella noche, mortalmente peligrosos y sin ninguna clase de reserva. Los nazis y el Tercer Reich fueron objeto de repulsa, burla y desprecio. Apenas conocía a nadie y nadie me conocía a mí; me dio la impresión de que muchos de los presentes tampoco se conocían (hasta después de la guerra no me enteré de que la realidad era diferente). Eso era tremendamente irreflexivo, porque entonces en Berlín uno no podía sentirse a salvo de posibles denuncias, por lo que, en vista del debate sin reservas, pensé, asustado: esta gente se está jugando la vida. Por eso no volví a acudir a aquella casa.

Realmente estaban arriesgando su vida. Cato Bontjes Van Beek fue detenida en el otoño de 1942 y posteriormente condenada a muerte por complicidad en la preparación de alta traición (había repartido octavillas): el 5 de agosto de 1943 fue ejecutada en la prisión berlinesa de Plötzensee. Pero después de aquella fiesta del verano de 1942 me avergoncé de mí mismo por no haber intentado ponerme de nuevo en contacto con Cato para advertirla por su irresponsabilidad. Hoy sé que entonces ya llevaba algún tiempo colaborando con personas de la resistencia, cercanas a Harro Schulze-Boysen. Así que mi advertencia habría llegado demasiado tarde y por lo que yo sabía de ella, seguramente tampoco la habría aceptado. Pero eso no borra la vergüenza que volví a sentir, recientemente, cuando Lew Kopelew honró a Cato Bontjes Van Beek con ocasión del 70 aniversario de su nacimiento.

El bombardeo de Hamburgo

En julio de 1943, la mitad de Hamburgo quedó destruida en un terrible bombardeo y decenas de miles de personas murieron en una semana. Mi familia y la de Loki tuvieron relativamente buena suerte: casi todos nuestros parientes más próximos sobrevivieron, aunque murieron la hermana de mi suegro y su marido. La casa de Barmbek donde Loki y yo teníamos un piso alquilado ardió, igual que los bloques de viviendas donde vivían mis padres, en Eilbek y los de Loki, en Horn; lo mismo les sucedió a los suegros de mi hermano en Uhlenhorst y a los Koch en Mundsburger Damm. De pronto, todos quedamos en la pobreza, perdimos todo. Un capitán en activo nos dejó una pequeña habitación en el piso de su familia y más tarde encontramos dos habitaciones en el cuartel Schnitter de Schmetzdorf.

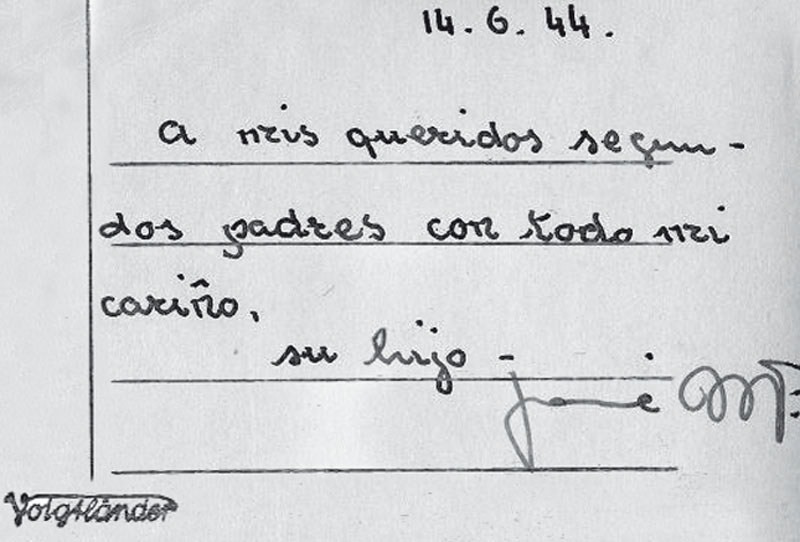

Había comenzado una vida sencilla. Por la noche cantábamos a veces alrededor del piano, en casa del médico Willy Arnold, con su círculo de amistades. Cuando en junio de 1944 tuvimos un hijo, los Arnold nos ayudaron mucho. Al contrario que en Berlín, en el cuartel de Bernau apenas había que temer una denuncia; si alguna vez había algún posible nazi, lo sabíamos de antemano. Lo mismo ocurría en mi lugar de trabajo. Dos décadas más tarde pudimos devolver el favor: acogimos en nuestra casa de Hamburgo a la hija mayor de los Arnold, que no podía estudiar en la República Democrática Alemana (RDA) debido a una minusvalía física y posteriormente pudimos ayudar a los Arnold en su huida de la RDA y responder a su hospitalidad en Hamburgo. Aparte del círculo de los Arnold, en Bernau no mantuve ningún contacto con civiles; no así Loki, que trabajaba como profesora.

En Bernau viví de lejos, sólo a través de la radio, el atentado contra Hitler del 20 de julio de 1944. Muy ingenuamente, al principio lo consideré una acción individual chapucera. Pensé: “Si uno empieza algo así, tiene que asegurarse de que funcione”.

El ambiente en el cuartel de Bernau era de abatimiento. Mi superior directo, el comandante Friedrich Georgi, fue inmediatamente detenido; era el yerno del general Olbricht, a quien mataron, pero Georgi consiguió engañarles en todos los interrogatorios y después de la guerra pasó a dirigir la editorial Parey. Yo apreciaba mucho a Georgi, pero no sabía nada de su conexión con los hombres del 20 de julio ni de su participación en la preparación del atentado. Lo que sí sabía era que le disgustaban tanto los nazis como al resto de los oficiales de la plana mayor que dirigía, igual que nuestro general, Heino von Rantzau y yo, el oficial más joven de la unidad.

Algunas semanas más tarde me enviaron como oyente a uno de los procesos ante la Corte Popular de Justicia, supongo que para intimidarme. Seguramente fue organizado por algún departamento político, porque varios oficiales de nuestra plana mayor fueron enviados como oyentes a distintas sesiones. Mucho después de la guerra escuché al profesor Siegfried Schönherr, que había sido mi jefe de grupo y vecino de despacho en Berlín, expresar la sospecha de que en aquella acción de intimidación había desempeñado un papel importante el oficial de mando nacionalsocialista de nuestra plana mayor, un oficial ya viejo de la reserva, del que todos desconfiábamos. El motivo de su iniciativa –si es que fue suya– podría haber sido el hecho de que fuéramos colaboradores de Georgi. Por lo demás, el doctor Goebbels, en una conversación que mantuvo en la torre antiaérea del zoológico de Berlín a finales de verano de 1944 con el coronel Fischer (que hasta marzo de 1944 había sido jefe de la plana mayor en Bernau), le ordenó personalmente participar en una de las sesiones “(…) para que sepa usted la suerte que corren los traidores. He ordenado que envíen a las sesiones de la Corte Popular de Justicia a los militares de todas las graduaciones cuya actitud nacionalsocialista exija una mejora (…)” (así me lo transmitió por carta el general de brigada retirado Kurt Fischer).

Schönherr escribió en 1978: “La terrible experiencia de aquel día se grabó en mi memoria de forma indeleble”. Comparto la frase totalmente porque aquella sesión del juicio que viví a principios de septiembre de 1944 fue horrible e intimidatoria. El indigno presidente del tribunal, Roland Freisler, que ofendía continuamente, de forma vulgar y chabacana a los acusados, parecía salido del infierno de Dante. Se trataba del proceso contra Leuschner, Goerdeler, Von Hassel y Wirmer. Von Hassell y Wirmer, sobre todo, me causaron una excelente impresión. Se mantuvieron con entereza y conservaron su dignidad.

Después de la guerra, le transmití mis impresiones en una carta a la viuda de Von Hassel. Tras su muerte en 1987, su hijo Johann la encontró entre sus papeles y me devolvió una copia de la misma. Con fecha de 2 de junio de 1946 –con el recuerdo todavía fresco– escribí: “El proceso estaba exclusivamente destinado a la degradación humana y la destrucción espiritual. Los vocales –el general, el funcionario, el obrero o lo que fuera toda esa gente– eran puro decorado; no les vi abrir la boca. El abogado defensor tampoco era más que un ayudante teatral. Porque todo el juicio no era más que una puesta en escena de Freisler, que unía la inteligencia y la elocuencia demagógica de Goebbels a la jerga del populacho. El juicio era una burla a todas las normas procesales; no había testigos; estaba claro que los defensores de oficio habían sido designados la noche antes; los acusados apenas podían acabar una frase sin ser interrumpidos; sólo se trataba lo que encajaba con el plan de Freisler: todo era tan opresivo que no conseguí volver allí el segundo día. Posteriormente dije en una conversación con mis compañeros que podría matar a Freisler con satisfacción y sin ningún remordimiento”.

Todo aquello hacía que la imagen de la personalidad de los acusados tuviera que resultar especialmente clara a los presentes a través de sus palabras y su actitud. No cabe duda de que sería signo de la máxima disciplina si conseguían mantener su dignidad y el dominio de sí mismos. El embajador todavía pudo explicar que en su día (1933 o 1934) permaneció en el cargo por voluntad de Hitler, creyendo que podría servir a la causa alemana, aunque le había expresado claramente su rechazo del nacionalsocialismo. Pero pronto ya no pudo decir lo que consideraba importante para su defensa, porque Freisler, que deseaba evitar ante los oyentes, las camáras y los micrófonos, cualquier matiz que pudiera interpretarse o considerarse como positivo para los acusados, le interrumpía continuamente de la forma más hiriente, ante lo que su esposo prefirió callar y soportar todos los insultos y acusaciones, con un inaudito dominio de sí mismo. Siguió el juicio con la mirada apartada y el rostro rígido, en el que podía leerse el desprecio por ese tribunal, y dio las respuestas que le pidieron en la forma más breve posible, sin mirar a Freisler. Creo que incluso los jefes de las SS presentes entre el público se dieron cuenta de quién era el auténtico vencedor del juicio.

Aunque a los oyentes nos habían prohibido hablar del proceso bajo la amenaza de graves penas, a la mañana siguiente informé de la experiencia, conmocionado y nervioso, al que era mi jefe en aquellos momentos, el teniente general Von Rantzau. Me enteré por él de que otros oficiales de nuestra unidad, enviados anteriormente como oyentes a los procesos contra el mariscal de campo Von Witzleben, el general Fellgiebel, entre otros, le habían expresado de forma similar su indignación y repulsa y de que él mismo compartía nuestra condena y nuestros sentimientos.

“Comprenderá, estimada señora, que el conflicto entre la visión del final hacia el que nos encaminábamos y la idea del cumplimiento militar del deber hacia la patria, para el que nos habían educado de forma imperativa, se hizo insoportable a partir de ese momento, sobre todo entre nosotros, los oficiales jóvenes (…)”.

Casi un cuarto de siglo después de esa carta –entonces yo era ministro de Defensa– también pude informar, oralmente, al entonces director ministerial, Ernst Wirmer, sobre los hechos y, ante todo, sobre el comportamiento varonil de su hermano Josef Wirmer en el mismo proceso.

A las cinco de la tarde, la sesión de la Corte Popular de Justicia se aplazó hasta el día siguiente. Acudí a Bernau a ver a mi comandante Von Rantzau y le rogué que me eximiera de la orden de volver al día siguiente a la Corte Popular de Justicia. Rantzau me saludó diciendo (yo aún no había abierto la boca): “¿Qué, Schmidt, qué han vuelto a organizar los camisas pardas?”. El era general y yo no era más que un joven teniente; pero ese tono familiar era el que se empleaba entre los oficiales de aquella unidad para hablar de los nazis. Rantzau me autorizó a no volver al juicio.

En aquel momento, en otoño de 1944, no sabía que se estaba exterminando a los judíos, aunque hoy es conocido que el exterminio en masa, organizado y planificado, ya había empezado antes de la tristemente famosa conferencia de Wannsee del año 1942. Por el contrario, había oído mencionar una vez en Rusia, durante el medio año que pasé en la primera división Panzer, aquella “orden de los comisarios” según la cual los comisarios políticos del Ejército Rojo que cayeran prisioneros debían ser fusilados: sin embargo, no se me comunicó oficialmente esa orden. Mientras estuve en ella, nuestra división no pudo hacer prisioneros; avanzábamos con grupos de combate motorizados, retrocedíamos y volvíamos a avanzar. Teníamos bajas y vi muchos alemanes muertos y también muchos rusos; en cambio, sólo vi prisioneros una vez y de lejos, en la retaguardia, en un tren de mercancías. Así que nunca nos vimos en la necesidad de tener que cumplir la orden de asesinar a los comisarios políticos. Creo que en ese caso ni habríamos cumplido la orden ni nos habríamos negado a hacerlo, sino que habríamos evitado la comprobación de que el prisionero de guerra en cuestión era un comisario. Seguramente fue en aquella época cuando recibí por correo en Schmetzdorf una carta manuscrita de Hilde Ahlgrimm, a la que no conocíamos ni Loki ni yo. Me comunicaba que Erna Stahl, que había sido nuestra profesora de Literatura, había sido detenida y me pedía que interviniese en favor de su puesta en libertad. A Loki y a mí nos conmocionó la detención de Erna Stahl; sin embargo, la carta parecía una ingenuidad o una provocación camuflada. Mandarla por correo tendía a indicar ingenuidad, igual que la esperanza de que un insignificante oficial de guerra de la Luftwaffe pudiera ayudar a alguien detenido por motivos políticos y por añadidura a solicitud de una persona desconocida para él. ¿Pero acaso no podía ser todo un método refinado de la Gestapo para ponerme a prueba? ¿Habrían escrito también cartas similares a otros conocidos de Erna Stahl para descubrir una posible red de contactos? ¿Podía ser yo mismo sospechoso?

Después de mucha reflexión, escribí a la remitente una carta cortés pero negativa; no hice ninguna otra cosa. Al mismo tiempo experimenté un sentimiento de vergüenza, similar al que sentí en relación con Cato Bontjes van Beek. Después de la guerra averigüé que la señora Stahl y la señora Ahlgrimm eran realmente amigas y cuando después de 1945 volví a ver a Erna Stahl en Hamburgo, donde dirigía un colegio, opinó que “yo había estado en el otro bando”. Desde luego, eso no era cierto; pero no pude hablar de la carta de Ahlgrimm ni explicar a la señora Stahl que no podría haberla ayudado en ningún caso. Sin embargo, sí me ha quedado un resto de vergüenza. En cambio, Loki, que después de la guerra conoció a la señora Ahlgrimm y habló con ella sobre los hechos, no comparte ese sentimiento; afirma que la señora Ahlgrimm comprendió, posteriormente, la inutilidad de un intento por mi parte, así como el peligro adicional que podría haber conllevado.

A finales de 1944 me resultaba cada vez más difícil soportar mi división interior, ese desdoblamiento de personalidad: por una parte, cumplíamos nuestro deber como militares y, por otra, sabíamos que en último término sólo aplazaba la inevitable derrota y el final del régimen nacionalsocialista. Algunas semanas después de la experiencia de la Corte Popular de Justicia volví a hablar en exceso, en un campo de tiro antiaéreo en Rerik, junto al Báltico, y dejé caer un par de observaciones negativas sobre Hermann Göring y “los camisas pardas”, del estilo de las que había oído a mi general, lo que llevó a una denuncia por “actos contra la moral de combate”, que acabó llegando al oficial de mando nacionalsocialista de la plana mayor a la que estábamos subordinados, un teniente de la reserva que fue el único nazi declarado que encontré en las fuerzas armadas.

Pero los dos coroneles del Estado Mayor de mi unidad y de la de Bernau a la que estaba subordinada se ocuparon de que no llegara a ser sometido a una investigación o consejo de guerra. Me transfirieron desde Berlín a una unidad de antiaéreos ligeros en el frente. No me debían nada: ni era noble, como mis generales, ni pertenecía a uno de los muchos grupos de oficiales profesionales de un regimiento determinado o de una promoción de la escuela de oficiales; tal vez era simplemente alguien que les caía bien. Estos superiores, como buenos compañeros mayores, evitaron que se pusiera en marcha un consejo de guerra contra mí. Como me dijo uno de ellos, ante la acusación de “actos contra la moral de combate” sólo había dos posibilidades extremas: o la libre absolución o la pena de muerte. Por eso, el jefe de la plana mayor me dijo: “Tiene que desaparecer de aquí. Irá al frente occidental”. Así, en el invierno de 1944-1945 me vi envuelto en la retirada de la ofensiva de las Ardenas, que los estadounidenses llamaron Battle of the Bulge. Allí me trasladaron varias veces y hasta marzo de 1945 combatí en diferentes unidades.

Las cartas del correo de campaña se perdían entonces con frecuencia, por lo que se numeraban los envíos para saber si se había perdido alguno. Al final me llegó de Bernau la carta número 13 o 17 –recuerdo que era un número impar de dos cifras– de Loki, de la que deduje que nuestro hijo había muerto hacía ya algún tiempo. Esta noticia me causó una gran tristeza. Me presenté ante el que era mi comandante en aquel momento, que me dijo: “Le extenderé un permiso por tres semanas; pero no es eso lo que pretendo. Prométame que volverá en cuanto haya visto a su mujer”. Eso se llamaba “permiso bajo palabra”. Inmediatamente partí hacia Hamburgo, donde suponía que estaba Loki, como así fue. Había vuelto allí desde Bernau, donde ya se podía oír la artillería rusa.

Pero yo quería visitar a toda costa la tumba de mi hijo en Schönow, un lugar cercano a Schmetzdorf. Por eso, Loki y yo fuimos a ver al general Von Rantzau, que entre tanto había pasado a ser comandante de la región aérea de Hamburgo y le pregunté: “Mi general, ¿no podría conseguir que pudiéramos ir a Bernau?”. A Rantzau se le ocurrió la idea de movilizar ficticiamente a Loki como ayudante de antiaéreo y darnos a ambos una orden de marcha oficial a Bernau, para que pudiéramos visitar la tumba del niño. Al lado estaba su ayudante, Rantzau le preguntó: “¿Qué cuesta eso?” “Si se sabe, le decapitarán, mi general”. “Bien, entonces lo haremos así”, dijo Rantzau y nos puso en camino. Después de diversas aventuras fuimos a Bernau, visitamos la tumba y volvimos al día siguiente a Hamburgo. Dos días después volví al frente occidental en la región de Eifel.

Cuento estas anécdotas porque durante mi época en las fuerzas armadas tuve buenas experiencias humanas, mucho mejores de las que podría imaginar en la actualidad una persona más joven. Me encontré con personas honradas y viví la camaradería; no obstante, también me encontré con personas con debilidades excesivamente humanas.

Cuando volví a presentarme a mi comandante en la región de Eifel, todo el mundo sentía que el fin de la guerra estaba próximo. Le dije: “Mi comandante, sería mucho más razonable que lanzáramos todas las fuerzas hacia el Este para contener a los rusos y en cambio dejáramos entrar aquí en el Oeste a los norteamericanos todo lo que quieran”. Su respuesta fue: “No he oído nada, eso se borrará ahora mismo de mi memoria”. Sólo nos conocíamos superficialmente, pero aquel oficial no podía ser un nazi, porque no presentó ninguna denuncia contra mí.

Todavía derribamos algunos de los aviones estadounidenses Jabo que volaban bajo y que a su vez nos causaron fuertes pérdidas en Luxemburgo y después en la actual Renania-Palatinado. Algunas semanas después llegó el cautiverio británico en Bélgica. Mi barracón en Yabbecke era un campo sólo para oficiales. Los ingleses no estaban preparados para mantener a muchos prisioneros de guerra y lo único que pudieron improvisar fueron las letrinas, aunque desgraciadamente no había papel. Esa deficiencia les resultaba muy embarazosa a los ingleses. Pero para nosotros, lo peor, con diferencia, era que apenas teníamos nada de comida. Pasábamos hambre; un día, al levantarme por la mañana, me caí al suelo de debilidad. A algunos de los oficiales les empezaron a abandonar las buenas maneras. Cómo sólo daban un pan blanco cada dos días, que había que cortar en cuatro partes –cada uno recibía un cuarto del tamaño aproximado de un panecillo de Hamburgo– algunos hombres adultos construyeron balanzas para que nadie obtuviera más que otro. Una parte de los generales perdió las formas: era deprimente.

Los soldados alemanes prisioneros establecieron cursillos y ciclos de conferencias y así sucedió en nuestro campo. Conocí a un teniente coronel de la reserva ya mayor, poseedor de una alta condecoración militar: el profesor Hans Bohnenkamp, brillante pedagogo y socialista religioso. Tenía un compañero de igual graduación, también reservista y con la misma condecoración. Los dos tenientes coroneles y yo dimos una serie de tres conferencias. Yo hablé de aquel juicio presidido por Roland Freisler y el segundo teniente coronel habló de una horrible, indigna y al mismo tiempo cruel ejecución de algunos miembros de la resistencia en Plötzensee, a la que había asistido personalmente o que había visto en una filmación. La tercera conferencia corrió a cargo de Hans Bohnenkamp; se trataba de una amplia valoración general, moral y política del Tercer Reich y dio título al ciclo de conferencias: “Un pueblo engañado”.

Las conferencias llevaron a una división en el campo. Una parte de los jóvenes oficiales nos hizo el vacío porque, según ellos, habíamos “ensuciado nuestro propio nido”. La mayoría no tomó posición. Cuando los ingleses se enteraron, nos liberaron a nosotros tres y a algunos pocos más; los otros no quedaron libres hasta mucho después, tras haber sido trasladados antes a Francia.

Cuando, a finales de abril de 1945, llegué al campo de prisioneros de guerra todavía no tenía una concepción de lo que puede y debe ser la democracia. Hans Bohnenkamp fue quien sentó las bases de mi educación para la democracia. Me dio las primeras ideas básicas positivas, el Estado de Derecho y el socialismo. Después, hacerme socialdemócrata resultó casi inevitable, ser demócrata por la necesidad de libertad personal experimentada en el Tercer Reich y ser social por la necesidad que había sentido de camaradería, solidaridad o fraternidad. Para mí eran sinónimos, distintos nombres de un mismo principio. No hubo necesidad de hacerme abandonar la ideología nazi, porque nunca la había aceptado.

Tuve mucha suerte: a finales de verano pude reunirme con mi esposa. Incluso habíamos conservado nuestro hogar. Nuestra actitud básica, que eclipsaba todo lo demás, era: “Gracias a Dios ha terminado todo”. Era la liberación de una pesadilla.

En la primavera de 1940, en el bosque de Katyn y otros lugares cercanos, los rusos, por orden directa de Stalin, ejecutaron, generalmente con un disparo en la nuca, a 21.857 soldados polacos (muchos de ellos oficiales). Lo llevóa a la práctica un escuadron de la NKVD mandado por Vasili Blonjin, un auténtico verdugo (se llegó a quejar de que le habían salido ampollas en el dedo que apretaba el gatillo después de tres días de ejecuciones continuas).

En la primavera de 1940, en el bosque de Katyn y otros lugares cercanos, los rusos, por orden directa de Stalin, ejecutaron, generalmente con un disparo en la nuca, a 21.857 soldados polacos (muchos de ellos oficiales). Lo llevóa a la práctica un escuadron de la NKVD mandado por Vasili Blonjin, un auténtico verdugo (se llegó a quejar de que le habían salido ampollas en el dedo que apretaba el gatillo después de tres días de ejecuciones continuas).